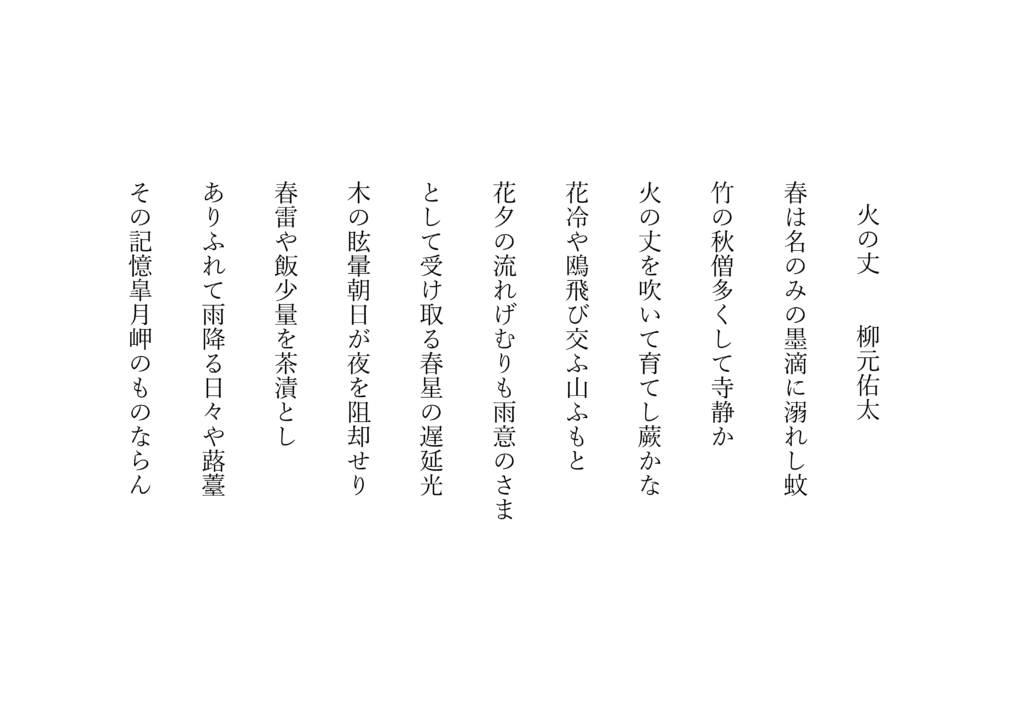

所収:楡の茂る頃とその前後 左右社 2019

友人のIから連絡がないといえどもそれなりに良いお店の予約をキャンセルするわけにはいかず寿司屋の暖簾を一人でくぐる。

予約していたものですと名前を告げ、連れが遅刻している旨を伝えてみれば店員が少し嫌な顔をする。接客の態度としてどうなのだろうと思いながらも非があるのはこちら側だから指摘するわけにもいかず、席に案内されて携帯を開いてみればIから人身事故で遅れる旨のメールが届いている。

春という季節に自死を選ばせる力があるのかもしらんなどどありきたりなことを考えてみて、線路に吸い込まれるように投げ出されていく自分の身体を想像してみる。車輪というものは近くで見ればとても大きくて、あんなものに轢かれてしまったらひとたまりもないだろうと思う。回転する鉄の塊が、自分の四肢をバラバラに、ぶつ切りにする。そこまで想像が及ぶとようやく食事の前に考えることではなかったなと気付く。

Iは振替輸送にうまく流れることが出来たらしく十五分ほど遅れてつき、まず瓶ビールを二人で一本空ける。今夜の催しはIの栄転を祝う会であって、Iは海外へ赴任することが決まっている。Iとは久闊を叙するというほどではないにせよいずれにせよ半年は会っていなかったから、近況やくだらない話を二三する。

お酒の当てにとIが頼んだ蛸の唐揚げが運ばれてくる。食べやすいように小ぶりに切られた蛸は春が旬らしく、唐揚げにすればいつ何時食べても同じ味だろうという気持ちもありながら檸檬を絞る。ばらばらに、ぶつ切りにされた蛸が、酸性の照りを帯びる。寿司屋の包丁はよく切れるに違いない、などと当然のことを思う。

記:柳元