2024年3月16日・17日、帚のメンバー4人で松島に一泊二日の旅行に行きました。

各人による旅行記・旅吟を掲載しています。

それぞれの内容から、旅行の様子や、松島の風景を想像しながら、ご笑覧ください。

(以下、各タイトルをクリックすれば作品へ飛びます)

・平野皓大 エッセイ「気球乗りたち」

・丸田洋渡 俳句20句「みらくる」

・柳元佑太 俳句20句「日月潭」

・吉川創揮 俳句20句「影踏み」

短詩系ブログ

大学図書館で借りた本をもとに話す

(2022年2月14日~3月13日)

平野:早いことで柳元とはもう五年近くのつき合いになりますね。早稲田という大学に入って、運悪く柳元に出会ってしまったばかりに俳句を始めることになってしまった。この運というものに最近は強く惹かれていて、作家が一人の作家として立つまでの期間には個人の力よりも運の要素が大きく働いている気がしています。どんな時代の空気を吸っていて、友人と何を話し、何を読み考えのるか……このとき作家の周りには高見順の言葉を借りると「文学史上には姿を現さないけれど、文学の上には姿を現した人々」がいて、病死なのか戦死なのか、筆を折ったのか運が悪かったのか、単なる実力不足だったのかは分かりませんけど、時代の流れに名をとどめるだけで、表舞台に出てこなかった人が沢山います。この裏の部分に、強く人生のシーンを感じるわけですね。

柳元:あはは、光陰矢のごとしですね。平野とは必修の基礎講義とクラシックギターのサークルが一緒だったのが機縁でしたが、俳句の方にズレこむかたちで、まさかこんなにも続く縁になるとはお互い思っていなかった。高見順のお話を伺う限り、同じような興味のありどころでよかったです。我々にあるのは、学歴としての早稲田というこだわりではなくて、言うならばひとつの場所(トポス)としての興味ですよね。つまり、休学や退学を考慮しなければ4年間の「文化的同じ飯の窯を食う」状態になるわけですから。のちに有名になるか、無名のままだったのかという些事は後景に退いて、平野が運と呼ぶようなもの、偶然性が、あたかも一つの運命を編みあげるように機能してゆく様というのは、惹かれるものがあります。COVID-19直撃世代の感傷的な物言いに過ぎたかもしれぬという恐れもありますが、機縁の蓄積体としての人間、作家、みたいな感覚は、ぼくにもありますね。

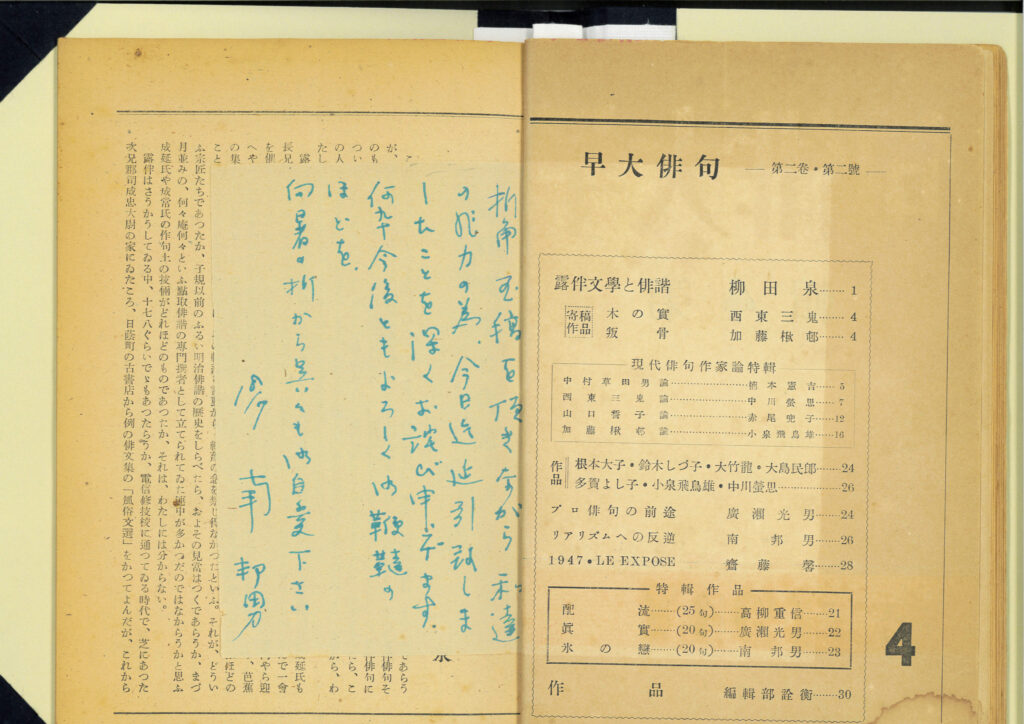

平野:機縁というよりも奇縁ですね笑、それで今回「早稲田関連の作家を扱おう」というテキトウな企画に決まったとき、こちらは学生時代をテーマにして三冊を選ぶことにしました。尾崎一雄の『懶い春』(六興出版社・1950年)は昭和初期の学生同人雑誌の時代を扱い、小沼丹の『竹の会』(河出書房新社・1975年)には谷崎精二をはじめとした教授陣や、師である井伏との関わりが書かれています。そしてS22/S23の「早大俳研」には戦後の学生の知性や気負いがあり、この小冊子中の重信はまだ恵幻子だったり、「ゴリラ」の多賀よし子の名前があったり、と人名だけでもかなり時間が潰せます。とまあこれくらいにしてとりあえず柳元が選んだ本、作家について聞かせて下さい。

柳元:いいですねぇ、小沼丹、ぼくも好きです。講談社文芸文庫に入ってるものを少しずつ集めてます。ぼくが選んだのは、まず、飯田蛇笏『山廬集』(雲母社・1932年)。蛇笏は早稲田中退ですね。蛇笏の第一句集です。それからエドガー・アラン・ポオ『大鴉』日夏耿之介訳(光昭館書店・1936年)に、マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』山内義雄訳(白水社・1940年)を選びました。早稲田と文学に関しては坪内逍遥以来の伝統として翻訳を抜きにして語るのは野暮かなと思ったので、翻訳者のていで二人入れてみました。日夏耿之介は早稲田卒で、かつそののちも早稲田で教鞭をとっていましたね。浪漫ゴチック文体と言われる文体の詩でも知られています。山内義雄は東京外語大卒ですが、早稲田で長く教鞭をとっていたので、早稲田枠でオッケーでしょう。デュ・ガールやジッドの翻訳でも知られていますし、クローデルとの交流でも知られています。

それから、われわれが選んだものを見渡すと、女性の名前があがっていませんね。我々が好んで読んでいる大正・昭和前半の女性の大学進学率からして、連なる名前がホモソーシャルなものになりがちというのは、容易に推測できましたね。1960年代中盤になって、ようやく進学率が10パーセントに乗るというありさまなわけですから。そういう意味では、大学との関わりで人物をピック・アップしたのは、ちょっと迂闊でしたね。女性が排除されちゃいます。もちろん、女性の進学率が上がってゆく昭和後期以降は、黒田夏子、多和田葉子、小川洋子、原田マハ、恩田陸、絲山秋子、角田光代、三浦しをん、綿矢りさなど、様々な方が活躍されています。

平野:女性の活躍は平成文学の特徴として重要ですね。あえて大学との関わりで考えてみると村上春樹や三田誠広の世代、つまり学生運動の時代の大学を描いた小説では主人公が男で、ヒロイン役として女性が現れ、どうのこうのとなる。このどうのこうのが批判される部分でもあり、進学率を含め、時代を写したものでもあると思います。それから時代が下って男性中心の文壇から距離を置いた作品が評価されていったのが平成という時代だった。このあたりは詳しい論考が沢山あると思うので、そちらに譲ります。

山内義雄の訳は、ジッドくらいでしか触れてないかも。家に山内義雄訳がないかと思って探してみたら新潮版の『狭き門』がありました。これは僕にとって懐かしい作品で、成人式に向かう電車の中で読んでいた覚えがあります。高校の同級生が明らかに近くで話しているけど、話しかけられるのも話しかけるのも面倒だし、かといっていったん意識してしまったから声が耳に入って来るし……と難儀しながら読みました笑。日夏耿之介の方は全く触れていない、ただ僕の挙げた小沼丹『竹の会』に早稲田の教授として登場していて、

級委員が日夏さんを呼びに行ったら、先生はじろりと委員を見て、――その写真には某も入るのだらう? と怕い顔をした。某と云ふのは英文科の偉い先生だから、むろん写真には入って頂く。現に石段の所に立つてをられる。さう云つたら日夏さんは、俺はあんな俗物と一緒に写真に写るのは真平だ、とそつぽを向かれて頑として応じなかつた。

とあります笑、柳元は最近、日夏耿之介とかこの時代の翻訳を意識しながら俳句を書いてますよね?

柳元:成人式の話、小恥ずかしくて良い話ですね(笑)。

そうそう、小沼丹の作品の中に日夏耿之介が出てくるというお話をしてくれたけれどその通りで、「大きな鞄」という短編(『埴輪の馬』講談社文芸文庫・所収)にも、小沼丹が編入試験を受けたときの論文審査の口頭試問の先生が、日夏耿之介だったというエピソードが記されています。莫迦に気難しそうな先生で、矢鱈に難しいことを訊くので閉口したが、あとから人懐っこいところがあるとか、なんとか。小沼丹が早稲田大学英文科に入学するのが1940年、22歳の頃ですから、このときの日夏耿之介は50歳ですね。若者からすればやはり威厳たっぷりで、脂が乗った人物に見えたでしょうね。早稲田という場所が彼らを引き合わせたわけです。もっとも、日夏耿之介はゴシック・ロマン、かたや小沼丹が志向するのは井伏鱒二的な平明な小文といった感じなので、作品上にあんまり直接的な影響関係は無さそうですが。

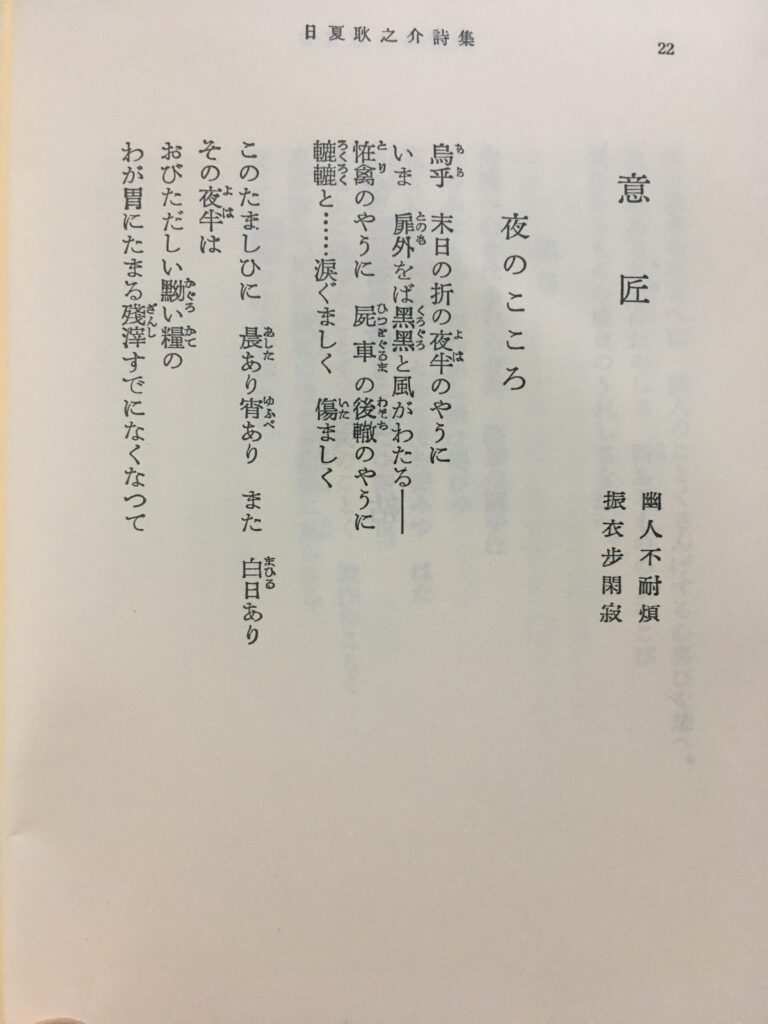

さて、日夏耿之介ですね。1890年長野県飯田市生まれ、詩人、翻訳者、研究者、批評家といった感じですが、彼の志向するものについては読んでもらうのが一番早いと思うので、まずは新潮文庫版の『日夏耿之介全詩集』の適当な抜粋をお見せしましょう。

こんな感じで、異様奇怪なルビや語句にやはり一番の特徴がありまして、荘重幽玄に恍惚となるような文体なわけです。文章そのものの快楽というか、こういう文体なわけなので、三島由紀夫や澁澤龍彦、中井英夫あたりには、題材的な側面でも文体的な面でもかなり影響がいっているはずです。短詩だと塚本邦雄や高柳重信あたりも、たぶんですが読んでいたんじゃないですかね。僕自身、文章の視覚的な愉楽に陶然となるというイデオロギーはもともと好むところで、「俳句を詠む」という音声言語中心主義から出来るだけ遠くにいきたいという心算はずっともっていたので、日夏耿之介と彼に影響を受けた作家たちの残したものには、ここ半年くらいずっと刺激を受けてます。脱構築的な書きぶりでなくて、ベタベタな意味で作っているのも、今となっては好感度高いですね。

平野:この「閉口したが」はいかにも小沼ですね、日夏耿之介と並べてみると小沼も漢字に対するこだわりが強いというのが、思えば、共通点として挙げられそうです。同時代の作家があまり使わない漢字、例えば小沼丹は「あと」を「后」と書いたりします。

日夏耿之介が荘重幽玄とも晦渋とも読める文体を選び取ったのを、時代や環境とリンクさせて考えていくべきでしょう。日夏は口語自由詩や言文一致体が拡大していくなかで書いていた作家とはいえ、1890年という生まれを考えると、まだまだ受けていた文章教育は漢文/雅文を理想型としていたものと思っています。意味伝達を中心にした文章ではなくてある種の美感を与えようとする詩において、日夏以前の、上田敏の訳詩やそこからの影響があるという薄田泣菫の高踏的な詩との繋がりを考えると、日夏の中の出力としてそこまでムリをしたものではないのではないのではないかと思います。まあムリはないと言っても、日夏の背景に「口語詩/漢文体」という対立があって、ここで後者を選んだという選択のなかから出てくる言葉という点で、それまでの漢文体の詩と異なっているとも言えそうですが。

最近の柳元作品を読んでいて率直な疑問は、この日夏にあった(かもしれない)内的な対立を現代に置きかえてそこから言葉を模索するのではなく、視覚的な面で日夏やその他の表現に近づいていくことにどれほどのうま味があるかということです。つまり、ムリをしてまでルビや生硬な漢字にこだわる必要があるのかという疑問です。もちろんこれは見当違い、というか柳元の目論見と違うところを突っついているのかもしれません。翻訳、その際の音声言語中心主義といった観点から日夏耿之介を解釈し、作品に活かしていると思うのでそこを含め、いろいろと『大鴉』について聞かせて下さい。

柳元:そうですね。斉藤稀史に『漢文脈の世界』という著書がありますが、日夏耿之介の世代は、教養としての漢詩文、もっといえば士人的な精神世界を構築し再生産するものとしての漢詩文、という需要をしていた近世から明治にかけての世代の残滓が、まだありありと残っていたでしょう。とはいえ、では日夏の内面が、そういう士人的な、武士的な、封建的なものだったかというと、そういう近世的な濃厚濃密な漢詩文的精神世界は以前よりは薄れて、形式的なもの、虚なものになっていたでしょうね。ご指摘の通り。口語詩や言文一致体の台頭し始めていましたし。だから、日夏耿之介の漢詩文的文章というのは正当な漢詩文というよりは、内面世界と結びつかない、何か根本的な支えを失った、浮遊する過剰な修辞といった趣きがある。だからこそ、その空虚さには、雅文とか西洋的精神性を呼び込んで入り混じる余地もあるし、そこからしか生まれない混沌がある。ぼくが日夏に惹かれるのは、日夏が根本のところで抱えている、ある種の同時代的な虚さから来ている過剰性というか、精神的根無草なありようのために表面的にさまざまなものに手を広げようとするお行儀の悪さ(とはいえ、その深度は凄まじいわけですが)なのかもしれません。訳詩集『大鴉』はその結晶体のように思えます。

ぼくは北海道出身で、季節が教場的な歳時期的運行をしたことなんて一度もないわけだから、季語的世界からは疎外されていた人間で根の張りようのなさを常に感じているし、2020年台の現在において、自分の肉声を言葉にする、することができる、それがコードをかいくぐって肉声として相手に届く、みたいな、単純な音声言語的な感覚も全然なくて、常に何か虚な感じがしている。だから、ぼくの書いたものは常にこう、自分の言葉でない感じとか、構築的な書きぶりの印象にならざるを得ない。でも、逆説的ですがそのへんこそ、自分にとって大切な感覚なんです。だからこれを裏切らないままに、きちんと句の中で繋ぎとめておく方法として、ルビとか翻訳体などで、コピーっぽさであったり、宙ぶらりんゆえの過剰さというか、虚さの痕跡を残すという手段があるんだな、と思ってますね。

平野:日夏耿之介の詩文が持っている空虚さを、自らの問題意識と共鳴するようなかたちで読み込んでいくことは面白みがありますね。これはコピーがはびこる現代から作品を眺めたときに見えてくる虚ろさであって、日夏耿之介が作品を発表していた時代に読まれていたものとは明らかに質が異なるでしょう。内容や手法を理想型として模倣するのではなく、コピーの虚ろさに着目して、コピーすること自体に意義を見出す。だからこそ作中にその手つきを残しておくというのはテクニカルですね。

精神的根無草という言葉が出て来ましたが、ぼくが小沼丹やその同世代にあたる「第三の新人」と呼ばれる作家たちに感じるのも、この根っこが抜けた漂流の感覚です。とはいえ古今東西、作品を書き続ける人の多くは根無草であるがゆえに、苦しまぎれに書かざるをえない状況に追いこまれたのでしょうから、第三の新人に特別な感覚と言いたいのではなく、さまざまな浮遊の感覚の一つのあり方として親和性を感じます。出生、育ち、時代、など多くの要素がからみ合って生まれて来るこの感覚をカテゴライズすることは乱暴ですが、第三の新人はやはり戦争の影響がデカかったように思います。青春期が戦争の真っ直中にあたり、軍隊に取られて俺たちは死ぬんだというメンタリティで生きていたところに敗戦の報が入る。見えていたはずの行き止まりが壊され、戦後はどこに終点があるかも定かではない広野を歩かされます。そのとき道標となるものや根を張れるところがあれば楽なんですが、どうも上手く根を張れなかった人たちが作品を書いたようで、時流から疎外されている感覚が底にあります。敗戦というそれまでの価値観が一変する経験が、信用に足るものがないことを気付かせた、もしくは、イデオロギーを信用することの危うさを身をもって知ったことで、そうした態度を取るしかなかったのではないでしょうか。たとえば小沼丹はものごとを断言せず、かしらん。ととぼけた態度を取ろうとしますね。自らの拠り所として確かな輪郭を持った記憶に頼ることはなく、疑いを深めて広野を歩く。不器用ながらも誠実な態度が惹かれるところです。

柳元:平野は第三の新人好きですよね。2019年に税率が10%に上がる前に神保町で吉行淳之介全集買おうとしてたのはよく覚えていますね。世の中の俗人は白物家電を買うか買わまいかという中で、ひとり全集を買おうとしていたのはあらためて文学の徒の鏡でしたね。

第二次世界大戦の影響というと、順当にいけばまず、戦後派と言われる人たちが思われるわけですが、でも平野は、戦後派のように直接戦争を題材とした人たちよりも、もう少し日常というか、自分の生活を見つめ直して歩き出そうとした人たちを好んでいるように傍目からは見えます。「広野を歩く」という比喩が意図しているのは、なにかそういう、安吾などが声高に主張したような精神的な焦土というか、絶望からの再起というよりも、再起したあとに続いてゆく一見平和な日常、その持続性からの疎外というようなところなんでしょうか。たしかに小沼丹の魅力は、井伏鱒二から受け継いだようなユーモアとペーソスとまた少し差異があって、それは平野が上げてくれたようなある種の同時代性のようなところにあるような気がします。

第三の新人的な眼差しで俳壇を眺めれば、1920年生まれの波多野爽波なんかは如実に、第三の新人たちと似た傾向があったような気はしますよね。戦争に行って、鹿児島で終戦、戦後の好景気の中でサラリーマンとして勤め上げる。写実なのだがどこか虚で、という。

そういえば、平野が借りてくれた早大俳研は、まさしくこの、第三の新人的な時代とともにあった人たちが載っている号でしょうか。高柳重信も1923年生まれですから、時代感としてはそれくらいですよね。

平野:吉行に一番ハマってた頃ですね、懐かしい笑。同じ思考の人がいたのか先に買われてしまっていて、実際に手に入ったのはその二ヶ月後、神保町の田村書店です。昨年、店主の奥平晃一さんが亡くなりましたが「私の店に来る人で小沼丹を知らない人がいたら、本なんか読まない方がいいと思うくらいです」と言っていたとかなんとか。

第三の新人(一応の括りとして)にとって戦前と戦後は一続きの流れの中にあったのだと思っています。戦争を絶望として劇的に捉えることはある意味危ないことで、敗戦によるドラマティックな幕切れがあって、これから再起のストーリーが始まるぞという見方になる。そうではなく、たとえ敗戦を挟んだとしても人間はそう変わるはずないのに、昔と全く違いますよという素振りをすることを疑っているのだと思う。

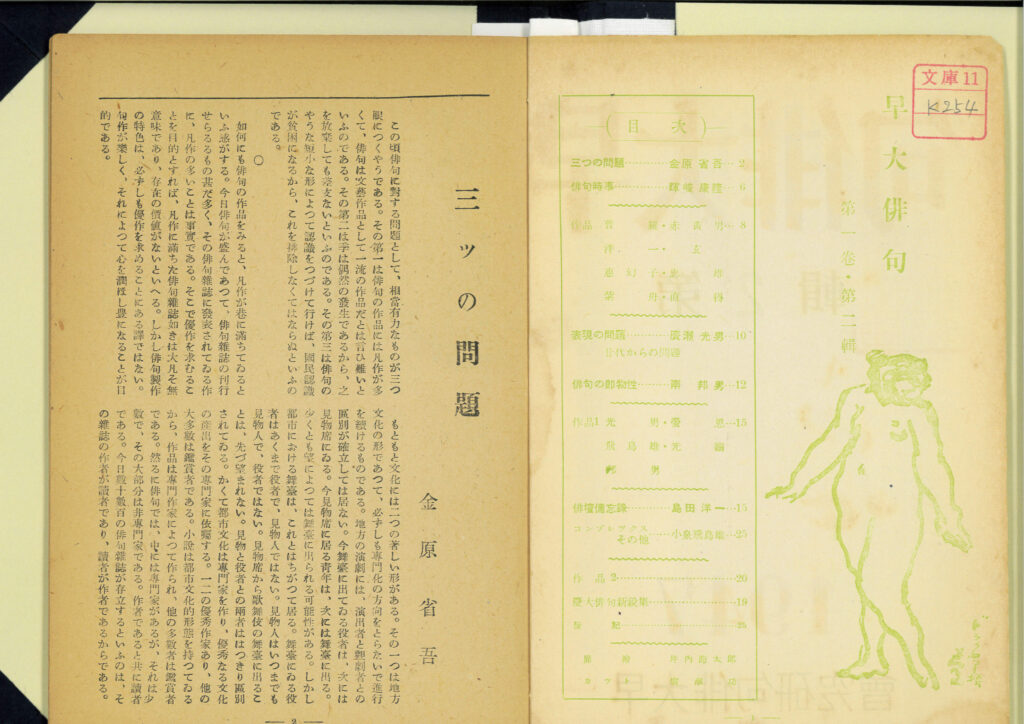

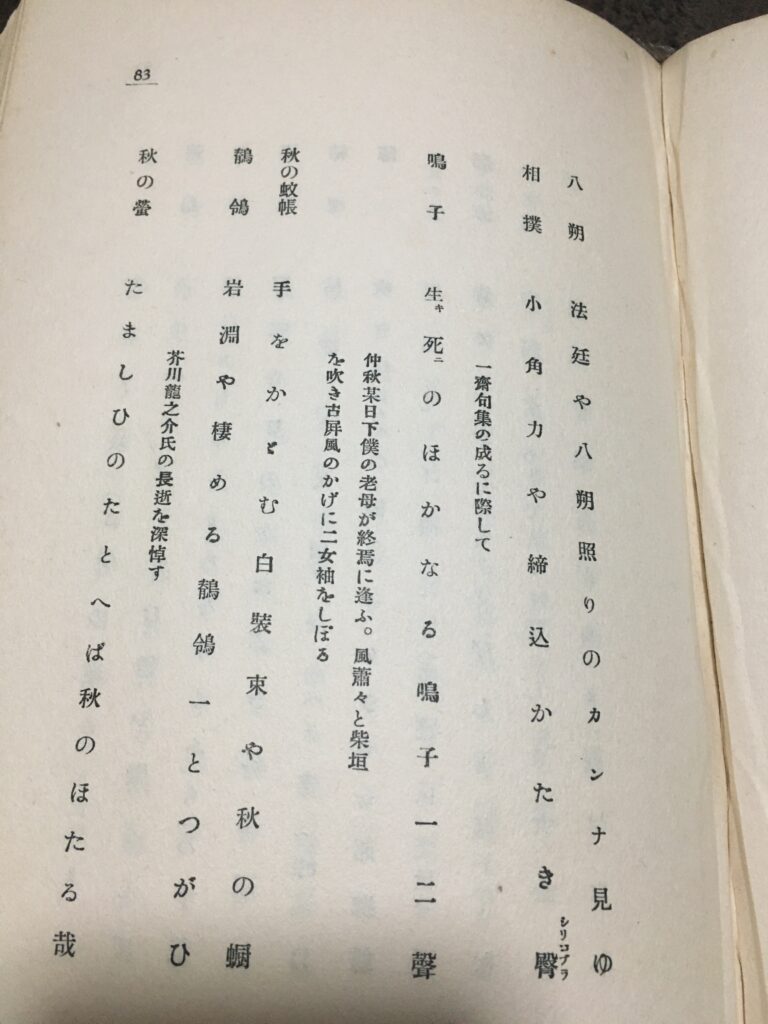

さて「早大俳研」は二つあります。S22の方の「早大俳研」の目次はこんな感じです。

8ページの作品欄は早稲田出身の方たちです。恵幻子こと高柳重信は多行形式ではなくて〈病人が生きねばならぬ、虛妄の戀〉と読点を入れる句で、同じ欄の赤黄男にも〈絶壁にむき、なにか喚いてゐるらしい〉の句があり、影響が伺えます。ところで目次では直得となっていますが、この欄に藤原美秋という方がいて、句のタイトルも「長病み」というので最初、折笠美秋かと思ったが年代が合わない。繋がりはあるのでしょうか? そして戦争の影響は編集後記の一部を抜粋してみると、

確かに僕等は初等中等更に高等教育を殆ど軍国主義の中で過しました。自我意識を感じ出した年頃には既に戦争の中にあつたわけです。ですから多くの人は現在の様な状勢下では吾々はブランクな頭しか持つて居ないだらうと思ひがちです。然し僕等は自我意識に目覚めそしてその最も敏感な時に死に直面したのです。無けなしの全身を以て死に対決したのです。そして更に終戦でオツポリ出され、全てを否定して立上がらねばならなかったのです。全面的の否定、之程苛酷なものはありません。僕等はそこから出発したのです。純粋にそして峻烈な懐疑と猜疑を持ちながら。ですから他の世代の不純さからは何も学び得ないのです。(そのテクニカルな面を除いては)

柳元:うーむ、敗戦直後の早大俳研ともなると、さすがに戦争の影響は色濃いですね。上の世代への不信感、それから壮絶な虚無感とニヒリズムを感じます。美秋は1934年生まれですから、1947年の早大俳研に載っているかと言われると、確かに年代は合わないですね。繋がりがあるかどうかは何ともぼくには……。俳号の偶然の一致という可能性の方が高そうに思えますがどうなんだろうか。

あ、それから、この戦後の同時代の出版物として是非挙げておきたいのは、アンチミリタリズムが時局にそぐわないとして中断されていたロジェ・マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』の訳業を、山内義雄が再開することが出来て、無事に『チボー家の人々8 1914年夏1』が刊行されたことですね。これが1950年で、1952年に最終巻までが相次いで刊行されました。『チボー家の人々』はフランスの大河小説で、まさにロマンというか、仏文学のよき伝統をよく引いている感じの大作ですね。チボー家というブルジョワでカトリックの一家の話で、実務家気質で医師の兄・アントワーヌ、反骨精神溢れる左翼活動家の弟・ジャックを中心として物語が進みます。彼らの成長を見守るように読み進めてゆくので、いつの間にか彼らと友人のようになっているような、不思議な感覚になります。戦争が終わってようやく日本で刊行された『チボー家の人々8 1914年夏1』は、まさにタイトルの通りで、オーストリアの皇太子暗殺が、いかに第一次世界大戦の種火として燃え広がってゆくのか、そしてそれにいかに市井の人間が翻弄されるのか、というのが克明に描かれていきます。昨今のウクライナ情勢を思うと、やはり思うところはあります。弟のジャックが、インターナショナルにいて第一次世界大戦を未然に防ぐために奔走し、大演説をぶったりもするので、もちろん山内義雄はこれを戦時下に出版することは無理だったわけですね。

早稲田の図書館には、戦後すぐに出た白水社の版のものがあります。戦後、何百人もの学生がこの本を手に取って、兄・アントワーヌ、弟・ジャックと親交を結び、彼らの行末を見守り、ときに涙を流し、反戦の思いを強くしたのだろうと思うと、少し感じ入るものがありますね。

平野:今は白水Uブックスで出版されているんですね。講義でもないかぎり、なかなか手が伸びない名タイトルを読めたのは羨ましいことです。話を少し戻しますと、時局からの要請による中断や検閲は早大俳研の編集後記にあった「ブランクな頭しか持つて居ない」という表現に繋がるでしょう。戦時下で学生時代を過ごした世代は、思想書でも文学でも制限されたものを読むしかなかった。ほかの世代と比べてそこが特異といえば特異です。

せっかく第一次世界大戦の話に移ったので、ぼくの選んだ尾崎一雄『懶い春』の話をしましょう。『懶い春』の時代設定は尾崎自身が学生だった1924年頃です。関東大震災の翌年で、震災後の様子は書き留められていますが、戦争の影響はあまりありません。その代わりWWⅠを水源にして生まれたプロレタリア文学が、時代の大きな流れとなっていく潮目のようなものが記されます。プロレタリア文学全盛のときに尾崎は沈黙していたので尾崎個人にとって重大な時代の空気感だったのでしょう。『懶い春』では小宮という名称で書かれていますが、尾崎一雄と一緒に同人誌『主潮』をやっていた学生の一人に小宮山明敏という方がいます。序盤、含みのある人物描写がされると思ったら左傾して、物語の中心は志賀直哉(物語中では多賀)を信奉する視点人物の昌造が、小宮もしくは左傾するほかの学生同人たちに抱く感想や、自分の信じる/信じていた文学観に移っていきます。プロレタリア文学がぽしゃったあとに書かれたものなので、その文学観が学生当時のナマのものというよりも、ある程度、後の時代から整理して書かれているものであるという微妙な塩梅が、面白いポイントです。この小宮は終盤、病にかかります。現実の小宮山明敏も残念ながら早世します。高見順が記すところによると、小宮山明敏と吉行エイスケは従兄弟同士で仲良く呼び合ってたということですが、吉行エイスケの立場が、プロレタリア文学を天敵としていたモダニズム文学の旗手であり、ダダイスト(これも第一次世界大戦からの影響)であったことを考えると面白いですね。

『チボー家の人々』も含め、時代の空気感があり、その空気の中で生きていた人が確かにいるというのは、心をうつものがありますね。

柳元:「当時のナマのものというよりも、ある程度、後の時代から整理して書かれているものであるという微妙な塩梅が、面白いポイントです」のくだりで思いましたが、プロレタリア文学はプロレタリア文学そのものより、ぽしゃったプロレタリア文学とその仲間を回顧するような随筆の方が文学的には親しまれている気もしますよね。時間を経ることでの熟成の塩梅というかなんというか。早稲田と全然関係ないですが、晩年の佐田稲子を読んだときそんな気持になったのを思い出しました。

左翼系の作家の悪癖、というよりも作家に限らず左翼一般の悪癖ですが、理論を先行させてそれで敵か仲間かを峻別しますから、とかく仲間割れや分裂が多いですよね。とはいえ、思想的決裂=人間的決裂というほどこの俗世は簡単なものではないですから、派閥を超えた吉行エイスケと小宮山明敏の親交の話はなんだかほっこりしますね。まあ個人的には、思想的決別といっても、根っこはおんなじだろうにとの気持はありますが。フランスに目をうつすと、たとえばダダイスト、シュルレアリストのエリュアールやアルゴン、ブルトンは共産党に入党してますし(ブルトンはすぐ脱退してますが)、本質的にはモダニストもコミュニストも、広い意味では革新なわけですし、仲良く出来るんじゃないの……みたいな気持は、左翼活動の激烈さを甘くみすぎですね。学生運動のことを思い返しても、微差こそ激烈な対立に繋がりますから、やっぱり吉行エイスケと小宮山明敏の親交は良い話なのかも。

あ、『チボー家の人々』は基本的には第一次世界大戦で話が終わるんですよね。出来るだけネタバレを避けてきましたが、もうこの物言いである程度察されると思うのでやや核心に触れますと、つまり戦争で主要な登場人物が死んじゃうので、第一次世界大戦より先に話が前進しようがないんですよね。それより後は残された人々のエピローグとして触れられるくらいなんです。だからもちろん、ダダやプロレタリア文学には触れている箇所はないですね。

それから考えてみれば飯田蛇笏の『山廬集』は1932年の出版ですから、プロレタリア文学やシュルレアリズムなどのモダニズム文学と同時代なわけで、こう考えると『山廬集』における表現も、別の角度から見れそうです。

平野:佐多稲子は一時期、早稲田周辺に住んでいたし良いんじゃないですかね笑。どうしても書かざるを得ないだけの恥というかやましさの感覚が転向にはついて回ったのでしょう。偶然、名前が出て来たので言うと、個人的に佐多稲子はフェイバリットで、これまで読んだ小説の中で文章だけを評価するなら『時に佇つ』が一番だと思うくらいです。単なる回想ではなく、時間を経ることで異物となった記憶に向き合い、その異物の重さを書いている現在の手のひらので量るような文章です。重たい記憶が佐多の語り口を重心の低いものにし、人生に取り組む佐多の厳しい姿勢が文体から透けて見えます。

それから俳句で派閥を超えた親交というと三鬼と波郷の話をいつも思い出します。誰か忘れてしまったのですが、ある方の評論で二人は言葉を中心にしたのではない、身体を中心とした関わり合いがあったから生涯親友でいられたという旨のものがありました。これはSNSの時代に響くものがありますね。ツイッターは理論のない空虚なものが、言葉の上辺で熱を帯びていきますから。『チボー家の人々』の登場人物たちはその点どうなのでしょう?

『山廬集』に収録されている句は32年以前のものが多いと思いますが、同時代に出版されているものと並べて見比べるのは、受容のされ方として面白いものが見えそうですね。大学にあるのはその32年初版だったということで、興味深いところはありましたか?

柳元:ふーむ、平野は身体の話を最近よくしていますよね。別の機会にでも、もう少し伺いたいところです。『チボー家の人々』はですね、活動家の弟・ジャックがロゴスというか、言葉の人なんですよね。演説とかアジビラとかも一級品で、弁が立つ。でも、言葉が言葉を加速させて身体から乖離するような感じなのかというと大衆の前でアジったりしているときにも、ジャックは自分の身体との乖離具合を常に気にするそぶりを見せるんですよね。加えて面白いのは、彼ら家族や恋人や友人は、一緒に食事をするんですよね。そういう、お互いの身体が最も露呈する食事という場で、議論したりするんです。そういう意味では、身体が重んじられている気もしますね。

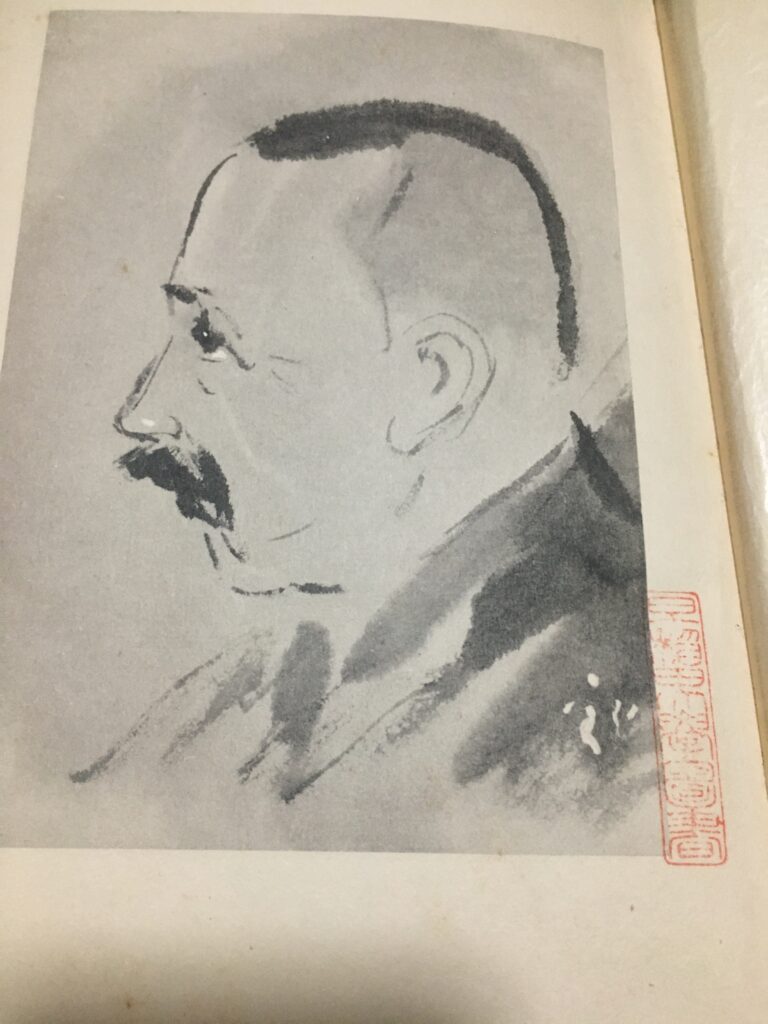

『山廬集』初版はですね、まず蛇笏の著者肖像があるんですが、これを書いているのが川端龍子なんですよね。

平野:なるほど。川端龍子が描いた肖像画ってあまり数がないんじゃないでしょうか。詳しいわけではないですけど、龍子の著名な絵を見ているとこちらまで動きそうな感じがします。それは躍動感もあるだろうし、強度もあるし。言葉と身体や絵と身体、ちゃんと参照出来るものがあると良いのだけど……それにしても著者の肖像画だったり、山廬集というネーミングだったり、現代の句集を編む気持ちとは違う、散逸されているものが他人の手でまとめられたっぽさがありますね。

柳元:そうなんですよ、句集を編むという営みが意味するものの変遷というのは確かにありますよね。蛇笏の『山廬集』は逆編年体がとられていて、これまでの来しがたが無造作に放り出されているように思えます。むろん満足が行かない句は落とされており、厳選はされているのですが、いわゆる「編集」が効いている印象はありません。さばさばしているというか、自分の人生に対して変な執着というか、粘ついた感傷がないというか。ままならなさに対して無頓着というか、うーん、この点に感覚を現代から言表するのは不可能ですね。

現代でも当然に編年体、逆編年体のような、ある種私小説的な操作で句集が編まれることがありますが、現代においての編年体や逆編年体はあくまでも操作、「編集」の一形態であって、何かこう、むしろ独特な、自己のイメージへの執着のようなものを感じることがあります。キャラ的な、記号的自己の生成の意識というか。大江健三郎の長男誕生以後の擬-私小説なテクスト内での身ぶりを思い出しても良いわけですが、現代においては私小説というのは生き方ではなくて一技術でしかないのかなと思いますね、作者にとっても読者にとっても。穂村弘以後の短歌シーンにおいてより顕著かもしれませんが、少なくとも、来しがたを無造作に放り出すようなそれのように素直に受け取るのは随分難しいように思います。

それぞれの時代においての一回限りの生へのイメージであるとか、出版文化や環境的な諸事情であるとかの錯綜体が、句集なんでしょうね。そういう意味では、『山廬集』の肖像画を、テクストに対してのある種のノイズのように見做す痴愚浅薄なテクスト主義とかには、やっぱり与したくはないですよね。

平野:俳諧というか、無常観というか、そちらの方面の影響も強いでしょうね。句集を編むことは意図してみずから存在の幅を持とうとする感じがありますし。でもまあ、現代でその無常観のようななにかに立ったとして、滲み出てしまうスタイルや自己イメージがあるので逃れようがないですが。

大江が「私小説について」という文章で現在の私小説は志賀直哉とその追随者が作り出した文体でしかない(かなりざっくりと)みたいな話をしていたと思います。今回、名前を挙げた尾崎一雄について「年代記の記述者のように、可能なかぎり「私」は影にしずみ、色彩をみずからにほどこすことを避ける」と書いていて、「影にしず」んだ「私」というアリバイは、意図して幅を持つことを避ける同じ仕草がありますね。

ところで、この前ある小説家の方と話していて、句集は小説と違ってずっと良い句が並んでいて疲れる、もっと抜けた句や良い句に至るまでの下手な句が並んでも良いのに……という話をされていました。実際、永田耕衣などはヘタな句の続きに佳句が出て来るわけですが、こういったベスト盤ではない混線とした句集について柳元はどう思いますか?

柳元:私自身としては混線とした句集は好きですよ。一冊としての質をあげるために途中に緩い句を挟む、というのは、リーダビリティの観点から永田耕衣に限らずとも試している俳人は多いように思いますね。ただ、〈上手い〉〈下手〉ということが、ある種既存の価値観を参照して眼前の作品の位置を措定するということだということなら、そういう意味での〈上手い〉〈下手〉という区分を用いて編むという手法には申し訳ないけど、全く興味ないですね。それって既存の〈上手い〉〈下手〉の価値観それ自体をしっかりと温存させてしまう行為だし、保守的だなぁと思います。

やらなきゃならないことは、たとえば〈下手〉とされる句を執拗に何句も続けていくことで、〈上手い〉とされている句と並び、句の中で引き立て役に甘んじていたときの相貌とは全く異なる凄みを引き出す、とか、〈下手〉とされる句を並べ立てて、もう既存の価値観で判断できないところまで読者を追い詰めて、〈下手〉と簡単に切り捨てさせない、みたいなことじゃないんですかね。私にとって永田耕衣の佳句っていうのは、そういう風なものに見えます。きれいなディスコントラクションとかじゃなくて、ディスコントラクションとすら名指せないような、そういう混沌、混線をどんどんやっていきたいですね。

あ、まだ昭和23年の早大俳句の話をしてませんね。これはどういったものなんでしょうか。

平野:価値観の温存は間違いないですね。模索しながら、確固たる個の軸が全体から浮び上がるのは良い句集ですね。S23の「早大俳句」もさまざまな模索の跡が見えて来ます。一つ一つ内容を見ていきたいところですが終わりそうにないので、手短に。

目次を見ると評論が中心で、特集作品としてまとまった句が並んでいます。重信の連作中には〈身をそらす紅の絶巓、處刑臺〉の句があって、この紅はたぶん虹の誤りだと思いますがこれは多行の俳句の方が断然良いですね。それにしても驚くほど誤字が多く、この「早大俳句」を図書館に寄贈して下さった柳田泉教授も、わざわざ自分の論中の誤字を黒字で二箇所、訂正しているほどです。あとは鈴木しづ子とかちょっと意外な方も句を寄せていますね。

柳元:へえー!〈身をそらす紅の絶巓、處刑臺〉の句って初出だと多行じゃないんですね。多行ありきで書かれた句であってほしかった気もしますから、いますごく何とも言えない気持ちですけど、こういう発見も書庫に潜る快楽のひとつですよね。

ということで、散漫に話してしまいましたが、お読みくださりありがとうございました!(了)

文通テーマ:Perfumeから短詩を考える

(2022年2月7日〜3月11日間)

丸田:今回は吉川くんと文通ということで、少し強引なテーマ設定をしましたがよろしくお願いします。何を話そうかと考えたときに、二人の共通点としてアイドルグループのPerfumeとその楽曲を好んでいることがあるなと思い出しこれにしました。

辞書的な説明をしておくと、Perfumeは中田ヤスタカプロデュースの広島県出身の3人(かしゆか、あ〜ちゃん、のっち)からなるテクノポップユニット。2000年に結成、2005年にメジャーデビュー。

一応短詩サイトの一企画なので、だんだんと短詩に絡めて話を発展させられたらなと思っております。とりあえずまずは、取っ付きやすい好きな曲の話からしますかね。何回か話したことはあるけれど、3〜5曲くらいセレクトして教えてほしいです。

吉川:はい、よろしくお願いします。正直先行きが全く見えていないので不安ではありますが。じゃあ何曲か挙げてみます。音楽には疎いので解説には期待しないでください。

まずは「スパイス」 1 ですね。ミドルテンポかつ音の層が分厚く包まれている感じがして心地よいです。ほぼAメロとサビを繰り返すシンプルな形を、サウンドメイクの緊張と緩和で全く飽きさせない。サビの輪唱の歌割りなんかもまさにそうですね。やわらかいユニゾンにのっちの硬質なボーカルが追いかけていく。常に私のPerfumeベスト5に入る曲です。

王道なところでいくと「シークレットシークレット」2 。キャッチ―なメロとシンセのフレーズ、そして楽曲を押し進める無機質だけど主張の強いベース、私の思うPerfumeっぽい曲の筆頭です。この無機的なサウンドに「いつも信じているよ気づかないふりするよ」「ななめから恋してる」みたいな人間味の強いフレーズが乗っかった時の不思議な味わいもいい。近年だと「再生」3 なんかが今っぽいサウンドにしながらもこの路線の曲という感じで大好きでした。

そしてPerfumeっぽくない筆頭の楽曲ですが「マカロニ」4 は外せない。これは洋渡くんも好きな楽曲だと聞いた記憶があります。Perfumeでは珍しく大サビがあり、さらに珍しいことにブラックミュージックの香りがします。素朴かつ今よりも幼い声色のボーカルが、恋がはじまったばかりの初々しい距離感を描いた歌詞の世界を裏付けていてサウンドと相まって生身の人間味が強くでているのがいい。ラストサビに入ってくる夕方のサイレンみたいなフレーズは何度聞いてもノスタルジーを誘います。涙を誘うことがいい作品の証拠であるかのような物言いは好まないけど、何度も泣かされた曲です。

洋渡くんはどうでしょう。

丸田: 「マカロニ」、かなり好きですね。この曲に関しては必ず、あのセピアがかったMVを思い出します。郷愁といえばまっさきにこの曲のことを考える。歌詞の「最後のときが〜」の入りの「さ」の音が良い。

曲で言えば、「Puppy love」、「エレクトロ・ワールド」5 、「love the world」6 、「スパイス」、「願い(Album-mix)」です。何気に、「ポイント」、「Sweat Refrain」7 、「再生」も好きです。この箇所の音が特に!で言えば、「シークレットシークレット」イントロ、「edge」の「誰だっていつかは死んでしまうでしょう」の裏で上がっていく音、「Have a Stroll」の「心地いい風」の下がっていくところ、「ワンルーム・ディスコ」8 の「昼間みたい」の入り(声としては「昼」が聞こえているのに、一瞬で夜のことだと分かる雰囲気)です。

と、このチョイスを見ても分かるように、僕はほとんど音の気持ちよさで音楽を聞いてます。普段から歌詞がないインスト曲ばっかり聞いているのもそうですが、聞いていても、歌詞が全く入ってこないんですよね。音は聞こえているけど、それは声ではなく、ただの音。だから、気持ちいいメロディの曲だと思って歌詞を調べてみたらスッカスカでウケる、みたいな事が多々あります。

Perfume、きゃりーぱみゅぱみゅもそうですが中田ヤスタカが本当に、丁度いいところでこちらが求めている高さと質の音を鳴らしてくれるので、気持ちよく聞いています。そういえば「シークレットシークレット」の歌詞が地味に良いのを教えてくれたのも当の吉川くんでした。「edge」なんか特に、「あ、そっかで話聞いてないのね/I know, oh yeah! Say loving you yeah!」は僕のことを言ってるみたいで歌詞を調べたときは笑いました。

「マカロニ」とか「再生」とか特にそうですが、もう既に音が雄弁で、歌詞を判別する前から既に寂しく感じます。エロクトロニカとかテクノポップとかフューチャーポップとかチップチューンとか(サブジャンルとか詳しくないので適当ですが……)特有の、機械的でふわふわした明るい音そのものが裏に持つ寂しさ、意味とは離れたところで発光する感情、みたいなものを思うんですが吉川くんはどうでしょう。これもまた二人の共通点であるドラゴンクエスト、のファミコン風のあのピコピコ音楽も、気を抜けば胸の中にスっと入ってくるように……。

吉川: 「マカロニ」は確かにMVの印象も強いですね。8mmで撮ればセンチメンタルな雰囲気になるのは当然と言えば当然ですが曲と合ったいい作品です。洋渡くんのチョイスが私の好みと想像以上に似通っていて驚き。

音楽のことはよく分からんので、自分も音の気持ちよさで聞いてます。洋渡くんが言ってくれたようにサウンドも気持ちいいんですけど、ボーカルも1曲の中でも加工の仕方や度合いが違ったりしてそういう音の楽しみもあるのが中田ヤスタカワークスのいいところだと思ってます。

チョイスを見てればすごく分かるけど、お互いその電子的なサウンドが醸す寂しさに惹かれてるんでしょうね。それはPerfumeと出会った中学生の頃からずっと感じていることです。この寂しさ、切なさ、本当になんなんでしょうね。音楽に詳しい人からすればメロディやコードから説明できるのかも知れませんが、自分は比喩などのアプローチしか持ってません。例えば「再生」のイントロをイメージで喩えるならば、夜中の信号機の明滅を思います。太陽のような恒常的な光ではなく、終わりを予め含んだ光。そもそも電子音の高い音ってどことなく光を想起させます。一瞬性が寂しさを呼び起こすってことなんでしょうか。「再生」の音色は明らかに寂しげですが、挙げてくれたようなドラクエの16bitの平板な音色さえも感情を呼び起こすっていうのも不思議です。

洋渡くんはこれらの音楽が醸す寂しさは何に由来するものだと考えていますか。

丸田:そもそも寂しさとは何なのかみたいなことを考えちゃいますね。「寂しい」って、基本的には(あってほしいものが)不足している状態、あってほしいレベルから離れている状態だと思うんですね。人がいなくて寂しいなら、そこにいて欲しい人が不足・欠落している。廃れた町を見て寂しいなら、もっと栄えていてほしい(栄えていた頃を知っていたり想像したりして)と裏で思っている。

ただその例外に、充足しているがゆえの「寂しい」があるなと思います。大好きな人と一緒にいるのに何故か寂しい、的な。僕は〈まつすぐな道で寂しい/種田山頭火〉もこれで読んでいて、別にくねくねだったり繁華街だったりを求めていたから寂しそうな道だと思った訳ではなく、道が真っ直ぐである状態を幸せだと思い、だからこそ寂しいと思った。この、充足が寂しさに直結してしまう変な感覚が、「で」によく現れているなあと思っています。

Perfumeの電子的な曲は、個人的にはその感じで、別に何もこちらは損なわれていないし、不足していないのに、音を聞いた瞬間に寂しいと思ってしまう。なんとなく聞こえは明るいのに。明るいからこそ……。寂しい曲を人間が寂しいように歌うより、あえて機械的な音で明るいように歌うところに、逆に寂しさを見出してしまう。めちゃくちゃ泣いてるのに泣いてないと嘘をつくときの感じというか。まあでも、ドラクエの曲を音だけ聞いて懐かしいとパッと思うように、もう躾みたいに、電子音そのものに懐かしさを直感的に抱いてしまう頭にいつの間にかなってしまった説はありますね。電子音に何故か懐かしいと思う+明るいゆえの寂しさ+(私たちが詳しくない)コード展開やメロディ等々……ということなんですかね。

繋げて思うことで少し別の話になりますが、Perfumeって、私たちが歌っても何にもならない、ですね。この要素が他のアーティストより強いように思います。本人の作品は本人以外が再現したところで、という話ではありますが。鼻歌でもカラオケでも良いんですけど、僕らが歌うとき、僕らの声は電子的な装飾は受けないですよね。ただの声。自分で歌ったら、曲がびっくりするくらいスカスカになってしまって驚いた経験があります。息を吸ったり、息が切れたり、声が安定しなかったり、ビブラートが出来たり、そういう人間らしい、歌らしい要素が、Perfumeを歌うときは甚だ邪魔に聞こえる。これって地味に変なことで、オリジナルたらんと自分の癖で自分の歌い方で頑張ろうとするのがふつうのところ、オリジナルたらんと、かえって声らしさを消すという、声を求めながら声を無力化する、平板化するというかなり奇妙なことをしているなと思います。(僕よりも吉川くんの方が、Perfumeの背景を知っている(僕は曲メイン)のでご存知かと思うけど)Perfumeの3人も最初は嫌悪感というか拒否反応があったように思います。

これを俳句で考えたとき、季語とか、写生という方法って、似たように、〈声〉を消してしまう装置な気がするんですね。方法、ってそういうものなのかもしれないですが。(この辺柳元くんが詳しいかもしれませんね……)個ではなくなって、皆が使う器に自分が入る、というか。

そこでPerfumeとそのシステムの似て非なるところは、方向の違いだと思っています。「誰でも歌えるように」する写生、に対して、「誰にも歌えないように」するPerfume。(そこまで誰もが歌う(歌える)ことを排斥しているようなグループでもないので極端な言い方ですが。「STAR TRAIN」9 みたいなものもあるし。)初音ミク等ボーカロイドと、中田ヤスタカ-Perfumeの違いも、同じ形で説明できるのかなと思っています。

だいぶ前に吉川くんに、電子音で悲しい系といえば……と思って紹介した「インベーダー☆」(Snail’s house)10 がハマらなかった要因に歌詞を挙げていたかと思うんだけど(注:当該曲には歌詞がなく、機械的に加工された声(調べると作曲者本人)がうっすら日本語に聞こえる歌を歌っている)、この”歌詞”や””意図的に加工された声”は特殊な様態のものかもしれませんね。

色々支離滅裂に書きましたが、気になったところを拾って返してくれたらと思います。長々と失礼。

吉川:充足しているがゆえの「寂しい」非常に分かります。充足していてもそこから欠けることをうっすらと想像してしまうからなんでしょうか。

昔、Perfumeが自身の楽曲(楽曲全般か、特定の曲かは忘れましたが)を「物足りない感」があると評したことを思い出します。でもこの物足りなさって洋渡くんの言うところの前者の寂しさじゃなくて後者ですよね。

その「物足りなさ」の理由の一つに歌唱の方法があるなと。Perfumeの歌唱については、力と心を込めて歌え!と指導されてきたのに、中田ヤスタカと出会ってからは椅子に座って力まずに歌うことになってショックを受けたとPerfume本人が度々語っています。歌を作り上げる方法論が丸っきり変わってしまったんですね。それは彼女たちのそれまでの努力の否定であり、歌の良し悪しの価値観の否定だったわけです。歌と歌唱方法、技術は完全に分けて考えることはできないんですが、敢えて分けて考えるならば歌唱方法、技術が歌の良し悪しの価値観に直結するのって変な気がして面白いです。これは歌唱するアーティスト側だけの話ではなくて、リスナーでも同様で。最近見聞きして面白かったのはK-POPアイドルの歌唱についてのことで。K-POPアイドル業界は3、4の大手事務所が大きなシェアを占めてるんですけど、所属事務所によって歌唱方法が違うことがファンダムで度々話題になります。それで、私はあの事務所の歌唱法が好き、みたいなファンのツイートを見かけたりすることがあるわけです。こんなマニアックな事例に頼らずとも、少し苦しそうに高音を歌いあげる瞬間が感動を呼ぶ、みたいな方法論が価値感と直結しているというのはいくらでも考えられる。俳句なんてジャンルの成立が「写生」という方法論に依拠してるんだから、もっと方法と価値が結びついてるんでしょうね。方法にはK-POPアイドルの歌唱のように流派のようなものがあるのは事実としても、方法論によって誰でも歌える、価値のある俳句を生み出せるという雑な物言いも当たらずも遠からずかなと。

じゃあPerfumeはどうかというと、ビブラートとかそういう一般的な方法論を排しているのは洋渡くんが言った通りですが、かと言って多くの人が思ってるほどいかにもオートチューンかけてます!みたいな感じにもしないんですよね。歌の技術とか、オートチューンによる加工とかそういう情報を削ぐことでなるべく声色そのものにスポットを当てようとしている(声色が際立つ加工をする)のかなと。振り付けを担当しているMIKIKO先生も、息を切らして激しく踊ることで生まれる感動ではない魅力を出したい、三人がもっとも魅力的に見える振り付けを、と語っていて独自の価値を築こうとする姿勢と属人性の強さがここでも見てとれる。

別にまとめとかはないんですけど、俳句だと歌よりも方法論と作品の価値が結びついているし、声という圧倒的なオリジナリティの元がないしでやっぱり差異を生みだすのが難しいんだなと思いましたね。俳句が歌に憧れる必要はないと思いますが。

丸田:「物足りなさ」。本人たちも言っていたとは。やはり一人で考えるよりも知らない情報がどんどん補足されるから文通は助かりますね。

歌い方を変えさせられる、って大変なことですね。想像もつかないな。ハロプロとかも、聞いただけですぐ分かる発声だったりしますね。よくテレビで「歌が上手い歌手ランキング」みたいな、微妙に腑に落ちないランキングをやったりしてますが(すぐ”歌姫”とか言い出す系の)……。たしかに、リスナーも肝心。僕が曲の声以外の部分をメインに聞いているように、人によって何を歌に求めて何を聞いているかが違うんでしょう。

K-popはまさにそうですよね。日本でも、オーディション番組等々で世界を目指すぞ! っていうグループが軒並みK-popっぽい発声で歌ってたり。俳句の結社に入った人が結社特有の文体にどんどん近づいていくのに似てますね。どちらも、望んでそうなっている、というのが面白いところ。

そういえば「カバー」っていう文化が歌にはありますが、僕は未だに乗れていなくて(宇多田ヒカルの「letters」を椎名林檎か歌っていたり、Spangle call Lilli line「nano」を内村友美(la la larks、元School Food Punishment)がアレンジしてたりしたのはただファンとしてアツかったですが)。本人が歌ってこそだろうと思っていて、本人の声とか感覚がセットで曲になっているわけだから、もう全くの別物になるよな……と思っています。ボーカロイド曲とかは、歌い手が歌った方が本家よりも伸びる、という現象が十年前くらいからずっと続いていますが、ボーカロイドじゃだめだったんだなとか、その歌い方が良かったんだなとか、色々考えますね。(歌い方に対する推し、とかあるのかな……。)まあ僕が今言ったみたいに、「あの人があの人の曲を歌うなんて」、っていうファンのためのサービス部分が強いのかもしれないな……。

たしかに、Perfumeは「声色が際立つ加工」ですね。今までは足していると思っていたけど、それを聞いて改めて思うと引いているのかもしれないですね。足し算じゃなくて引き算だ、っていうのも、俳句の中で聞いたことがあるような。俳句は音楽からのアプローチで考えられることはまだまだありそうですね。

と既に長くなりましたがまた別の話題をいくつか。話したいことが多々ありまして。

Perfumeでがっつり短詩と関わりがあるといえば「575」なわけですが、律儀に575を倣っていると思っていたら途中から「575で〜言葉遊びならべAh〜きみのこと〜探りたいの」で逸れまくるのが個人的に面白くて、会いたい気持ちは575なんかで収まらないよ、というのを音楽でやるとこうなるんだ、と聞く度に大ウケしています。

そしていつも気になっている「Night Flight」の句またがり。「ちっちゃい歯車/まわして」「くるくるかみ合う/ふたりは」「もたもたすると/遅れるわ」の、タンタンタンタン/タタタタのリズムに対して、「だんだん近づく/のサンライズ」の入り方。これは完全に句またがりだなあと毎度思っています。拍がどうと言い出すと細かい上にあまり実りのない話になるので紹介だけ。

こんな感じで、吉川くんがPerfumeに感じたことのある短詩関連のことってありますか?無茶ぶりな気がするので、もし無かったら、下のリンク先(SCHOOL OF LOCK!!で、12ヶ月のそれぞれのイメージに合う曲を三人が当てはめている記事)の感じで、Perfume曲で四季を感じるものを教えて欲しいです。

https://www.tfm.co.jp/lock/perfume/index.php?itemid=3287(これの、正月感があるとして「VOLCE」を挙げたのっち「あのさ、雅楽みたいな。そういうイメージ(笑)」が面白すぎる。)

吉川:カバーがよく分からない、同意ですね。私は音楽に対する感覚が本当に冴えてない人間で、歌が入っている曲はその人の声色と歌い方でしか覚えられないんですね。だから、違う人の声で違う歌い方で楽曲を再構築できるっていう能力はすごいなと感心はするんですけど、楽しみ方はよく分からない。

「Night Flight」の句またがり、洋渡くんが1度言ったのを聞いてからずっと聞くたびに少しウケますね。Perfumeで俳句を感じる瞬間、正直に言えばないんですけど、強いて言うならば「微かなカオリ」11 の歌詞の「夜はキミからのメールにすぐ気がつくようにケイタイ握り締めて寝る癖ついたよ」ってフレーズですね。中高生の頃は中田ヤスタカは歌詞に興味ないって言ってるのに印象に残るフレーズ書くな、と思ってたんですけど、大学生ぐらいになって「握り締めて」は流石に嘘だろって気づいて。でも「握り締める」って動詞じゃないと聞き手にはリアリティが伝わらないんだろうなとも。こういうアプローチ、俳句でもあるし自分もしてきたなとは思いますね。まぁこれはジブリ映画の食事のシーンなんかでも思う(食物の躍動感が明らかに現実的ではないけど、それ故に鮮明に印象残る)ことなので、創作における問題なんだとは思いますが。

Perfumeの楽曲は基本的に季節感に乏しいんですけど、さっき挙げてくれた「575」なんかは575っぽい歌パートのサウンドは秋が近い夜とか、灯籠流しとかそういうイメージなんだけど、ゆるゆるのラップパートになると彩度の上がったオリエンタルなサウンドで熱帯夜感出てくるところなんかは意外と俳句っぽい季節感を意識してる気がしますね。

丸田: 俳句や短歌での類想も、カバーといえばカバーかもしれません。本当のリスペクトって、元を吸収した上で自分なりの新しい作品を打ち出すことだと思っているので、類想の域に留まっている時点で、カバーでしかないのかな……と。この話はカバー曲を良いと思っている人に悪いですね、やめておきます。

過剰さがかえって、視聴者の心のなかでリアルさを生み出す。ありますね。創作だけに限らず、現実を仔細に表現しようと思ったら嘘が多少必要になる気がします。目と心を通して世界を見ている以上、単にそこに存在が存在しているだけでは説明できない……というか。現実、にそもそも嘘が含まれている、というか。表現の面から行くと、誇張とか、脚色とか、盛ってるっていう見方にはなるけど、実際そっちの方が本当だったりするかもなあと。感情が描写を大きくする。

たしかに、「575」は和の感じがします。だいぶ前に、架空で即興でジブリっぽい曲を弾く動画を見かけて、すごいジブリっぽくてびっくりした(レイトン教授っぽい曲とか、ドラクエっぽい曲とかも)ことがありましたが、音で和とか俳句とかが連想されるのは面白いですね。音の表現法、未知。

本当はPerfume曲について無限に語りたいくらいですが、短詩から脱線しすぎても読みづらいかと思うのでこれで最後の話題にしますかね。

最近のPerfumeの曲に似通った傾向についてです。ベストの「P Cubed」以降、「再生」、「Time Warp」12 、「ポリゴンウェイヴ」13 、「∞ループ」、「アンドロイド&」「Flow」14 と続いています。「リニアモーターガール」15 、「エレクトロ・ワールド」等電気系、「無限未来」16等時間系のイメージは昔からありましたが、ここ数作特にその印象が前に出ていると思います。人間がアンドロイド化していく……ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』にもそういうものが出てきますが、Perfumeがイメージしているような、機械による時空間の歪みとか、人間の機械化・機械の人間化のようなことがいつか未来では起こるのかもしれません。

いずれそうなるとして、短詩の未来はどうなっていくと思いますか? ここでは特に俳句と限定しても構いません。今でさえ季語がどんどん無くなっていることを考えると、未来は今の半分も無いかもしれません。四季だってどうなっているか危うい。歌舞伎や浄瑠璃や落語のように、伝統として継承していく形になるのか、定型だけが残った季語の無い韻文詩になるのか、電子の波に消えるのか、全く新しい形として生まれ変わるのか……。私たちがどうしたいか、という話なのかもしれません。めくるめく変化していく世界で、俳句をどうして行きたいのか……。

僕の少し前の連作「亡羊」は、Perfume的世界をイメージして作ったものでした。〈カーテンに届きつづける風のデータ〉、〈鈴を揺らせば象はまどろみ電気が通る〉などなど。前に角川俳句賞に応募したときの〈桜の向こうをデジタルに補完している〉なんかも。

「再生」や「ポリゴンウェイヴ」を聞いた一回目のとき、僕は古いなと感じました。音も、内容も、なんとなく。近未来が既に、古い位置にあるような気がして。「Future Pop」17 も古い気がした。その、古さが新しい気もして。少し古い俳句ほど新しくて、少し未来の俳句ほど古い可能性があるなと思ったりします。

覚書のようで煩雑ですが、お願いします。

吉川:単純に現実の完璧な模写を提示してもそれは現実と同じく読者を素通りしてしまうから、何かしらの嘘だったり別の視点だったり、照明の当て方だったりのフックがないと現実がビビッドなものとして受け止めてもらえないということなんでしょうか。ただ日記とかを書いていて思うのが、そうした現実を受け止めるための表現が現実を上書きしてしまう、本当は10の感情だったのに表現すると100になってしまうことがあって時々ひっかかってしまいます。これは日記という事実に重きが置かれた表現での話だからこそではありますが。でもそう思うと私は何か句になりそうな10程度のふり幅の所感があったとして、それを100にするというよりは10を1×10に細かく解体していく気持ちで句を書いているかも知れません。洋渡くんは脚色とか大きくするとか、そういう単語をチョイスしてくれたけど、こう書いていくうちに宝石の研磨とか木像を掘るそんなイメージの方が少なくとも私のアプローチとは近い気がしてきた。

ちょっと話はそれますが洋渡くんが「近未来が楽しみな時代は終わった」って句を帚に載せていた連作「Clarity」で発表してましたよね。その連作上での意図とは離れてしまうと思うんだけど、自分も近未来って心の底からはワクワクできないんですよね。近未来を名乗ってるのに、私が生きている間にその時代がやってくることはほぼないだろうって感じてどこか冷めて寂しくなるから。ドラえもんだって本当の初期は21世紀からやってきたロボットだったし、最近やりはじめた「Detroit: Become Human」ってゲームは2018年発売ですが、人間そっくりのアンドロイドが普及した2038年(今からたった20年後)が舞台だし。現実は近未来に近づいている感じはしません。近未来的な世界観は大幅には更新されていないのにです(SFに詳しくないのにこんなこと言うのは憚られますが、少なくともCMとか広告の「未来」のイメージはワンパターンですよね)。だから近未来的なものが古く感じるというのはよく分かります。

「近未来」のイメージが今でも焼き増し続けられてるのを見ると外野から分かるような革新は起きなくても、俳句は細々と生き続けていくことは可能なのかもれしれないとは楽観的ですが思いますね。季語が薄れて伝統文化としての軸が弱くなっても(逆に強まることもあるのかもしれませんが)、簡単に書ける日記的な価値を失うことはないでしょうし。文学としての俳句(という表現でいいのかも分かりませんが)も現実の季感が失われても今まで積み重ねてきた季語のイメージの中で書き続けられるんじゃないでしょうか。それに対抗して季語に立脚しない俳句ムーブメントも起きるのかもしれませんが、季語以外に立脚するポイントを見つけるのが困難そうです。とは書いてみたものの、近未来と言われてるものは私が生きている間には来ないと高をくくっているので、イメージが湧かず正直かなり適当な物言いをした自覚があります。洋渡くんが挙げてくれた作品が実感を持って読者に読まれる日は後50年内にくるんでしょうか。来るとおもしろいですけど。

昨今の情勢も相まって、未来って言葉が本当にピンときません。めくるめく変化していく世界と言ってくれたけど、私には行き止まりへの直進としか感じられないです。だから今は、この世のどうしようもなさが俳句にどのような影響を与えるのかが時代と俳句の関係との中では興味があることかもしれません。

洋渡くんがイメージしてる未来のビジョンについて詳しく聞いてみたいです。

丸田: 10、100、1×10の話は興味深いです。日記は良くも悪くも膨らんじゃいますからね。1×10、木像掘りは的確に吉川くんの作り方を表せている気がします。目の変な細かさと大胆な把握(〈木倒すに遣ふ時間を秋のこゑ〉、〈なんらかの塔欲しき冬涸れの景〉とか)はそういうところから来てるのかも。

発表しましたね。もう懐かしい句です。ロシア-ウクライナの件を想っても、未来はちょっと怖いですね。コロナと戦争でもうすっかり未来ごと疲弊してしまった感。

バック・トゥ・ザ・フューチャー2もたしか未来が2015年の設定で話題になっていました。近未来というのは理想まで含めた言葉で、常にひとつ先にあるもので、捕まえられないものなのかもしれませんね。こうなって欲しい、の連続で、本当にそうなったかの検証は置いていかれる。

世界が案外このまま行くなら、俳句も案外このまま行くのかもしれないですね。

僕が未来で起こるだろうと思っているのは、スピードが速くなること、です。生活における全てのスピードが。インターネット普及以前の世界に比べて情報の伝達がとんでもなく速くなったように、スピードが上がることは間違いないだろうと。移動速度もそう。リニアモーターカーはまだまだ先の未来だし、空飛ぶ車も実用化がどれほどかかるか知りませんが、ただ移動するだけの時間、は短縮されていくだろうと思います。

もう既に、今YouTubeとか動画を見ていても、時間を浪費したくなくて再生速度を上げて見ちゃったりします。(意味もなく動画を見ているのに……。動画を見ないことが一番の浪費対策なのに。)別に無駄な時間が嫌だという訳では無いけど、機能の拡充や情報・世界のスピードアップで相対的に「ふつうの会話」が遅く感じるんですよね。ふつうの会話って、無駄な部分が多いので。(本当はそこがいいわけなんですが。)端折れるところは端折ろうみたいな。

そこで、逆に、俳句の価値が生まれることはあるだろう、と予測しています。日記的価値、と吉川くんが言っているとおり、日記、って素晴らしくスローな行為だと思うんです。ここまで発展性のない、バックステップみたいな行為もなかなかないです。あったことを思い出して、映像を自分の言葉に翻訳して、書いて残しておく。未来では、体が自動的にその日起きたことを録画・録音してクラウドにバックアップを取ってくれる、ふうになるかもしれません。あったことを自分の手によって保存するって、やっぱりスロー。

SNSの普及によって手紙や葉書が廃れていく一方ですが、逆に手間をかけて文字にすることに味が出てきて、敢えて選ぶ人がいる。俳句もそんな感じになるんだろうなと思います。既にそういう面が強いですけど。わざわざ俳句にする、って結構な労力と時間を要しますからね。速い世界では真っ先に削がれる活動でしょう。

みんなが速くなって、逆に遅いものが大事がられる。一度速くなることを良しとした世界は、加速する一方で、遅くするっていう選択はきっとできません。核爆弾を持ってしまったらそれ前提の戦略を考えるしかないように。石と棍棒で戦う、みたいなことは想定する意味もないとされてしまう。(戦争なんて、加速の最たる例だと思います。)

ぐだぐだ書いちゃいました。50年後に僕の俳句が「未来を予見していた」とか言われたら面白いですね。既に諦めきって書いているので……。たしか小学生のときに、君たちが大人になるころには、日本から半分の仕事が機械に取って代わられている、って講習を受けた気がするんですけど、全くですね。これからどうなっていくのか。

Perfumeから出発して電子的な未来のことを考えていましたが、文通をしている間に進行しているロシアのウクライナ侵攻を思うと、未来は本当に分からないですね。渡辺白泉の俳句を最近神妙な気持ちで読み返しました。

未来的で、だからこそ古く、遅い感じがする俳句をとりあえず作ろうかな〜と個人的に思いました。速すぎて遅い、とか。とりとめないですが。俳句を残したい、と積極的に思う訳では無いけれど、残ることで光るものがあるとすれば、僕はPerfume的な作りで助けようかなと思います。もしかしたら思ってもないことを言っているかもしれませんが。

吉川:スピードが速くなる、分かります。少しズレますが、私は通勤で電車に30分ぐらい乗るんですけど、皆スマホ見てるし、自分もスマホ持ってるしで何かしなきゃいけない気がしてくる。スピードアップっていうのは効率化とほぼ同じで、だけど効率化された結果ゆとりが生まれるってこともない。テクノロジーで効率化を突き詰める社会ならば、余暇の時間も含めて全てが効率化されスピードアップしていくんだと思います。Youtubeの動画を倍速で再生してしまうように。確かにそんな生活の中では社会のスピード感から意図的に離れる行為として俳句を書くという行為は機能するかもしれません。今の私にとってもそうな気がします。まあでも就職した程度で社会のスピード感に私は飲まれてることを考えると、未来のスピード感に俳句で対抗できる自信は私にはないですが。

未来的だけど、遅い。なんかいい表現ですね。未来への想像を抱き続けながらでも確かに今という時間を生き、今の時間感覚でいること。ちょうど新曲の「Flow」のよう。『過ぎる時代が 変わる時代が あの日の未来が 夢のように 覚めないままで 彷徨うままで そうさ 僕らは流れ雲になる』そう考えると近未来というのも悪くない気がしてきました。その未来を目撃できない寂しさがあっても、その未来を思い描いた過去や今の人の熱と時代の模様は確かにその作品に写り込んでいるわけですから。

私は自分が自分をおもしろがるために俳句を書いているわけですが、未来に私の俳句が残る可能性をこの文通を通して想像すると少しワクワクしてきました。私は本当に現在しか考えられない人間なので、洋渡くんとは全然違うけれど未来に残った時古くて遅くておもしろい俳句と思われる作品を書けたらいいなと。

これでこの文通は終わりにします。先行きの怪しいこの文通を最後まで見てくださった方、本当にありがとうございました。

テーマ:川柳について

(1/9〜2/5、メールにて文通)

平野:今回は洋渡くんに川柳の話を聞こうと思っていて、僕は初心者なわけですね。書肆侃侃房から出版されている『はじめまして現代川柳』を読みかじったくらいですが、はっきり言うとあまり面白いとは思わなかった。それは読み手に伝えようとするものが、川柳はどうも曖昧な気がしたからです。読んでいても欠点ばかりが目について、川柳の言葉の良い点を自分のセンサーでは拾えなかった。なのでどう読んでいけば良いか、その手掛かりになる話が出来ればと思っています。(こちらから例句をあげてここが悪いという話をした方が丁寧だけど、こちらが句をあげて悪いところだけ言うのはフェアじゃないので、まずは洋渡くんの好きな句を聞きたいです)

丸田:僕も川柳については本当に初心者で、好きなように読んだり作ったりしているだけなので大したことは言えないですが……。好きな句は帚でも鑑賞したんですが〈藤という燃え方が残されている/矢上桐子〉。藤を「燃え方」の一つに捉えて、「残されている」とした、この二段階の操作がかっこいい。詩みたいな言葉の使い方だなと思います。残されているからどうなんだ、っていう後々の話が見えない感じが「藤」とマッチしてて、徹底されていて良いなと思う。一方で、〈花火 これ以上の嘘はありません/福田文音〉こういう句も好きで。「花火」っていう使い回された詩語を否定してはいるけど、結局この句は「花火」の恩恵を受けちゃっていて。俳句を踏みながら、でもフォローしてるみたいな変な句で好きですね。

詩みたいな、言葉自体の自由度の高さ&季語からの自由さ、に良いなと思っています。結構、俳句と比べて、面白がっている節がありますね。同じく俳句をやってて面白がれなかった、平野くんのその「読み手に伝えたいものが曖昧」と感じた辺りを詳しく聞きたいです。(曖昧、欠点については僕も話したいとこですが取り敢えず)

平野:もしかしたら「読み手に伝えたいものが曖昧」という語を使ったこと自体、川柳を読めていないのかもしれない。自分が俳句を読んでいるときはあくまで「読み手に伝わった」ものであって、作者が何を伝えたいかをあまり考えない。でも「読み手に伝えたいものが曖昧」と言ったのにもそれなりの理由があって、川柳だと明らかに俳句よりも主体の色が濃いというか、主体の色を打ち出そうとする感じがある。

そのとき例えば〈花火〉の句が問題で、明らかに主体はいるのに、その主体が何に対して〈これ以上の嘘はありません〉と言っているのかが曖昧に思ってしまう。花火の後ろに一字開けがあると、実景ベースでその花火の匂いや音、色、空気感を思い浮かべるわけだけど、嘘の一語がどこにかかっているんだろうと思う。そもそも〈これ以上の嘘はありません〉って言われたときに「本当か?」って首根っこを掴みたくなる。つまり、この語を言うまでにそれなりの処理が必要だと思うわけで、物語とかの伏線があってこの語が使われるなら〈これ以上の嘘はありません〉は心理のニュアンスを伝える言葉になるけど、もちろんそんな背景はない。主体の色が濃い、だから言っていることに耳を傾けてみたものの、結局は何言ってるのか曖昧。分かっても「ふうん」で終わってしまう句が多い気がする。この読み方がいけないんだろうな。洋渡くんはどうして〈花火〉の句を詩語の否定と読んだのだろう?

丸田:主体の色が濃いというのは僕も思います。もちろんそうでない川柳もあるけど。思うに、俳句は、言いたいことと、季語とが二つとも消失点になった二点透視図法みたいだと個人的に思ってて、その間の宙吊りになった部分を読んでるなと。それで、短歌は、季語が完全に外れることで消失点がはっきりして、その景色を眼差す主体、の存在を信じやすくなるんだと思う。一方で川柳は二つの中間で、ものすごく不安定だと思う。型は(七七もあれど)俳句と同じだけど季語が無いから描き方が定まらない(自由)し、かと言って短歌ほど主体が見える訳でもない(俳句と同じくらいの分量しか言えてないから、当然に)。かつ、読み手の部分でも、短歌だと半分自動的に主体を仮に置いて読むけど、川柳はそこも微妙。ジョークみたいな句が、主体が言っているようだけど作者本人が言っていると考えた方が面白いんだろうな、のパターンがかなり多い。その辺川柳専門の人はどう捉えてるのか僕は知りきらない所。

花火の句に関して。ふだん僕が短歌を読んでるからか、自然とこの一字空けは、ほぼ繋がっているタイプの一字空けだなと思ってました。読点くらいの。強く切れてはない(もしこれが切れていた場合は、本当に何も読めなくなるから分からない……)。特に根拠はないけど、「これ」は直前の「花火」を差していると考えた方が面白くなるだろうと思った。(花火これ以上の、と記したら詰まるから字あけしたいなと思うし、花火以上のとするより「これ」を挟んだ方が”いかにも考えてる風”な主体が見えていいかなあ……)

いや、僕も、これに関しては、「これ以上の嘘はありません」が嘘すぎるだろ、と思った。シンプル嘘と同じくらいチープ。となると、この嘘は計算されている可能性があるな、と思った。これは僕個人の期待だけど、「これ以上の嘘はない」とかいう嘘が面白ポイントなのかなと。自分にも言葉が跳ね返ってきているが、あくまで主体はそれに気づいてない様子で、結局嘘みたいな花火を下げようと思ったら嘘みたいな表現で持ち上げてしまった、っていう句なのかな〜と。だから正確に言えば、主体は詩語を否定してるものの、句としてはむしろ肯定してしまっているっていう、このズレを見せている句、だと感じた。

と書いてて気づいたのは、僕は川柳を「おもしろがれるかどうか」で判断しているみたいです。〈花火〉の句も、主体=作者で、ただただチープに、花火が嫌いイキりをしたかっただけ、とも読めるし、普通はそうなるのかも。平野 くんが、曖昧だったり情報や前提が足りないと思ったところを、僕は、そこをこっちで補えば面白そうだぞ、と思って拾ってる感じかな。こっちで補う必要も無く完結してるやつとか、面白いだろ!って声が聞こえてくるジョーク句みたいなのは単に好みじゃない。

(半分意図的に作られた)不足とか曖昧さを僕は川柳に好んで求めていて、それは俳句ではなかなか得られない感覚だと思いつつ楽しんでる、って感じですね。

平野:俳句と短歌の中間にあることの不安定さが川柳の言葉をほかにないものにしていることは確かだと思う。ただ、その立ち位置の不安定さが言葉の洗練さを欠くこと(不足・曖昧さ)にも繋がっている気がして、一つの作品としてこれで良いのかなという感想も同時に抱いてしまう。このこれで良いのかな、が川柳の癖のあるところで洋渡くんは楽しんでいて、僕はつまらなさだと思っているのかもしれない。

洋渡くんが「おもしろがれるかどうか」と言ったように、一句に不足や曖昧さがあると解釈を加えるわけで、不足を補うときにこの作者はほかにどんな句を詠んでいて、どういう態度を持っている人なのかということがやはり大きいと思う。ここも引っかかってしまうポイント。川柳だと作者(これは作家性みたいな意味での作者)が作品に介入することでようやくひとつの作品として成り立っている気がする。そういうものだとして作者を引き寄せながら読みを進めると、次は川柳特有の「面白いだろって声が聞こえてくるジョーク句」が混じっていて、やっぱり主体=作者で読むべきなんだよね。ってなってしまう。そこのオンオフの切り替えの難しさが初心の読者としては引っかかる。

それで、ここから先は個人的な問題になるけれど、川柳は表現のこなれてなさのために体内で句を保持することが難しい。俳句は分からなくても練度の高さがあることで、塊として体内でもっておきながら取り出して眺めてみたり、そうしているうちにふと分かったりするということがある。でも、川柳はこなれてなさが気持ち悪くて体内から排除したくなってしまう。……ここらへんの気持ち悪さみたいなのは洋渡くんはどうですか?(たとえが多くなって分かりづらかったら申しわけないです)

丸田:個人的な観測だと、平野くんは緊密と抜け感のグラデを楽しみながら俳句を作っているなと思っていたので、不足とか曖昧はその軸からは微妙に外れるってことなのかもしれないですね。

作家性ありき、というのは同じくです。一句だけでキリッと屹立するタイプの川柳はそこまで多くない気がします。結局作者の顔が度々見えてくるっていうのは俳句に慣れてるとちょっとノイズになるのかもしれないですね。、あとジョーク句に関して今思ったのは、居酒屋の隣の部屋で聞こえてくる面白い発言、その声、みたいな。そのセリフ単体で”もつ”ようなしっかりものではなく、他人がそれを同じように言っても面白くなるわけでもなく。でも別に、隣の部屋を覗いて発言者の顔を見たとして、更に面白くなるわけではない。声とその声調だけが残ってるみたいな。ジョークとそれを言っている人の関係って、考えると微妙に奇妙なのかも。

「こなれてなさ」の含意を充分に把握しきれてないですが、保持しがたい、っていうのは面白い観点だなと思います。平野くんは基本保持していたい、って感じなんですかね?

最初の応答のときに言いかけた曖昧さの欠点の話をここでします。川柳は曖昧さが鍵だと僕は思っているわけですが、曖昧がいい、という良い面もありつつ、曖昧でいい、という作り手への甘やかしの面もある気がしています。個人的に俳句って、作ってて、「俳句」の側からちゃんと書きなさいよという命令が来る気がしていて、それは定型由来なのか季語由来なのか分からないですが、ゆるくするにしても緊張しながら書いていたりします。でも川柳は、作り手に対してそういう覇気的な、鞭的なものは与えないなと思います。曖昧でも、極端に言えば適当に雑にランダムに言葉を配置して作っても、「川柳」がそれを許してくれている、みたいな。川柳だといえばすぐに川柳になってしまうし、川柳の側もなかなか否定できなさそう。

だから、まず、分からない川柳を、分かる必要がそもそもない場合があるなと思います。これは僕は今のところ勘と、その人の作風を照らし合わせることでしか分かってないけど、分からなくても別にいいくらいの、雑なものもある。(別に川柳に限った話ではないけど。)ただ曖昧であるだけで、曖昧さに価値が置かれていないもの。僕もこういう句については、体に留めておくのは苦手で、排除したくなります。(誰でも気軽に作れるというのは良さなんですけどね。俳句も短歌も同じく。)

敢えて読者に分からなさ、を与えて混乱させる狙いの川柳も多々ありますが、たぶんこなれてないというのは表現の話だと思うのでそれは置いておきます。

で、肝心な、上記以外の句で、分かれば面白いのかもしれないけど川柳がそもそも「こなれてな」くて自分の中で収まりがつかないということに関して。……考えていたんですが頭のなかで収拾がつかなくてなかなか何を答えるべきか分からなくなったので、ヒントを貰う気持ちで一旦返信を。

ちょっと気になったのは、俳句は練度が高いという部分で、詳しく聞いてみたい。やっぱりそう思いますか。あと、口語(であることに特化したような)俳句に散見される、要素が少なくて面白めな川柳似の句については、どんな感情を持っているのかなと思います。川柳に対する感情と違いがあるのか気になります。聞きながらまた考えます……。

平野:まず、俳句は練度が高いと言ったところから返答します。この発言は洋渡くんが言ってくれた「俳句の側からちゃんと書きなさいよという命令が来る」に近いものとして言っていて、その命令にどんな形でも答えようとした結果、練度はおのずと高まっていくことになると思っている。また僕自身がそうした練度の高い句と出会うことを求めていて単純に好きなんだとも思う。だから本来は、僕は練度の高い俳句が好きですと言うべきであって、俳句=練度が高いと言ったのは誤りです。命令に答えようとしない俳句も好き嫌いは別にして俳句ではあります。

次に口語(であることに特化したような)俳句については、いわゆる文語俳句を軸にして、軸との距離感を楽しもうとするんですけど、句単体を距離感とか抜きにして読むとやはり引っかかてしまう。例えば(この例が正しいかは分からないけど)柳元・吉川が話している〈炒り卵ぜんぶ残して湖へ〉だと「ぜんぶ」と言ってしまえることへの不信感がどうしてもぬぐえない。そのぜんぶが爽快感を与えるものとして都合良く機能していない? 本当にそれで大丈夫なの? と思う。この句は巧くはあって面白がれるんだけど、ほかの句になると多少の「こなれてなさ」を感じる。もしかするとそれは「ちゃんと書きなさいという命令」への応答の仕方として、無視を決めた句なのかも……洋渡くんが是とする川柳の「曖昧でいいという作り手への甘やかし」に対して過度に目くじらを立てている気がするな。

口語ではないけど今井杏太郎みたいな、要素が少なかったり、面白い抜け感のある句は憧れで……最近の理想は合気道みたいな句です。力業で攻めてくるもの(ちゃんと書きなさいという要請)に対してそれとわからないテクニックで軽くかわす、ひょうひょうとした強みがある句は好きです。そこと川柳の違いや口語についてもっとちゃんと考えるべきで、いま思ったのは命令への応答の仕方です。あと保持という点については他者の異物として俳句を読んで、分からないものは保持しておくことでいつか分かると一回り大きくなれると思う。その点で川柳は異物も異物なので保持したいんだけど、ゲテモノ料理(この例えはよくないが)として除けてしまう。そこにかける調味料が欲しくてこのやり取りをしているわけだけどすこしづつなにが偏癖だったか分かってきた気がする。

丸田:命令に対して応答して仕上げていくことを思えば、ふつうの授業と自習、みたいな感じがしますね。(別に俳句が真面目で川柳が緩いという訳では無いので、何でも比喩で捉えるのは良くない癖ですね、申し訳ない。)

「ぜんぶ」のくだりは同意です。「無視を決めた句」というのは、まさにそうですね。その中にも、葛藤を経て強固な意思で無視するに至ったものもあれば、無思考にただ命令には反したいというタイプのものもあればという感じなんでしょう……。そもそも川柳が、命令≒俳句に対して無視を決めた、的な見立ても、強引だけど出来なくもないのかも。曖昧さや命令への応答をどれだけ引き受けようとするかが、川柳は特に個々人に委ねられているところが、川柳は大きいのかもしれない。

「ひょうひょうと」は僕が平野くんの句に持っているイメージに近い感覚だったりします。飄々、って、意味からしてもそうだけど、その「攻めてくるもの」が存在しないと、生まれない雰囲気ですね。世の全員が飄々としていた場合、飄々と、とは言えなくなる。鍛えた力で打ちのめすのが正攻法だ、的な前提があってこその飄々さ。僕も川柳史を浅く浚った程度で適当言ってますが、川柳は全員が飄々としている、というのがもしかしたら(昔から)あるのかもしれない。

前回答えそびれたものも含め、全体を通して文通の取り敢えずのゴールとしては、普段俳句に親しんでいる平野くんから見て、曖昧さや初めから命令を無視している印象のある川柳を、自身の成長のためにも一応理解出来るくらいまで持っていくために意見が欲しい、ということで。

曖昧さについては、ただ曖昧なだけなものは除外するとして、敢えて曖昧にされているものはそこを味わう。俳句でも短歌でもない不安定さからくる、川柳であるがゆえに生まれる(生まれてしまう)曖昧さは、面白がることが出来たらより楽しめるかもしれない。これについては口語俳句や短歌との比較が有効な可能性がある。

俳句よりもその傾向が強い、ジョーク的な可笑しい句(作者=主体の場合も多い)については、慣れれば読みやすくなるのかもしれない。俳諧とか俳句にも面白メインのものは多くあるから、季語の有無での差は色んなところに色んな形で出ていそう。主体とか作者が強く見えてしまうことの、言わば灰汁が、季語という目立つ具材で感じ無くなっている、とか。主体像含め今後も考えていく必要があるかも。

詩型からの命令への態度については、全員がそもそも飄々としている可能性、最初から「川柳」が創作者に何も命令をしていない可能性があること、をとりあえず提示。平野くんの好みではないかもしれないけど、こう思うと保持しやすくなるのでは。僕が川柳に難なく入れたのは、僕自身が口語俳句を作っているので位置的に近かったことと、俳句から来る命令に背きたい、撃ち返したい感覚が長らくあって、その態度が川柳と相性が良かったこと、が大きかったんだろうと分析。

というところで、答えられたかどうか分からないですがどうでしょうか……

平野:やり取りを重ねていくうちに分かってきたのは、川柳の本質的なところにある曖昧さと、良い悪いの価値判断としての曖昧さ、この二つをどこかない混ぜにして考えていたことです。川柳の本質的な曖昧さ(命令≒俳句への無視をしている川柳)を愛しつつ、それとは別に価値判断として、曖昧かどうかかを判別していかなくてはならない。とりあえず川柳の本質としての曖昧さを楽しみながら量を読んで行くことがスタートですね。それなしで色々意見してるのだから川柳を主戦場にしている人から見れば大変失礼なことを言っている。批判はコメント欄によろしくお願いします。

また俳句との違い。つまり命令に答えるか否か、そのどちらの立場を取ったとしてもその中でさらに人それぞれの態度がある。という目線はやり取りがなければ自分の中に生まれて来なかったと思います。川柳が分からないから洋渡くんに聞いてみようという動機だけで、分析も不十分なままはじめたやり取りをここまで続けてくれてありがとう……自分勝手な話につき合わせてしまったようで申しわけないです。

最後におかしい句について。これは求められている「おかしさ」が違うと思う。俳句は和歌の主情的なものの見方に対して、何かを相対化すること、その際に生まれる「おかしさ」であり、その相対化する手つきはさりげない方が良い。もっと言えば対象があって事後的に主体は現れるもので、主体はいない方が好ましいかもしれない(写生的な価値観の中においては?)で、その対象化をしているときの手つきに雑味が残ってしまうと句が簡単に俗っぽくなる。季語は物の相対化、もしくは言葉とのうまい距離の取り方に多くの利点があるはずです。でも川柳はその手つきの俗っぽさも肯定しているのかもしれない。俳句・川柳ともに対象を相対化しながら、川柳はより手つきを見せようとするところがありませんか?

丸田:便宜的に川柳を知っている側として会話しましたが僕も好きな部分だけ面白がって、好きなように作っていただけだったのでいざ「川柳とは」となるとここまで難しいんだなと……。俳句と混ざりあったままのざっくりした理解で進んでいたのでここで一回僕も考えられて良かったです。今回は一応川柳についてという事でしたが前段階を固めた位で、また経験値を積んでから、いつか川柳について②を話せたらいいかなと思います。

俳句の相対化と手つきと主体、明瞭でありがたい。本当にそうですね。川柳は手つきが前景化していったジャンルだと思います。手つきを見せるマジックをしてるとしたら、主体をも、そのマジックのひとつの道具として見ている節が。だから(だから?)、物より人の方が相性がいいのかもしれない。物がどう存在しているとかよりも、それについて人がどう思っているかの方がよほど操作可能でこねくり回す余地がある。言わずに言う、に対して、わざと言いまくる、的な。俳句ではなかなか無いような、明らかに大嘘をついているタイプの句が川柳によく見られるのも、おそらくそういうことなんでしょう。雑味というかスパイスというか変わり種というか隠し味というか。俳句と川柳の味の違いがより鮮明に飲み込めた気がします。

平野:わざと言いまくる。言いまくってはいるけれど、像を結ばせるわけでもなく曖昧なまま。面白いですね。うん、ぜひ②やりましょう、そのときは川柳をやっている方や例句をもっと交えて具体的な話をしたいですね。

長くなりましたが、どうもありがとうございました!

2020年8月27日、「帚」内で生駒大祐『水界園丁』(港の人、2019年)についてZoomにて座談会を行いました。各者ともに10句選を事前に行い、その上で『水界園丁』を出発点として多種の話をしました。以下、その模様になります。

〈各10句選〉

柳元佑太選

物憂さも冬の渚へ出る程度

目逸らさず雪野を歩み来て呉れる

鳥すら絵薺はやく咲いてやれよ

五月来る甍づたひに靴を手に

あやとりに橋現るる夕立かな

真白き箱折紙の蟬を入れる箱

汝まるで吾白小泉匂ふしづけさの

雁ゆくをいらだつ水も今昔

秋淋し日月ともにひとつゆゑ

秋深む充実の緋を身にまとひ

平野皓大選

芹なづな小雨ながらに傘の紺

雨多き梨の蕾となりにけり

疼痛のたとへば花の水面かな

来て夜は沖のしづけさ蟬の穴

流されて靴うしなへる氷旗

秋草を経てくつきりと丘にゐる

擦りへりて月光とどく虫の庭

里芋が滅法好きで手を叩く

秋の皿葉書の隅のはるかな帆

烏瓜見事に京を住み潰す

丸田洋渡選

枯蓮を手に誰か来る水世界

松の葉が氷に降るよ夢ふたつ

水の中に道あり歩きつつ枯れぬ

疎密ある春の林の疎を歩く

水動き止まず止むとき月日貝

白昼を鯉にまみえし泥煙

雲は雨後輝かされて冷し葛

夕暮は金魚の旬と昔昔

暇すでに園丁の域百日紅

ゐて見えぬにはとり鳴けば唐辛子

吉川創揮選

鳴るごとく冬きたりなば水少し

帆畳めば船あやふさの春の闇

鳥たちのうつけの春をハトロン紙

雨は野をせつなくさせて梨の花

芍薬の夢をはなれて雲平ら

真白き箱折紙の蟬を入れる箱

十月を針の研究してゐたり

窓の雪料理に皿も尽くる頃

松の葉が氷に降るよ夢ふたつ

雲は雨後輝かされて冷し葛

柳元:今回の企画の意図を説明しますと、生駒さんの『水界園丁』という句集を読みましょう、というものです。もともと「帚」がスタートしたときから企画としてぜひ話したいねという話はしてたんですけど、なかなか時間もなく、それ以上に怠惰なのでのびのびになってしまいまして……。しかしその『水界園丁』が田中裕明賞を受賞して、これはいいタイミングだということで、今回『水界園丁』を読むという機会を「帚」で設けようという感じになりました。

それで、臨むにあたって4人それぞれ10句選してきたわけですが、zoomに4人集まるまで、平野とお互いの選を見てたんですけど1句も被らなかったよね。

平野:うん。いい具合にばらけました。

柳元: 吉川と洋渡くんの選をまだちゃんとは見れてないけど、多分四人とも結構バラバラだったのかなと思う。だから『水界園丁』には四者四様の好きなポイントがあったりするのかなと何となく思うんですが、その辺、最初『水界園丁』を読んだ感想を軽く話してから本題という感じでいきましょうか。と、その前にまず装丁のお話を。

丸田:まず僕から簡単に、装丁について触れておきたいなと思います。この装丁の綺麗さ・仕上がりはツイッター等でも話題になっていましたが、本自体への気持ちの入れ方が明確に見えていいなあと思いました。手触りにこだわりがあるのが大きいなと思います。つるつるのページとざらざらのページが交替するっていうのはインパクトがあるし、その特徴が句集の句の印象ともマッチしていました。

フォントも、昔の句集を思わせるもので、リスペクトというかどこに自分を立たせるのかという姿勢を感じます。表紙の厚み(角のある方の……)の部分にもタイトルと筆者名が書かれてるし、裏表紙にも彫られてるし、すごいタイトルと名前がアピールされているのは少し不思議でしたね。愛着でしょうか。全体としてまた開きたくなる句集って感じがします。句を見るためだけではなくて、「紙」をもう一度開きに行くような。

柳元:思うのは、生駒さんの句集に力が入ってるっていうのは、「残っていくこと」を肯定してる感じだと思うんですよ。自分が読んできた句集と同様に、自分の句集も同様にその1冊になればいいなという気持ちがある気がしていて。本として残っていくことに対するわりあい素直な感情があるんだなと。福田若之の『自生地』とか、歌集だと千種創一の『砂丘律』とかあるじゃないですか。『砂丘律』の後書きには、砂のようにぼろぼろになってほしいみたいなことが書いてあるし、福田さんの『自生地』も日に焼けることを望んでる本だと思っていて。そういう一回性の志向は、どちらかというと生駒さんの句集には希薄かなぁ、というのが装丁から感じられますね。

丸田:句集って、まだまだ装丁が適当なものって多いじゃないですか。適当というか、そういうとこに力を入れずにシンプルにするのが俳句なのかもしれないけど。最近は凝っているものが増えてきたように思いますが、こういうパターンはいいなって思いますね。内容と響き合っているし、魅力的です。

柳元:ふらんす堂の洋装も好きだけど、画一的なのはやはりつまらないからね。句集の装丁はもっと凝っていいなとは確かに思いますね。アンカットとか。そういう点で、港の人から出ている詩歌集はとてもよい感じがします。

柳元:さて、ではまずざっくりと句集全体の印象について、自分の10句選あたりを手がかりに触れていきますか。平野あたりから、どうでしょう。

平野: 10句選がかなりやり辛かった(笑)。他の句集だったら同じラインの句で見比べながら、こっちの句の方がいいかなとかできるんですけど、『水界園丁』の場合は、句の作り方が多様で読み筋がいろいろあって……過去に書かれた句の、どこの文脈を使って読むべきか定めにくいし、その点で自分が分からない句も多くありました。この多様さは特徴として面白いと思う。

柳元:ふむふむ。僕は自分の10句選の中では、わりとこう、ヒューマニズムが出てきてる句が好きだなぁという印象ですね。気象の動きとか天体とか植物に気持ちを寄せながら、助詞でレイヤーをいじって作っていくみたいな作り方の句が多いけれども、結構ヒューマニズムを感じるんですよね。俳句を信じるというメタな意味でもそうだし、もっと直接的には、人称や呼びかけにしても、「あなた」とか「汝」とか「吾」とか色々ありましたけど、人が出てきて、その人への感情が読み取れるような句が僕は割合好みでそういう句を多めにとった気がします。洋渡君はどうでしょう。

丸田:はい。僕はだいたいの句集が、全体で見ると良い句の数は少ないような気がしてて(そこを魅力としていないものが多いというか)。でもこの句集は全体的に平均点が高く、良い句が多い印象でした。あと、先に触れたとおり、ページの肌触りとか、 句の空気感とかが全部合っていて、読んでいて凄く心地よかった。ざらざらとつやつやのページみたいな感じで、ぼんやりした句もあればはっきりした句もあって。ちょうどよくまた見たくなる感じで。

柳元:ぼんやり、はっきりって話が出たけど、読んでみたら花筏の写生の句とかがあったりして、意外と写生の句もあるよね。ぼんやり一辺倒ではないというか。ふむふむ。吉川君どうでしょう。

吉川:はい。なんだろう、そのぼんやりって話といっしょで、なんか一読では読者が100%この句のことを掴めたとは思えないんだけど、思えなくて大丈夫というか、思えなくても良い心地よさがあるというか。

柳元:うんうん。

吉川:そういう、良いぼんやりってのは確かにあるなぁっていうのは洋渡くんと同じ意見かなと。句集をたくさん読んできたわけではないけれど、句集を通して読んで『水界園丁』というタイトルが凄くしっくり来るっていう点で句集してのまとまりを自分の読んできた句集と比べて感じました。

柳元:ありがとう。そうですね、句集としての完成度とか一冊としてのまとまりというのはすごくありますよね。えー、まああの、4人とも、まだエンジンかかってない感じがするので、読者の方もう少しお付き合いください(笑)。

柳元:さっきも言ったけど、ヒューマニズムが出ている句が好きだったという感じですね。もちろんそうそうじゃない句も好きで、選んでない句で言えば吉川が挙げてくれてた〈帆畳めば船あやふさの春の闇〉とか。第4回芝不器男俳句新人賞の一次選考通過作品に入ってた句で、ネットで見てた高校生の当時から好きでしたね。でも、これは技術というかレトリックが前景化している感じがする。繰り返しますけど、好きではあるんですよ。

でも、そうではなくて、もっと何かを信じている感じのする句というか、もっと暖かさが出ている句というか。鋭利なものというよりも、まるまった鉛筆で書かれた、不器用さのノイズがある句というか。しかもそれがレトリックを抑えて書かれたわけではない、というのが凄いなと。

具体的に言えば〈五月来る甍づたひに靴を手に〉なんか、その世界線がパーマンみたいな感じで凄く好きですね。あと〈汝まるで吾白小泉匂ふしづけさの〉とかも非常に好きでした。操作は複雑なのだけど、書き味があります。それから、抽象的な書きぶりも凄く好きで。〈秋淋し日月ともにひとつゆゑ〉〈秋深む充実の緋を身にまとひ〉とか。ざっくりですが。平野君どうでしょうか。

平野:うん。そんな自分の中で基準を決めて選をした訳ではなかったんですけども、例えば〈秋草を経てくつきりと丘にゐる〉とか、周囲の世界を自分がどう感じているか、捉えているのか、がよく分かる句が好きでした。体調や天候、直前に聞いていた音楽で、世界の捉え方ってまったく変わるから。秋草を経たことで自分自身を「くっきりと」感じられる感覚が面白いなあ。でも、なんとなく分かるなあと思ってみたり。

〈擦りへりて月光とどく虫の庭〉も、虫の音を聞いているうちに月光が擦りへって見えてくる、と知覚が変化していて。これは実景というより内面的に景が描かれています。けど本人にとってはあくまで実になるし、焦燥感も見えてくる。

柳元:平野の選、僕と比べたらかっちりとした句作りの句が多い気がするな。

平野:確かに。自句の推敲も妙にかっちりさせてしまう。

柳元:脱線させてしまいました。じゃあ洋渡くんどうでしょう。

丸田:はい。柳元くんとは逆に、僕はレトリック重視で選びました。この句集の10句選ではこういう句も入れた方がいいかなぁと思いながら選びましたね。〈水の中に道あり歩きつつ枯れぬ〉とかは、その写生の句とかと並んであることによって、いかにも本当にあったかのように話しているみたいな感じがして。「歩きつつ枯れぬ」にはちょっとふざけてる感じも思うんですけど、それもちょっと納得できるような世界観、空気感の作り方みたいな。〈枯蓮を手に誰か来る水世界〉も、さっきの「枯れ」と「水」のイメージで、句同士の共鳴のさせ方みたいなのが他の句集よりも見えやすく、しかも良い方に行ってるなと思って敢えて選びました。〈疎密ある春の林の疎を歩く〉、〈水動き止まず止むとき月日貝〉とかのてんこ盛りのテクニックも僕は好意的に受け止めて、 かっこいいなあと思いました。あとシンプルに表題の〈暇すでに園丁の域百日紅〉が個人的にとても好きで。かっこつけてるようでいて、気取っていない。気取ってないようでかっこつけてる。文字面もかっこいいし。成功している表題句だと思って今見ても凄いなと思います。

柳元:うんうん。吉川はどうですか。

吉川: 自分は明確な基準は設けずに、句集を読み返しながらとっていきました。皆が挙げてない句で言うと、〈鳥たちのうつけの春をハトロン紙〉、〈芍薬の夢をはなれて雲平ら〉とか一句の中で切れを明確に設けずに助詞で繋ぎながら「鳥」、「うつけの春」、「ハトロン紙」と少しずつずらされながらイメージが展開されていって、読者からすると意外な広がり方をするというか、最後に意外なところに来てしまう感じが好きでしたね。

柳元:うむ。よいよね。

丸田:吉川チョイスな感じがしますね。〈雨は野をせつなくさせて梨の花〉とかは多分僕はとらないだろうし。

吉川: 確かにこれはみんな取らなそうだなと思いながら、ですね。

柳元:句を見てると凄く分節化されてる感じがするというか、コントロールが行き届いてない空白のところとかが、限りなくない感じがする。初学のころって、俳句を作るときって多分3分割ぐらいから始めるじゃないですか。5音、7音、5音の3つに分けた部分をどう埋めようってところから始まると思うんですよ。3分割に分けて作ったり、慣れてきたら5分割くらいに分けて作ったり。でも生駒さんの場合はこうもっと、それこそ15とかのブロックに分節することができていて、そのブロックを分節する中で、抽象度が上がったり下がったり、その中で処理している感じがあるかなというのは、見ていて思うというか。

例えば、〈汝まるで吾〉みたいな入り方は、普通に書いていたら絶対にできないと思うんですね。こういうの凄いなって思いますね。凄く細かい区切り方、凄い小さな拍を刻むことができる人なんだなあという感じがする。4拍子とかじゃない感じ。もうほんとに16分とかもっと細かい形でもちゃんと刻めるし、あと〈鳥すら絵薺はやく咲いてやれよ〉みたいな、変拍子っぽいリズムもちゃんとノリながら作れる感じ。そういうのが好きですね。

平野:それは型とも関係があるんじゃないかな。型が最初にあって、型に何の語をどこに当てはめるかを考える。そのとき、型を何拍子に区切って使おうかみたいな話が出てくるんだと思います。でも、その型を型どおりに使うんじゃなくて、かなりずらして作ってるのが凄いと思うんだけど。

柳元:そうだね。型を想定して、そこからノッたりソッたりを繰り返しながら一句に書きつける感じ。

平野:例えば〈来て夜は沖のしづけさ蟬の穴〉の「来て〜」って入り方は〈来て今し冷たかりける蠅の肢〉という句が三橋敏雄にあるんだけど、その上五を分節しているのかなと思った。蟬の穴が三橋敏雄っぽいせいかもしれないが。

柳元:ほほう。そういえば、週刊俳句の上田信司の記事の孫引きになりますが、生駒さんは〈里芋が滅法好きで手を叩く〉は「滅法」から作ったと生駒さんが言ってるらしいですね。生駒さんは明らかに、語からスタートするタイプだよね。しかも、ただの語からスタートするタイプじゃなくて、語の意味だけでなく、語のアドレスというか、住所まで勘定に入れながら、面白がるというか。〈来て夜は沖のしづけさ蝉の穴〉は、〈来て〉が句の頭だから、面白い。

平野:あぁ。よく分かる。

柳元:憶測でしかないけれど、ほとんどの場合こういう句の作り方をしているんだろうなという感じがしますね。言葉がどの位置に入ると一番こう言葉としてうまく活きるかを他の言葉との兼ね合いの中で、四則演算をしながら決めている感じというか。

丸田:その器用過ぎるところがちょっと怖いなと思ったりもしたけど。

柳元:というと?

丸田:なんか、ラッパーが上手い奴に対してアイツ上手すぎて恐いわーっていう時の怖さというか。

一同:(笑)

丸田:ビートが鳴ってすぐ乗れるタイプのあの恐怖というか(笑)。

吉川:畏怖?

丸田:うん。まあ全然的を射てない喩えかもしれないんですけど。俳句について博学で大量に型を持ってて、こう、「滅法」とかも一個単語を思いついただけで、どの型使えばいいか分かるんだろうなあっていう。そこが凄い。そうですね、畏怖です。

柳元:うーむ、ぼくはわりと生駒さん、R指定みたいな感じかなぁとおもう。ゴリゴリの意味で通す呂布とか、天性のフロウの感じがある鎮座とかじゃなくて、わりと蓄積型っぽい。正解の型を一つ持っててその正解にすぐ辿りついてる感じじゃなくて、書きながら考えてるんだよ、なんか。

平野:うん。

柳元:なんだろうな。計算してる時間が、句の中にメタ的に書き留められてる感じがするというか、「滅法」って言葉からスピーディーに決まるんじゃなくて、もっと時間がかけられてる感じがする。中山奈々さんの〈バンダナで縛るカーテンほととぎす〉という句について堀下翔さんがスピードの速い取り合わせ、という様なことを言ってたんですけど、それでいうと『水界園丁』のスピードは、概してかなり遅いのかなと思いますね。

丸田:さっき拍の話があったけど、語がすごい刻まれることでスピードが遅いように錯覚するっていうのはあるよね。「カーテン」みたいな単語のスピード感はなくて、〈来て夜は〉みたいな作者の考えが見える書き方が、相対的にスローに見える。

柳元:うんうん。句が立ち上げようとした景を読み取る、というのが写生句の読み方になるけど、生駒さんの句の場合は意味とか景の立ち上げと同時に作者の手つきにも気を配らないと読めないというか。メタな視点が句に織り込まれてるから、それを読み取ることが前提となっているというか。句の意味や景とは別に、生駒さんの書いている手つきを鑑賞するみたいなところがある気がする。それを含めて俳句を読むということなのかなと。生駒さんのは、むしろ、その手つきの方がおもしろいというか。

平野:多作多捨みたいなことではないよね。

柳元:そうそう。波多野爽波は、写生をする時に余計な主観が入り込まないように、つまり無意識に言葉が一番良い形で出るから、という理由で俳句のデータベースを使っていたけれど、生駒さんの場合は違うよね。

平野:一句にならない段階ですごい捨ててるような感じがする。型がいくつか自分の手元にあって、試行錯誤しながら当てはめ当てはめ、途中まで作ってみても「うーん、この型じゃないな」って捨てるっていう、型の多捨をしてると思う。

柳元:なるほどたしかに。すごい数の分岐があったんだろうなって感じするよね。

平野:そうそう。

柳元:一つの分岐の結果から、捨てられた分岐の面影が見える感じがする。うまく言い留めれていないけど。

吉川:『水界園丁』を一読した時に、この句集が今までの俳句が詠もうとしてきた世界観の中にあるんだってことはなんとなく感じてたんだけど、週刊俳句の記事であるとか、他の人の感想を読んではじめて、過去の句を参照しているであろう句が多くあることに気づいたのね。そういう句をどう皆は読んだというか鑑賞したのか気になりました。

平野:過去の句を参照してるって気づいた句はそう読んで、その句を踏まえることでどう良くなっているのかを一応考えはしたけど、深く掘り下げはしなかったかな。

吉川:なるほど。

平野:それよりも俳句の空間があるなーという感じで。確かにこの句があの俳人のあの句を参照してる!いいね!っていうのは目立つけど、それだけじゃなくプレテキスト……過去の俳人たちが練り上げてきた俳句空間の中で、自分が持てる知識を総動員して書いている感じがした。

吉川:あー分かる。

平野:単体の句これを参照してる!ってだけの話じゃないよね。

丸田:僕は昔の句、写生の句とかの知識があまり深くないので、ぼーっとしながら読みましたね。気づくとかが起こりにくいから、その一句がかっこいいかどうかで見てました。分かる人には分かるんだろうな、とはびしびし思いました。

平野:そう、だから勉強すればするほど面白くなる感じがする。この句があの句と繋がっているというよりかは、俳句という空間みたいなのがあって、それを引き継いでる感じがするという話。

吉川:この句集自体がそういうもの。

柳元:うん。引用ってプラグマティックというか、その元になっているものに対する愛情ゼロで道具的にされる引用と、そうじゃない引用ってあるじゃないですか。それへの愛着を示しながらそれが大好きなんですみたいな身ぶりの中で行われる引用と。で、生駒さんの場合、めちゃめちゃ後者だなと思うんですよね。例えば、季語を入れて作句しますってなった時の、その季語を入れるっていうのは前者というか。いやまあ、季語を好きな人はいっぱいいると思いますけど、季語を引用すること自体に深い意図はなくて、透明なかたちで行われていると思うんですけど。

生駒さんの引用は何か引用すること自体が一つのめちゃめちゃ大事な行為というか、先行句がこれです! というよりは、その引用するという行為自体の方法論的な位置づけをもう少し考えたい感じがしますよね。俳句というものに対して愛情を示している気がするから、俳句の全体が見えるみたいな評は、僕もそんな気がしますね。

丸田:道具的か愛着があるかっていうのは、俳句をやればやる人ほど分かっていくというか、これが引用だなって気づく回数が多いほどその態度に気づきうる話で。僕とかはあんまり知識がないからどれぐらい汲んでいるのかはあんまり分からなくて。生駒さんは結構その道具的な操作で句を作れるタイプだと思うので、どこまで愛着を持ってやっているのかっていうのは、ツイッターで皆さんが「この句はあの句を引いてるね」って言ってるのを見てやっと分かったぐらい。根本的な話ですが、やっぱり、引用って、分かる人にしか分からないみたいな問題はずっとあるなぁって思いましたね。

柳元:プレテキストを厚くするって、どちらかというと閉じていく方に書かれていくってことですよね。なんかそういう問題は考えたい感じが凄くしますね。俳句と短歌、なんでこんな人口が違うんやみたいな話、やっぱその短さとかも勿論ある思うけど、プレテキストが厚すぎるってのはやっぱりあると思っていて。季語とか勉強しないといけない、元々内輪で共有されているものを理解しない者は拒む、っていう態度がやっぱり俳句にはあると思う。プレテキストが厚いというのはさらにそれを加速させるわけじゃないですか。

平野:怖いところ。

柳元:その引用先が分かんないと、面白みが半減ですよみたいな句作りは、対象とされる層、生駒さんが読まれたい、想定する読者の数はどうしても少なくならざるを得ないんですかね。

丸田:うん。でも圧倒的にサンプリングするっていうのは、その俳句への態度の一つの解になってるなとは思いますね。

柳元:うん。

丸田:他の句集ではここまで俳句空間を引用してる空気感を感じてこなかったことを思うと、(自分が先行句に気づくタイミングが増えたというだけのことかもしれないけれど)一つの大きなパワーを見せられた、という感じがします。

柳元:引用というか、そういう俳句のプレテキストの話に関連して、外山一機さんが最近noteを更新されてて、それが生駒さんの句集などを主に論じている感じ(note「第二句集の季節」)なんですけど、僕はこれが生駒さんの世代を言い当てているなあという感じが凄くしましたね。

まど・みちを「ぞうさん」の歌詞を引いて、『自分の鼻が長いのは母親が長いからであり、その母親が好きなのだ、という全肯定で多幸感に満ちていて依存的な母子関係は、俳句形式とそれに携わる若手の姿とよく似ている気がする。』と指摘して、『書けるのはいつも、少し余裕のある、俳句形式で書くことをすでに自明視しているかのような、そんな句である。』って言ってるんですけど。

この母子関係っていう比喩はなるほどなと思ったんですね。俳句という母があってその子であるという。出藍の誉れ、のように、子供が親を超えるってことはもちろんあるんだろうなって世界線なんだけれども、でもその親があること自体は自明視しているというか。藤田哲史さんの『楡の茂る頃とその前後』って句集を読んでいて、句末のかな切れが「です」になってる100句があったじゃないですか。その試みっていうのはどちらかというと、母子関係を断つ方だったんだなあっていうのは何となく思いました。母子関係を否定する試みで、生駒さんの句集は母親の愛情みたいなものの中でこう書かれていたんだなあという感じが何となく。

丸田:母子、っていうのはちょっと危うい例えだと思うけど、分からなくはない。守られているのを分かってて、それを承けてちゃんと書いてるオーラみたいなのはありますね。楡の方はロンリーというか、『水界園丁』のオーラ感とはちょっと違いますね。

柳元:そう、だけど、藤田さんの句集は、結局はその母から離れられないみたいな、そういう痛みの句集だった感じがするけど。『水界園丁』はもうその母親どっぷりの中で、いかに書くかみたいな感じ。

平野:どっちもどっちな感じがする。例えば、郊外ってあるじゃないですか。千葉皓史の句集じゃなくて、普通に郊外。

柳元:都市の外に広がる、あれ?

平野:そうそう。消費社会を進めるために土地の個性がはぎ取られて、どこも均質化されていくんだけど。かつての個性をはぎ取った反省から、そこにまた土地の個性を活かした建物を建てますとなった時に、本当の意味でその土地の個性を持ってこれるのかみたいな話になる。つまり俳句という空間が広がって、それが郊外みたいなものとして、その中でなにかを断ち切ろうとしたところで、それは本当に断ち切ることになるのか。ただ均質的な広がりの中で、情報をいじくっているだけじゃないのか。しかも均質的な空間はこうしたいじくりがやりやすい。土台が出来上がってるところで何やっても仕方ない……

丸田:うん。もうあとは姿勢の問題だよね。断ち切ろうとしているかどうかみたいな。

平野:そう、姿勢で見せるしかない感じがする。ただ、姿勢の違いでしかなくて本質的なところはあんま変わんないんじゃないかって。悲しいところだと思う。

吉川:平成俳句の限界、みたいな話の方向になってきたね。

柳元:限界っていう話だと、外山さんが言うように第一句集を持ちえない世代になってきてるわけじゃないですか。わけじゃないですか、っていう言い方は、断定的でよろしくないけど。

平野:持ってるように見せかけることはできるけど根本的なとこで持ってないよね。

柳元:うんうん。そう、前、お酒飲みながら平野とも話したんだけど、安里琉太さんの『式日』とか、岡田一実さんの『記憶における沼とその他の在処』、藤田哲史の『楡の茂る頃とその前後』とかは、(岡田一実さんのは数としては第3句集だけど)外山さんが言う意味での第2句集にあたるのかなというのが思うところで。でもだからといって、第一句集を書くことには戻れないというか、帰還不能点をもう超えちゃってるじゃんと思っちゃう。

飛行機があるじゃないですか。で、離陸する空港と着陸する空港があって、あるポイント超えたら燃料の関係で、前の空港にはもう引き返せないポイントがあるわけですよ。第二句集スタート問題は、もうそれを越えちゃってる感じがする。第二句集しか書けない中で、いかに書いていくかみたいなところがすでにあると思う。僕はすぐデータベースって言っちゃうけど、そのデータベースの話も一回ちゃんとまとめないといけないという気がしていて、それはまあいつか文章書きますけど。

1970年ごろには、野村登四郎が「伝統の流れの端に立って」という俳論を書いてて、草間時彦が「伝統俳句の黄昏」と言ったりしてるわけですよ。この時期、もう伝統俳句の終わり側にいるんだみたいなものがあった。80年代ではもう完全にその龍太と澄雄の時代みたいになったけど、でもイデオロギーとしての伝統俳句っていうものはなくなって消費社会的な俳句のありようにだんだんすげ替わってるような感じがしていて。上手い俳句は書けるけどそれがイデオロギーを伴っているわけではないみたいな状態が80年代ぐらいからずっと続いてるんだろうなあという感じがします。現代詩も結構似たような動きしてる気がするんですよね。短歌はライトヴァースという「やること」があったので、まだイデオロギーを伴えている感じがするけど。

平野:そう。柳元が昭和30年世代と渋谷系音楽は似ているとよく言うことをふまえて、俳句に関係ない本を読んで思ったことなんですけど、80年代にパルコが渋谷をつくったじゃないですか。その時に、3つの外部を隠蔽したって北田暁大が『広告都市・東京』(筑摩書房 2011)で言っていて。

説明しづらいけど、1つ目は〈資本〉という外部=リアル、これは資本を季物に置き換えると分かりやすくて、季語がリアルな季物と密接に繋がるというより、ただの言葉になってしまった部分がある。それで次の1つは「批判」という外部、ここが多分、詩の中で批評家がいないの話だったり、平成無風と繋がりそう。あらかじめ、向けられるだろう批判を古くさいものとして記号化しておく、すると全てが記号になってしまい批判までもが方法論として受容されていく。角川俳句の話に疎いから何とも言えないけれど、どうなんだろう。それで後1つが「記号には汲み尽くされない私」が隠蔽された。って言ってる。これは確かに俳句とリンクするなって考えてたのね。

柳元:ふむふむ。

平野:引用しちゃうと『以上のように「資本というリアル」「批判」という外部が構造的に隠蔽されると、広告=都市に内在する人びとは、その外を眺めることができなくなってしまう。つまり、広告=都市が提供する記号から距離をとり、外部に目を向ける起点としての〈私〉が禁じられるのだ』(p. 93)。

つまり、広告=都市を前に話した俳句の空間みたいなものとして、そこでは季語が季物に繋がらないし、批判もない。波郷みたいな「俳句は私小説」はありえない。私小説的な「記号には汲み尽くされない私」はもう存在せず、記号をどう「私」が身につけるか、っていう「私」のあり方になってくる。そんなアイデンティティのあり方、ここらへん『なんとなく、クリスタル』でよく言われる話で。『水界園丁』の「私」の出し方も似ていると思った。

柳元:それは普通に面白いね。たしかに、明らかに80年代以降の流れで生駒さんは書いてる気がする。『水界園丁』は平成俳句の集大成みたいな感じで言われがちですけど、平成っていうよりは80年代以降のものの集大成という感じがどちらかというとする。小川軽舟が言う昭和30年世代の蓄積がさらに一歩進んだ形で現れている句集というか。

平野:うん。

柳元:昭和30年世代の岸本尚毅とか田中裕明の句のデータベースを生駒さんは使ってるわけだしね。

平野:これはまた別の本(細間宏通『浅草十二階』青土社 2011)を読んで教えられたことだけど、パノラマってあるじゃないですか。

一同:うん。

柳元:平野、さいきん都市論ばっかりやってるのね(笑)

平野:そうそう(笑)。その本の中で、パノラマが「臨場感」をもたらすならば塔は「一望」をもたらすと言ってる。まずパノラマ館と塔の違いがあって、パノラマ館はその館の中に入ると、ぐるりに絵が飾ってあって、戦場の絵だったら自分が戦場に存在しているような臨場感がもたらされる。一方で塔は最上階に上ると、眼の前に景色が広がってはいるけれど、遠さとか大きさの手がかりが乏しい。それで、ただの景色の集積として見えてくる。そこに自分が存在しているような臨場感はないんだって。

昭和30年世代と現在の違いって、パノラマと塔みたいだなって最近思ったのね。つまり昭和30年世代はまだ俳句の空間がまわりにあって、自分がその中にいて句を詠めるんだけども、生駒さんとかは塔に登って色んなものを俯瞰して見てるようなだなって。

柳元:それはあると思います。だって昭和30年世代の人たちは、小林恭二の『俳句という遊び』とかを読んでて思いますけど、まだ飯田龍太と実際に句会をできた世代なわけで。俳句の凄み、みたいなものはあったんだろうな。

でも、僕らが俳句を始めた時にはもう飯田龍太は亡くなっていて、俳句が終わった後に俳句をいかに延長させるかみたいな。延長させるって言い方はアレなんですけど、俳句という枠組みをいかに延命させながらやっていくか、みたいのがある気がする。現代美術とかとも似てますよね。デュシャンの『泉』はレディメイドの便器をそのまま出したものだけど、美術って美という価値が自体が成り立たなくなっているときに、美術作品ですらないものを美術作品という枠に当てはめることで、美が終わってるのに美術という現象自体を延命させようとする。そういう遊びを、作者と鑑賞者の間で成り立たせているのが現代美術の空間だってことを、ボードリヤールが言ってるんですけど、それと俳句は似ているなあと。

俳句という遊びを皆でやることによって俳句は延命しているけど、実際は俳句というイデオロギーを伴ったものは、こと切れてしまってるような気もしなくもないというか。そう思った時に子規って凄いなと思った。1回終わってるものを強制的に蘇生したわけでしょ。全然違う写生っていうパラダイムをもって、俳諧と全く別のパラダイムでやりましょう!今日からいっしょにこれやろうぜ!って言って、それを今我々がやってるわけだから。そういう強制蘇生的な何かをしないと。これからもずっとこういう、それこそ生駒さんみたいな形で俳句を延命させる遊びをするしかないのかと思うと。いやまあ、たかが俳句を数年やってるだけの大学生が何言ってんだ(笑)という感じですけどね。

丸田:まぁ大学生だからこそ言える、みたいなものもあるでしょう。

平野:蛮勇ですよ。

柳元:野蛮ですね。

丸田:でも言わないといけないことですよ。

柳元:そういう意識で書いてくしかないんだろうなぁ。

丸田:意識的にならないと、我々が『水界園丁』をもう一度書く可能性があるわけだからね。

柳元:クオリティの問題はもちろんあるけど、そう。洋渡くんだって意地悪な言い方をすれば、現代詩や短歌などの別のデータベースを参照してるに過ぎないのかもしれないしね。

丸田:間違いない。

柳元:僕は岸本尚毅、田中裕明、宇佐美魚目、赤尾兜子と、生駒さんと参照データベースが被ってるわけです。そうなると『水界園丁』好きだったけれども、そういう意味でのきつさはあったよね。『式日』とかでもそうですけど。

平野:あのレベルで書けるってのが凄いけどね。

柳元:そうだね。レベルバトルになる。

吉川:戦う次元が枠組みの中で上手さを競うことになっちゃう。

柳元:外山さんのnoteに話が戻るけど。俳句を選ぶのがどういうことなのかという問いがないっていう風に外山さんは言い直してるけど、たしかに僕も俳句というものを選んだっていうことに対する意味とかは特にないな。俳句を選ぶきっかけがあったから俳句をやってるにすぎないから、それに対して外山さんがこういう苛立ちを抱くってことが一番面白かったかもしれない。でも、外山さん流に最終的に『水界園丁』を肯定する文章になってるんだけど。外山さん的にも80年代以降の流れを引き受けない形の成果はないんだろうな。『水界園丁』自体から話が遠くなってきたけど。

一同:(笑)

柳元:オルガンをきちんと読んでないから、読んでからちゃんと言いたいんですけど、書けなさについてっていう座談会がありましたよね。そのタイトルだけみて思ったのだけれど、向き合うべきは書けなさというよりは、書けることについてもっと向き合った方がいいよなぁという気もしますよね。

丸田:間違いない。

柳元:俳句は簡単に書けるっていう言説は色々流布してるし、インスタントに俳句が作れますよみたいな入門本もあったりして。もっと話を広げて言えばAI一茶くんってのが北大でやられてるわけじゃないですか。あれだってデータベースなわけで。勿論選の段階で人の目が入ってるから価値判断まではできないというのは大きな課題ですけど、データベースを利用して上手い句が結果的に作れると意味ではやってることは変わらないわけで。ここで、人が作ったからっていう一番素朴なアンチテキスト論をかまさないと俳句が延命できないなら、うーん……って感じがしますね。今は生駒さんや安里さんがやってることは新しいけど、僕がそういう手法を真似てやっていく、そうやっていくしかないとしたら、道のりはけっこう厳しいよね。

丸田:まあでも僕は早々にその道を逸れたわけだから。それでも頑張ってる人のきらめきはありますが。辛いものもありますけどね。

平野:書けなさってあれは書けすぎてしまい、技術の巧さが先に立つから本当に書きたいことが書けませんみたいな話じゃないの?

柳元:あ、もちろんまだ読んでないから、そうだったらごめんなさい!という感じです。迂闊にオルガンの名前を出しましたけど、批判の意図はないですので。批判というか、そもそも読んでないから、引用や批評要件を満たしていないので。あとでちゃんと読みます。

丸田:初歩の言語学みたいな感じじゃないですか多分。書こうとしてることが書いたことと違うみたいな話な気がする。僕も読んでないので、読まなきゃなんですが……。

柳元:そんなことはないと思うけど、もしそうだったらけっこう厳しいね。現代の僕たちが本当に書けなさに立ち止まることがあるとしたら、それはこれまであったこと、書かれてきたことの蓄積と自分たちの関係の中で発生する書けなさで、書けてしまうことに対する書けなさって感じだな。作句しててものすごくそれを感じるわけじゃないけど、背後にそれを感じる時はあるよね。別に類想がどうこうって話じゃなく、なんか全てが……、なんだろうなあ、難しいけど。外山さんの母子的な関係っていう比喩の通りな気がします。全部母親の前で遊んでる感じがするんですね。母親に与えられた積木を崩して積み上げてを繰り返して。時折、良い積木とかブロックとかができると楽しいんだけど、でも、昔の俳句やエッセイを読むと、俳句はこういう営みじゃなかったんだな、ってすごく思う。

丸田:最近書くよりも読む方に行きたいって言ってたのはそんな感じ?

柳元:そんなこと言ったっけ?

丸田:何か句会のときに、僕は書くとかあんまり、みたいな。

柳元:そのときのぼくはたぶん、めちゃめちゃ弱気になってるし、しかも最悪なことに生意気だな(笑)。

一同:(笑)

柳元:まあでも読んでる方が楽しいもんなーと思っちゃうときあるな。自分が書くことがなんかもう無理な気がするというか。他のジャンルもそうだと思うけど、データベース化ってしちゃうとそこから抜けられないから。全部が嘘くさく感じるんですね。例えば、ロックンロールってものがあって、それが1回データベース的に、GとAとDの3コードでロックっぽく聞こえます、とか四つ打ちで、みたいなそういうデータベース的なロックンロールが成立して以降は、その音を出し続けても、全部ロックに聞こえないわけじゃないですか。魂がこもってないというか。シミュラークルって概念があるじゃないですか。プラトンのコピーなきコピーの話だけど。田中裕明の時とかはオリジナルをコピーできたけど今はもうコピーなきコピーというか。模造品、二次創作みたいな感じなんだよなあっていう感じがしますね。

平野:俳諧読んでて季語が活きているって話を、前に柳元にしたと思うんだけど。季語がしっかり実在する季物に繋がっていて、リアルな季物のシミュラークルとして句がある。リアルな季物のシミュラークルという意味で、句自体と季語が同じレイヤーにある感じがする。

柳元:「水争い」とかそういう季語のこと?

平野:そうそう。それを句で言い留めていたけれどもドンドン失われていったんだなぁって感じがして。

丸田:いい会議な気がしてきましたねえ。

一同:(笑)

柳元:どうなっていくんだろうね。短歌で同じ現象が起きないのは、口語のデータベースに移行したからまだ口語のデータベースが満ちてないだけだと僕は思っちゃうんだけど、短歌をやってる洋渡くんから見たときにそのあたりはどうなんですか。

丸田:うーん。僕からすれば、俳句はもうとっくに数十年前に限界がきてると思うけど。短歌も口語に移っただけで。もう既に口語も、学生短歌内でもかなり擦られすぎてキツイところがあるし。一字空きとか記号とか多言語とかのテクニックの余地が俳句よりまだあるから、まだ延命できるっていうだけの差であって、本質的にそんな変わりはない気はする。けど季語はやっぱり枷として重いなって感じがします。季語が邪魔だなーって、短歌やってると。さっき「水争い」が出たけど、「亀鳴く」みたいな季語も僕はもう二度と使えないと思います。

柳元:うーん。

丸田:それで言うと、「桜」とかも結構考えないとなぁって思うから、季語難しいなって感じがしますね。

柳元:その難しさはなんで?

丸田:そんなに実感してないぞってのもあるし、季語っていうものがコピー過ぎるというか、季語が自分の言いたい桜ではない桜を引きずり出しているから、かな。

柳元:うん。

丸田:前の連作であえて季語ほとんど入れないやつ作ったんだけど(「the fifth season’s texture」)。青本瑞季さんの連作(note「花の諸相/擬く・ではない・象る」)も見かけましたが、季語を外されるとそれはそれの難しさがあるから、そのラインがちょっと難しいなっていうとこですね今は。

柳元:青本さんの連作面白かったな (『俳句』2020年九月号「窃盗辞たち」) 。季語となる代替物を吉増剛造とかから取ってきてるわけじゃないですか。力のある言葉であれば、季語の代替になるっていうのは、季語を使ってないといえば使ってないけど、もう少し広い意味でいえば結局季語を使ってるのと何ら変わらない気はするよね。でも、だからこそのむなしさというか、そういうものにアクセスはしそう。

平野:言葉を消費してる感じになるよね。季語を消費してる気持ちになる。

柳元:消費に向き合うというか、消費していくことによって、むしろそれしか道がないみたいな誠実さは1つあるわけじゃないですか。言葉を使い捨てていくことでしか今のこのものを描けない空間、表象できないっていうのは、確かにあると思うから、それは確かにそうかもしれない。でもやっぱり、じゃあずっとこれやるしかないんですかって感じだよね。その苦しさはあるよね。青本さんの技術の問題でなく、そもそもの方法論が抱え込むものとして。

吉川君はどうですか、これまでの話を聞いて。

吉川:私は特に付け足すことがないからずっと聞いてただけで、言ってることは凄く分かる。皆がさっき話してたようなレベルではなくても同じようなことを感じる時はあるし。ただ、自分は俳句に対する気持ちが緩いから、自分が俳句を延命させるだけだしそういう遊びをしてるだけでしかないってことを自分は楽しめてしまうし、『水界園丁』に柳元が感じたようなキツさを感じることもなくて。長期的な目線が欠けてるというのはあるだろうけど、延命するだけの俳句を心の底からダメだとは思えないし、どちらかというと良さを感じる部分もある。俳句を生かそうという気力みたいなのはないし。

丸田:まぁそういうタイプもいるよね。

柳元:でも正面切って、俳句を生かします!っていうのは揶揄される時代になってるわけじゃん。ぼくが自意識過剰なだけかもしれませんけど。

吉川:まぁ、確かに。

柳元:一番ズルいのが、吉川みたいに、まぁ緩い気持ちで俳句を続けているにも関わらず俳句を生かそうしています、っていうのが偽善、ではないけどズルい感じがする。吉川はそれに意識的だけど、そうじゃない場合がしんどい。

丸田:中途半端だよね。

柳元:また関係のない話をすると、コロナ前に東京都現代美術館見に行ったんですけど、その時はコピーと現代アートみたいなテーマで。これまでの広告とかを野外でコピー機に入れて、出て来るとコピー用紙にコラージュされるみたいな。そこで残響を聞くことがモチーフの展示があって。その残響っていうのになんとなく『水界園丁』を思いましたね。なんか『水界園丁』をだしにして、自分(たち)の不安を語るみたいになってしまいましたが。

一同:(笑)

柳元:ではこのあたりでお開きにしましょうか。ありがとうございました。

(2020年8月27日、Zoomにて)

『俳句』6月号(角川文化振興財団、2020年)の作品をもとに、前回(5月号)同様、勝手に座談会を行う企画です。 事前に一人三作品良いと思ったものを選んでおき、それに基づいて行います。 そして、今回はゲストとして「群青」所属の岩田奎さんをお招きして、平野、丸田、柳元、吉川との五人で話しました。

(2020年6月21日にZoom上で行った会話を文字に起こしたものとなります。 )

〈選の結果〉

鎌田俊「出汁」 平野・丸田・柳元・吉川

小澤實「花屑」 柳元・岩田

千葉皓史「石神井・上井草」平野・吉川

野口る理「処世」 丸田・吉川

福田若之「うたわない」柳元・丸田

茨木和生「蝮」 岩田

亀井雉子男「椿垣」 岩田

橋本小たか「ちりとり」平野

柳元:〈風光る開けつ放しの金物屋〉が一句目で非常に手堅いですよね。金物屋で売っているものの描写から始まって、だんだんと鯛を捌いたり鰆を捌いたりする。どれもそつなくまとまっていますよね。あとは〈初花やそぎ切りにして鯛の柵〉も好きだったな。〈出汁とりし昆布の疲れ春の月〉、昆布の疲れも良い。〈三徳包丁鰆の皮を嫌ひをる〉、嫌ひをるの動詞の充て方も擬人化まではいかないけれど、そのラインがちょうど良い感じだったかなと。「椿油」の語も好きだった。最後の〈俎板の傷の錯綜卒業期〉の「傷の錯綜」はなかなか言えない。「卒業期」が季語としてどこまで効いているのかはちょっと測り兼ねたかな。変に卒業の、卒業してひとびとがいろんな道を歩んでいく方向づけと合わさらない方がいい気がします。読み筋としては卒業のころのやや日が温かくなってきたけれども、まだ寒い日も続く感じと俎板の感じで読むのが良いのかなと思いましたが。そんなにカロリーがかかるタイプの連作ではないと思うけれど、非常に読んでいてよかったなという感じだった。

平野:好きな句はほとんど同じで、品がよいというか、綺麗に収まっている連作だと思いました。対象との距離の取り方が上手な句が多かったです。途中で〈春分の出刃をゆるして鯛の尻〉とか〈花の夜やまたも噛み当て鯛うろこ〉など、おかしみのある方向に移行していったのは、この手堅い雰囲気のなかで力があるなと。

岩田:小澤實「花屑」と最後まで迷って取らなかったんです。わりと前半部の三句の並びとかも良いと思いますし……かなりテーマ性をもって編まれている作品だっただけに、中盤・後半で食傷してしまったかなという感があって、わりと花冷え的な金属質な物や魚の光り物的な情感に合った季語をいろいろ斡旋しているんだけど、そのパターンが〈花の夜や〉〈初花や〉〈花冷えや鯛の血合ひを濯ぎ出し〉と三つもあるのはどうかな、と気になってしまいました。それはテーマ性という以上仕方ないのですが、色々な飛び具合があってもよかったですよね。厨の外に出ても良かったのではないでしょうか。ゆるして、とか、嫌ひをる、あたりの動詞も余り好みではなかった。

柳元:僕もこういう擬人法の動詞の書き方はあまり好みではないですが、文体としてはアリかなぁ。ものによりますね。

吉川:書きぶりが同じトーンで安定しているのにプラスして、季語のつけ筋とか素材の面で安定しているのが連作として読みやすい部分で、私は十二句くらいなら食傷せず、好意的に取れました。好きな句は被っていて、食傷せずに読めたという点で、平野くんが言っていた、おかしみのある句とかが混じっているというのは、緩急としては良かったのかなと思いました。〈出汁とりし〉と〈花の夜や〉みたいに季語のニュアンスもつけ筋も似通っている節はあるんだけど、句の方向性がちょっと違うことで、あまり引っかかりなく読めたので、そういうところは巧みに思いました。

丸田:ほとんど同じなんですけど、個人的に最後の句の〈俎板の〉が好きで惹かれました。確かに卒業っていうラインで回収してしまうのは、この連作的にはどうかなとは思いました。岩田くんが言うように、花とのつけ方がワンパターン気味で飽きっぽくなる感じはありますね。ただ、この企画での自分の読み方的に、角川『俳句』全体で見て、他の連作と比べて読んでたりするので、他と比較したときには圧倒的に読みやすかったなあと思いました。あと自分なら包丁と魚系が伝わるちょうど良い題名をつけると思うんですけど、この感じで「出汁」にするのが自分の感覚とはちょっと違ってて面白くて、愛着みたいなのも湧いて取りました。

柳元:この前の時も一番点が集まったのは、十二句くらいで、やや伝統っぽい句づくり、安定した書きぶりの作品だったよね。余り良くない気がする(笑)。

岩田:○と×がいっぱいついた感じですね。まあでも○はやっぱり面白いので、最終的に取ったという……面白い句の絶対数みたいな基準だと、さっきの十二句(*鎌田「出汁」など)と迷って五十句を取るのは、なかなかちょっとフラットな話ではないんですけど。やっぱり野趣みたいのは、言葉の野趣というはよく分かるなと思った一方、アクは感じるし、句自体が面白いかどうかはよく分からないというのと、好き嫌いの話になっちゃうんですけど、という感じですね。下五のだめ押しの話がよくされるんですけど、これに対して僕はフラットで、面白い句は面白いし、面白くない句は面白くないし、という感じでどっちの句も今回あったと思います。〈蜷のみちすこし伸びたり蜷すすみ〉とか〈目刺の腹しろがねなるや曇らしむ〉とかはそれが成功している方向性なのかなとは思いますけど。ほかはあんまりちょっと、僕は乗れなかったところもあります。あと遠足の一連で一句も乗れなかったのが、最後まで迷わせてしまったかなという感じです。

柳元:ぼくは「澤」に所属しているので、この中だと一番小澤先生の句に親しんでいると思いますが、小澤先生の句の感じがすごくしました。5月号の正木ゆう子さんの句づくりの感じとはある意味で正反対だと思います。つまり、正木ゆう子さんは安定したトーンで五十句書いていて、取れない句がない。最大公約数的なところを担保しながら書いている感じがあったのですが、小澤先生の句の感じは最大公約数に投げこんでる感じがしないんです。だから岩田くんが言うような、○×がたくさん付く感じは僕もよく分かります。なんなら「澤」の中にいる人間ですら○×が付くというか……。

よく言われますけど、下五のだめ押しに関してはどうでしたか?「澤」にいるからその感覚がバグり始めている感じがありまして……下六に感じ入ってしまうみたいなところがあるというか。

平野:〈落椿ほぼ天向くや横倒しも〉あれやっぱり下六なんだな……どうして下六なんだろうって思って。

柳元:ひとつの文体なんだよなぁ、小澤先生の。不用意に余ってしまったとかではなくて、選択した結果の下六なんだよね、きっと。〈木の芽谷カレーの肉の脂身がち〉とか、そういう下六のフックの作り方は小澤先生の文体なんだよね。善悪とかじゃないというか。〈横倒しも〉、〈脂身がち〉も、文体としてある気がする。それって肉声というか声質みたいなものというか。だからもちろん一句一句見ていって、良い下六、悪い下六っていうことも大事だと思うんだけど、その一方で、小澤先生という作家の書き方として、こういう作家性があるんだという話の中で回収されていくべきなんじゃないかな、とかは思ったりしますね。俳句史の特異点という言い方も変だけど、小澤先生って、師系的な理解を拒む作家じゃないですか。現在の文体は湘子から来る「鷹」のそれじゃない。あれは何処から来てるんだろう。「鷹」の文体って、俳句のスタンダートと結構近いというか、角川俳句的な在り様とも親和性が高いというか。「鷹」もやや最大公約数に投げこむタイプの句作りをすると思うんだけど。

岩田:上手くかつ平明、ですよね。

柳元:ありがとう、ナイスフォローですね(笑)。まあ、俳句と最大公約数というのは親和性が強いと思いんですよね。なぜなら季語というのが最大公約数ですから。だからこそ、伝統の句作りで大御所のポジションにいながら、最大公約数に投げこまない小澤先生、いいなと思うんですよね。昭和三十年世代生まれの人たち、岸本さんとか小川軽舟もそうだけど、最大公約数に睨みをきかしながら作るのがうまいじゃないですか。でも小澤先生はあんま最大公約数を意識していない感じが僕はいいなと……無論それは最大公約数を経てきたゆえの余裕なのだと思いますが。自分の先生なので饒舌になってしまいました。お取りになってないほか三人はどうでしょう。

平野:取らなかった理由はないですね。他の人たちが取るだろうという予想もあったので。

丸田:僕も普通に○×が付いて、総得点的に負けたという感じですね。〈横倒しも〉はかなり引っかかって、自分はわりと下六、上六好きでOKなタイプですけど、〈横倒しも〉だけは厭な六音だなと思って、引っかかりましたね。

柳元:厭なのはなぜですか? (笑)

丸田:なんか、なんか厭で……なんなんだろうな、〈脂みがち〉の句の方はどうしても言いたかった感じがあるんだけど、〈横倒しも〉は優しいけど悪意がある感じがして。言いたいという気持ちは分かるけど、自分だったら推敲に回すと思うから、このまんまで行くぞと決めたところにちょっと厭らしさみたいなものを感じましたね、うまく説明できないんですが。もちろん、このままで行くぞ! っていう決意がそのまま作者としての個性だというのは分かってはいるんですけど。

柳元:なるほどなあ、〈横倒しも〉の句はね……うーん難しいな。澤調の弱みは、中七まで言ったときに下五がある種パターン化されるというか、中七で切ったあとに寄ってもう一度別角度から描写するという構造が見えるというか、そのパターンで意外性がないかたちのまま下五に乗っちゃうと、ウーンなるほどなぁという感じになる。予定調和というか……。内容の意外性が実はあまりないところに対して、型が大仰というか、過剰な型みたいなのを感じるのでしょうか。

岩田:部外者的な意見としては「や」ってもともとは強い切断じゃないですか。もともと強い切断という文脈があったところに、同じ対象を別の角度から捉えたからキュビズム的で面白いと言うのが澤調の強みなのであって、だけどそれを同じ角度からまた同じものを捉え直してしまうと、「や」の効果自体が俳句全体のなかで逓減して、ある種言い方を変えれば「悪貨が良貨を駆逐」しちゃうのかなと。効果的なのは良い、効果的でないのは悪いと言えばいい話なのかなと僕は思っているというのと、倒置の作用ってあるじゃないですか。〈うすらひに猫ねむるなり薄目開け〉とか、あるいは〈はろかなる灯の滲むなり芹噛めば〉という句も別に倒置自体がおもしろいわけじゃなくって。じゃあ倒置を元に戻したときに内容が面白いかというと、それもどうなんだろうという話になってきちゃう。抵抗感の正体はこの二つかなと僕はおもいます。プレーンな内容にしたときに面白いかどうかと、結局同じ角度から捉えた物に「や」を導入してきてないか。そうじゃなければ僕は面白いと思いますし。

吉川:澤調への素朴な感想として、切れた後もさらに描写に踏み込む構成、ギアの変化があることで句の中に分かりやすい加速があるというか、キャッチーさがあるのかなと私は勝手に思っています。句の中で明確に心が動いた点があるんだなっていうのがよく伝わってくる文体だなと思っています。

柳元:確かにそうだね、澤調自体が気づきの「けり」みたいな(笑)。

岩田:面白いですね。

吉川:私が読者として澤調の句を読む時に、いい句だなぁとすぐに飛びついても、それは文体のキャッチ―さに目くらましされているのでは、と立ちどまってしまう時があります。

岩田:小澤さんだけだったら全然良いと思います。それがミーム化してしまうところに、悪意も入りこみやすいという感じなんじゃないですかね。

柳元:一人の作家の文体としての価値はめちゃくちゃあると思うんですけどね。ただそれをパターンとすること、結社の中で主宰の文体に寄ってくるみたいなのは、主宰が選をするという構造があるという以上起こりうることだと思いますけど、やはり避けたいですよね。自戒も込めてですが。

平野:第一句集の『郊外』を出して、その”郊外”をまだ続けているんだなと思って、書き方がアップデートされている感じはなかったので、最初はちょっと批判的に読んだんですけれど。千葉皓史はこれでいいのかな。平成の初期の郊外とは違って、ネット社会で郊外が変わっているのに、もしも時代に敏感な作家であろうとするなら、書き方が変わっていて当然のところが、そこまで変化していない。〈少年の問ひ昂ぶりぬ木の芽道〉とか〈幼くてめいめい遊ぶ梅白し〉とか。〈善福寺池に映りて下萌ゆる〉は歴史性の薄くて、どの寺でも大丈夫そうな感じはいかにも郊外だし……でも、そういう懐かしさみたいなところで書いているなら、ありなのかなと思いました。

柳元:一句目が〈待春の郊外電車通ふなり〉だし、そうだよね、よく分かる気がする。句自体で言えば僕もそんなに嫌いじゃない。〈雷鳴のありしと思ふ蓬かな〉は好きだったな。

岩田:これいいですよね。

柳元:〈青空の働く辛夷咲きにけり〉は「働く」が不思議な投げこまれ方をしている。確かに平成の郊外の精神をひとりで延長している、という指摘にはいろいろ思うところがありますね。

吉川:今のを聞いて納得してしまって。つまみ食いの千葉皓史イメージ像しかないんだけど納得しました。一句単位で好きな句があったのと、〈馬小屋に馬の納まる日永かな〉や〈校庭を通す農道うまごやし〉とか、ノスタルジーの対象になりやすいものを、ノスタルジー味がなく描かれている感じが面白いなあと私は思って取りました。

岩田:候補ではありました。〈赤松の林の傾ぐ桜かな〉は結構いいかなと思いました。ちょっと一箇、〈金星の生まれたてなるキャベツ畑〉は、大峯あきらに〈金星の生まれたてなるとんどかな〉(『宇宙塵』、2001)があるので、それは指摘されるべきじゃないかなと思いました。

吉川:野口る理さんの魅力を上手く言えるかと言われれば言えないんですけど、好きだった句から言うと〈サイダーこぼす見開きいつぱいの砂丘〉、〈水無月の紙を透かせるカレーパン〉、〈夏至はもうレインコートのまま眠る〉とかが好きでした。野口る理さんの句には「記憶」であるとか、ウェイトの重い単語が出てくるんだけど、そのウェイトの重い単語に振り回されるんではなくて、自分でウェイトの重い単語を振り回す。一句単位で見て完成度が高いと言う話はうまく理解できていないので、解像度の高い話は出来ないんですけど、作風が好きというのがどうしてもあるなと思いました。私が思っている野口る理さんのそういう力が十句通して見れたかなと思いました。

柳元:僕は〈紫陽花や多分で終はる話して〉みたいな句があると非常に迷うというか。こういう句を書かないことが非常に大事なんじゃないかなと思うというか……それこそ松本京子の『檸檬の街』の、俳句における俵万智みたいな形で言われていた女性口語俳句みたいな方の残滓を感じるというか。そう言う方向に行かない方が野口る理さんはいいんだろうなという感じがします。吉川の言い方を借りれば、「振り回し」きってほしい。一つ一つを見ると良い句はあると思うんだけど〈夏至はもう〉みたいな句は余り好きじゃない。〈紫陽花や〉や〈夏至はもう〉があることが非常に取りにくくされてるなあとおもいながら、僕は選から外したんですが。

丸田:僕も柳元くんと同意見ではあります。〈夏至はもう〉とか〈紫陽花や〉の句とかはあんま好きではなくて、で、こういうのを書かないのが大事っていう意見も確かに分かるといえば分かる。でも、それで消していってめちゃくちゃ良い連作が出来上がったとしても、それは野口る理さんらしさではない気がしていて。

柳元:確かにねえ。

丸田:題名に「処世」を持ってくるところも含めて、主体の明るさとか、吉川が「単語を振り回す」って言っていたけど、主体の腕白な感じが大事どころである気はするので、愛嬌としてこういう句たちがあるのは許されるかなと思います。ただそれが嫌いという人は同じくらい居るかもしれないなとは想像がつきます。そんな良い句がたくさんあるわけではないような気はしていて、〈手を洗ふ泡に驟雨の記憶かな〉とかはかなり強引で、「驟雨の記憶」っていう語がやや浮ついた、そんなにな句かなと思います。個人的には最後の〈処世とは鈍らせること金魚は金〉が好きで、「鈍らせること」はそんなに新しくはない表現だけど「金魚は金」の言い方が良くて、他の人だったら「金魚の金」とかもっと違う落とし方をすると思って。こういう主体の感じも含めて言い方が納得というか、この人ならこういう言い方をするよねと。その主体と気持ちが合ったという感じがして、読んでいて作品として面白いなと思い取りました。

柳元:一句一句から立ち上がる作中主体というか、作者像みたいなものに回収されていって立ち上がる主体の明るさみたいなものに、どちらかというと野口る理さんらしさがあるという理解で大丈夫ですかね?

丸田:はい。他の人の作品を読んでいてもあまりそんな気持ちにはならなかったので、「処世」に関しては歩いて喋っている人がなんとなく見えた、そういう在り方もありかなと思って。

平野:うーん。「金魚は金」ではないじゃないですか。そこの一種のずらしと言うか、処世の出来る人が書けるんだろうなと思いました。鈍らせることはものを書く人なら、まあやってはいけないことで、それを一面ではしつつもそういう自分のあり方を相対化している。処世とは「金魚は金」と感覚を鈍らせて信じ込むことだ、みたいなおどけ方はそれ自体が処世的だなというか。それで騙してやっていけるのはちゃんと器用な大人だなというか。もっと不器用に歯を食いしばって、対峙するような姿勢の方が僕は好きですね。

丸田︰たしかに、それ自体が処世的というのはそうですね。僕的には、自分の感覚を鈍らせてというよりは、開き直った印象を受けていましたが。

岩田:ライトヴァースの同時代の人の中で、認知体系が子どもみたいだということが結構言われてきた気がして、世界に対する価値判断のなさというか、〈バルコンにて虫の中身は黄色かな〉みたいな無邪気な感じが特徴だった人かなと思うんですよ。柳元さんのこういうのを書かない方がいいんじゃないかという意見は基本的に諸手を挙げて、とはいかずとも片手半くらいには賛成しますし……まあ、どっちの議論もよく分かりますけどね。あと季節的に、霧の句が紛れこんでいたのはどういう意図なんだろうというのは気になりましたね。ライトヴァースが書かれた時に身構えがちな嫌味みたいのはないですよね、というのは特長だなと思いました。

柳元:意外と考えてる時があるよね、変な言い方だけど。純粋無垢ではないときが突然。世界に対するうたがいのなさというか、そう言うような眼差しからはこぼれ落ちるような何かを意外と書いていらっしゃるような気もするというか。ミニエッセイでもサルトルのアンガージュとかの話をしてますけど、失礼な言い方だけどこういう方向にも行くんだというか。

丸田:まあ句から立ち上がる作家像と実際は往々にして違うものだし、純粋無垢だなんて思われてたのも困るかと思いますけれども。無邪気さイメージが先行しやすい句集・作家であるということですよね。

吉川:聞いてて〈紫陽花や〉とみんなが同じラインで〈夏至はもう〉を話しているのを聞いて確かにそうだなと思いました。

柳元:うむ。

吉川:〈夏の蝶ならば瞬き縫へ進め〉の「瞬き縫へ」は言えるんだけど、「進め」まで言えるとことかを好きだなと思ってしまう。

柳元:振り回していくという話の中では、その句が確かに一番吉川的な野口る理の受容には合っている気がするね。

吉川:ちょっとかなり雑なことを言っているので後で考え直します。

柳元:地味に〈新聞を破る強さに草を引く〉が上手いと思いました。

一同:確かに。

柳元:やっぱ福田若之さんってこう見ると凄く密度があって書いているなという感じがしました。野口る理の口語の感じと福田若之の口語の感じは全然違うというか。一句一句というよりは、句が立ち上げる主体の方にも価値があるというか、句というよりは句の中に登場する作中主体や句を書いている作者というところまでみることによって良さがより現れるタイプの書き手というか。口語が肉声に繋がっていくことを大事にしている、その時に今自分が書くことと口語の価値が直結している。口語の原理主義というか、口語って常にそう言うことを言われながら文語に対抗するものとして持ってこられていたと思うけど、それをちゃんとやっているところで若さんは面白いなあと思います。

〈安酒さばたんきゅーとは亀が鳴く〉は面白かった。〈う、かえるはうたはうたわないうたはねうたはないの〉の「う、」とかは、最近崎原風子を読む機会があったんだけど、その辺の受容とかもひょっとしたらあるのかな。それとまた違う形で同時代的に横軸で書いている感じがあるんだけど、その裏には縦軸もしっかりある。けど、それをあまり見せないというか。今は縦軸見せる作家がいるじゃないですか、例えば安里さんとか、生駒さんとか、僕が好きなタイプの若手とはまた書き方がちがうというか。好きな句は〈安酒さ〉〈春の風邪愛をも越えてくすぐりあう〉もコロナの時局をみた感じの句だけど嫌いじゃないかな。〈たそがれが来る東から花の鵜へ〉、〈はこべらだ過ごしても過ごしても夜〉とかも良かった。〈未来なんて笑い飛ばして春の雪〉などはかなり意図的に下手な句を書いていると思うけど、でも無い方が良かったとも思う。

岩田:〈う、かえるは〉、おもしろいですよね。旧かなと新かなの違いもハックしていますし。前半は新かな、後半は旧仮名として読めば全く同じ意味になるし。『自生地』にも〈泉少しどもる少し話したいんだと言う〉がありましたけど、そういう口語性のだぶつきみたいなことにわりと関心があるのかな。〈未来なんて〉、こういうのが入っていると全体が一周回ってないものとして読まれてしまう危険性があるなあと思って。やっぱり一周回らないところでとどまらせちゃう句があると、(あまり良い言い方じゃないですけど)損をしちゃうかなと思ったので、これを入れることには否定的です。

柳元:そうだよね。ただ、それも分かるけど、泥臭さみたいなモノは若さんの書き手としての特質な気もしていて、それがこの句で出るかと言えば損の方が大きい気がするけど、一概に言えないというか無い方が良いとはおもう……二転三転しますけど。

丸田:僕は〈未来なんて〉、〈ぶらんこでうんこのことを考える〉のラインはあんまり好きじゃなくて。それは『自生地』の時から思ってたことなんですけど。柳元くんは泥臭さとと言っているけど、こういうのを言っちゃいたい自分、を書いてしまうというのもその人の良さだと思うんですけど、自分的にはそれが抑制された〈驚いて川原に何と思えば雉〉、〈たそがれが〉とかのどちらかといえばフラットな、口語のリズムと修辞にこだわられた方の作品が好きで。なので〈安酒さ〉とか〈ぶらんこで〉とかは好きじゃなくて。〈う、かえるは〉みたいなのが十句集まっていれば、おーとなるけれど、急に単発で入ってくると読みが難しくなるというか、急に連作が変な感じになっちゃうなという感じがしますね。他の人に比べて圧倒的に個性をもって書いているので好印象なのと、かなり好きな二句があったから取ったけど、内心、若之さんにはもっと良い句を期待していたところはあります。「うたわない」という題名から強い意図を感じて、結局歌っちゃってるみたいなところの面白さが今回あると思うので、やってることは分かりつつ、そこは個人的にそこまで乗れなかったですね。

平野:自分が口語をあんまり読み慣れていないというのもあるけど、どういう価値判断で口語を読んでいけば良いのか分らないんだよね。

丸田:それで言うと今の文語もそうだと思うけどなあ。僕からすると。

柳元:文語はある程度パターンで判断が付くというか、ある程度伝統の枠組みの中で書こうとする場合、パターンへのあらがいの中で句の良さが立ち上がる瞬間があるけど。口語は既存のパターンの中でどうこうというより、もっとナマな感じで価値判断をしている気がするなぁ。

丸田:今は口語で冒険する人が何故か少ないからあれだけど、口語で良い句を作る人がいっぱい出てきたらこういうのはつまらない、という人が出てくると思う。先進的だからっていうのがある気はするな。

吉川:こういうの、とは十句の中のどのラインなの?

丸田:まあ、全体的にじゃない。文語は逃げてるというか……口語はさびが早い気がしてて。新しさで見て〈う、かえるは〉とかは良いと思うけどこういうのもすぐ錆びちゃうんだろうなという気はします。今にも錆びつこうとしている発話を捉えるという句の特性は分かっていますが。〈未来なんて〉とかはずっと起きる感じがして、それを口語の良さとして作っているのは若干ミスマッチな気がしました。いかに古びないようにしながら、一回性みたいな顔をするかが(良くも悪くも)俳句だなと思っていて、現時点の口語だとその古びなさをどうこなしていくかが難所になると思ってはいるので、こういう句群も分からなくはないんですけどね。

柳元:〈未来なんて〉は確かに普遍なとこを言い止めようとしているけど、それは口語だとめちゃくちゃ面白くないんだなというのは不思議な感じがするね。即時性とか……むしろさびの早いことの方を特質にして書いていったほうが口語としては、僕としては実りがあるのかなという感じがするなあ。

丸田:そこが福田若之さんの得意とする、どんどん作っていくぞという感じなのかなと思っていたので。

柳元:〈驚いて〉、〈たそがれが〉とかは強度をレトリックで補強してるじゃないですか、そういうのは口語のひとつの在り様としては分るというか。レトリックは普遍という言い方も変だけど、言葉のひねりとかで、もちろん時代ごとにある程度、価値は変わるのでなんとも言い難いけど、パッと読み下せない感じとかの、そういうものに対するフック感は普遍だと思うので、そういう方で口語を担保するのはわかるな。けど、そうじゃない口語の良さはあってもいいのかなという気がするなあ。若さんの場合特に。

丸田:もちろん、それはそうだね。

柳元:宮崎莉々香さんが書いてたときに思っていたのはそう言うことで、レトリックが充実してるという句を書くタイプじゃなかったけど、りりかさんが書く句の価値は、レトリックとか普遍とかそういうことじゃないものだった気がする。

岩田:〈七分袖素早い景色だが残る〉とかですかね。

丸田:確かにね。文語口語という捉え方自体がナンセンスだと思っているけど、角川俳句でまあこれだけ口語が少ないのを見ると、引きつづきその効果を積極的に考えていきたいなという気になりますね。

岩田:鎌田俊「出汁」で食傷とか言っておいて何だという話なんですけれども。でもこれは面白く読めて、〈変な蛇庭這ひゐると蝮差す〉、〈蝮見て来たる夜はよく眠りけり〉とかは普通に単体として立つ句かもしれないなあと。あと〈馬肉置きゐたり蝮を誘はんと〉とかも良いですかね。

要は凄い薄められているんですよね。本来五句連作くらいでいい内容が薄められたことによって、なにかが引き延ばされて変なモノが露出しているという感じで、〈渡り蝮かたまりて村移りゆく〉あたりから蝮が増殖する。一匹の蝮じゃなくなるんですよね。一匹の蝮であるというアリバイを捨てて、赤黄男の「蝶はまさに〈蝶〉であるが、〈その蝶〉ではない」みたいな。〈その蝮〉であることから発して、〈蝮〉へと転化していく瞬間みたいな、季語として遊び出す感じが面白くて。何回も蝮は死ぬし。ゾンビみたいな一つの現象になっているわけですよね。その季語が蝮であることにもちゃんと意味があって、脅威が無毒化されている、まさに牙を抜かれていることによって、安心してへらへら笑って季語として受容することが出来る、だから眼前の毒蝮ではなくなって安心できているみたいなところがあるのかなと思って。そういう意味でふざけた感じがして僕は良いかなと。かつ前書きで「平群に移り住みし時、妻は」ということで、奈良の実際の蝮から発生しているというエクスキューズを付けていることによって、現実性にも立脚している変な魅力があって……もはや句の平均値的な話ではなくて、全体の構造として面白かったですね。

柳元:なるほど、そう言われるとそう読める感じがするね。普通のリアリズムではないよね。マジックリアリズム的な切り替わりがあるところは確かにあって、それは岩田くんに言われないと気付かなかったな。初読としては連作の流れというよりは一句一句で見た時に、どうしても立ってない句の多さというか、引き延ばされた薄さに乗り切れずというところがあった。そこでスルーしてしまったというのは読みが浅かったな。もう少し時間をかけて読んだときに何かを読めたなあとは非常に思いましたね。簡単に書いてしまった句はどうしても嫌だなあと思って。〈湖に死にたる不幸蝮浮く〉とかは明らかにそうなんだよね、その辺に乗れなくて……。

丸田:まあ、これに一票入れられる岩田くんのその感じが良いなと思いました(笑)。あえて薄められているなとは思ったし、二十一句もらってこれを書けるのは面白いなと思ったんですけど、なんていうか、新聞を久々に開いたら面白い四コマ漫画があったみたいな、さくっと読めて面白いけど、あんま記憶に残る事もなくって感じで、自分は一票入れるほどではなかったかなという感じではあるんですけど。岩田くんの牙を抜かれて、というのはいい指摘だなと思いました。

柳元:茨木和生のこの作品は岩田くんというかなり良い読者を得たでしょう。なかなか連作として書くとき、連作の完成度を上げる方に考えがちだけど、連作そのものの枠組みを使って、連作を書いていく方向性は確かに十分にあるなあと思いましたね。

岩田:云うなれば「平句マジックリアリズム」みたいなことが確かに可能性としてはあるのかなと思って取った感じですね。

柳元:角川俳句賞とか、あるいは他の連作の賞がそういう読みを今、どこまで出来るのかなぁ。新人発掘が目的になっていくと一句単位の強さにどうしても目が行きがちだし。今回の「帚」の四人がそうであったように。こういう連作を書いて、それこそ岩田くんみたいな形で読んでくれる人が居る場があるといいいよね。ジャーナリズムを回していく事は必要だなぁ。

岩田:茨木和生みたいに語りたいわけではなく、語らずとも良い句は良いよねという話なので……。最初の句〈鶏の駆け出してきし椿垣〉とか〈満開の桜一本雑木山〉と隣の〈種牛の角の切られて山笑ふ〉辺りが結構良いかなあと。通俗的な「山笑ふ」のつき方でもありながら、かなり暴力的で、血も滲んで痛々しい風景なので、角をワイヤーとかで伐ったりしてということを踏まえると、「山笑ふ」も怪物とか怪人の笑みみたいな感じにも見えますし、シニカルで良い句だなと思いました。〈神殿に抱へて来たり桜鯛〉もわりと良いかなと思って取りました。宗教関連は、ちゃんと世俗的な空間に接している句は面白かったんですけど〈磯遊び竜宮橋を渡りけり〉あるいは〈落武者の墓にふぶける山桜〉とかは面白くないなという感じです。確かな生活感があって面白かったです。末尾のコロナ詠二句については特にコメントはないかな、という感じで、これはいらなかったなと思います。

平野:同じく末尾の二句(*〈磯遊び〉、〈落武者の〉)で推せなかった感じですね。

柳元:岩田くんが挙げてくれた句も結構好きで、予選には入れていたものの、ただ最後の二句で作品として推せるかとなると。普通に〈鶏の駆け出してきし椿垣〉は良いと思う、凄い好きです。

吉川:自分も予選で取っていて。指摘としては、宗教、いわゆる自分のように信仰のない地方都市の生活感ではなく、宗教と交わりつつの生活感がある句は、私には珍しく新鮮に読めました。

柳元:この句に限らず、今回の角川俳句は宗教感あったよね。確かに亀井雉子男さんの句は、まあ句の単体として良いよねという話をしたほうが実りのあるタイプの連作ですね。

平野:モノの雰囲気。〈鶏ののぞきこみたる蝌蚪の水〉だと鶏と蝌蚪の水が現実的なモノとして使われていて、両方のポテンシャルが調和されていたりする。〈チューリップ新聞束と並びたる〉は二つのモノが浮び上がってくるというか、並列されることによって手ざわりがある感じですね。まあ「秋草」の人と言うことで、自分の思う爽波ってこんな感じだなあって。そこの面白さがありました。

柳元:わかるよ、僕も爽波感じるな。〈鶏の〉に関していえば、岸本尚毅の句を小川軽舟が評して、季重なりで互いの季節感を打ち消し合い、ものそのものが現れるって指摘がありましたけど、その感じだね。動物二首を詠み込むと差し障りがある、まあ〈行春や鳥啼魚の目は泪〉みたいな俳諧的な焦点が複数あることがゆるされる形で書くなら別だけど、写生という焦点が一つに定められることが求められる読み口を採用したときに、どうしても「蝌蚪の水」と「鶏」とはお互い食い合う形になる。それを逆手に取るという。小川軽舟の話とかを思い出しながら読むと面白いですね。〈田楽やまともに風のあたりたる〉はとぼけながらの巧さもある感じがします。〈チューリップ〉は本当に爽波な感じがする。

平野:素材もそんな感じ。チューリップと新聞紙の人事と。

岩田:僕も結構気になりました。波多野爽波–山口昭男ラインで言うと、本来取り合わせにしばしばどきっとするところがあるのが「青」の特性だと思うんですよね。山口昭男先生はもうちょっと爽波のアグレッシブさを嫋やかにまとめた〈空海の真白き肌葦の角〉とかそういった方向性ですけど。今回、そういう意味で取り合わせにどきっとはしなかった。良くも悪くも調和的だったなって。最後の句だけは調和が計算されていなかったので、即物的だなと思ったんですけど、どきっとはしなかったのでいただきはしなかった。〈花冷の手ゆび消毒液に浸け〉とかは、これくらいの距離感で時事を詠むのは好きかなと思いました。

平野:うん、モノとモノ自体はそこまで離れていないよね。

柳元:爽波ラインといえど、爽波はどきっとするというよりは実直にモノを書くタイプだったと思うし、山口昭男さんは爽波というか裕明タイプで、取り合わせのラインをとっているんじゃないかな。ある種直系のお師匠さんに先祖返りをする形で、爽波のスタンスを意図的にとりこんでいるのかなあ。

岩田:どうなんですかね、結局虚子まで先祖返りしていますから。僕としては爽波こそどきっとする取り合わせの人だと思うんですけど。〈福笑鉄橋斜め前方に〉、〈鮨桶の中が真赤や揚雲雀〉とか、それを引き継いでいるのが初期の山口昭男さんの〈出汁昆布の箸をつるりと浮寝鳥〉、〈劇薬の茶色の瓶や浮氷〉とか……。

丸田:何も見ずにすらすらと……。よく覚えてますね……。

柳元:前回に続いてまた番外編という形で、どうですかね。とりあえず関さんから話をしましょうか。かなり時事にコミットした感じですね。結局、政権批判とかそれ自体が句の強度になることはそこそこ難しくて、イロモノ的な目で見がち。かつそういう時事との距離の取り方、句材としての扱い方って難しいなと思う。変に情緒を残そうとしたときに、どっちとも食われるし。季語も上手く働かなければ、時事も丸めこまれている。関さんの場合は非常にドライというか、情緒ゼロみたいな、無機質な手つきで言葉を組んでいく感じがあるけど。手法を知っているからかもしれないですけど、違和感なく読めたかなと思います。「AKIRA」とか「アマビヱ」とか、ツイッターでトレンドになっているものを上手く詠みこんでますね。〈光り立つアマビヱもがな春の海〉、アマビヱでこういう句を作れるのは凄いなと思うなぁ。改めてだけど、野口る理さんが関さんと同じように時事的な態度を取っていたのはなかなか面白かったね。

岩田:野口さんのあの文章と合わせて読むと面白いですよね。〈心臓巻き込む税の歯車落椿〉とか落椿が面白いなと思ったし、〈東京裂けゆくAKIRA悪疫春の夢〉は中七の音便が面白いなって。なんだろう、お家芸って感じですかね。もう僕らも変な話、めちゃくちゃ真面目には読まなくなってはいるかなとは思います。

柳元:やっていることを関悦史の文脈で見たとき、関悦史自身を更新しているよねという見方にはなかなかなれないのが。関さん自体が特異的というか、関さんしかやっていないことなのでそれはそれでいいのかなって。技術的な粗があるわけではなく、ほぼ完成形というか。この形以上の時事詠みたいなのはなかなかもう……悪口としてではなくお家芸と言える感じがするな。あとこれは岩田君に対して意地悪な物言いになりますけど仲寒蟬さんとかはどうですか? (笑)

岩田:若之さんも「群青」ですし、そんな意地悪じゃないですよ(笑)。そうですね、僕はよく見ているのでこれもお家芸だなって感じなんですけど。原始アニミズムみたいなことはよくされていますね。それをある種、茶化すことによって逆に人間の側に引きずりこむみたいなことをよくやっているかなと思います。〈粘膜のごとく氷室の石の壁〉とかは結構良いと思いました。

柳元:『巨石文明』の時の句を思い出しても、その時の印象となにかが変わると言えば変わらない気がする。わりと書いちゃう人なんだなと。含みを持たせると言うよりは書き切っている、〈いつ影と入れ替りしや夏の蝶〉とか余韻を残すような句作りではないというか。そういう意味では僕としては好きなタイプではあまりないけれど……。

丸田:今回、岩田くんに来ていただいたということで。

柳元:外部の視点という意味で岩田くんが来てくれた訳だけど、すごく遠い形で違和として入ってきたわけではなかったので、刺激になる点もたくさん合ったけど、同時代的なものを共有しているなと感じることが多かったですね。やっぱ同じ世代にいるからこそ、上の世代がどう見えるかみたいなものって、結社とかの文脈は違えども、似てきたりするんだなと思いました。まあ岩田くんのバランス感覚が優れていて僕らにアジャストしてくれてるということだとは思いますが。皮肉じゃなくて。

吉川:選が前回よりも今回は被りがちだったので、私たち四人が作る句が違うから、なんとなく全員違う価値観で俳句を書いてはいると思っていたけど、読みの価値観がどうしても似通っているところがあるとあらためて気付かされて面白かったです。

丸田:読みの価値観が似てるというよりは、面白い句が限られていてその中でどれを取るかという話だとは思うんですけど……。今月号はふつうに面白いなと思いました。関悦史さんのようにコロナウィルスを詠み始める人が一杯居て、まあまあそうなってくるよなあという感じがしました。時事詠って、難しいなと改めて。あと岩田くんの読みがビシッと決まって作品が読みやすくなることが何度も有ったので、自分もそうなるべく頑張らなきゃなと思いました。

平野:ほか三人が言いたいことを言ってくれたので、僕からは上に同じくという感じで。

岩田:ありがとうございました。良かったと思いません?(笑)

一同:(笑)

岩田:どの先生に付いているかでポジションが発生して、なんとなく意見が対立しているように見えますけど、実際は若手ってそんな対立している訳ではないし。そんなに分節化を引き継いであげなくてもよくないですか、という気持ちなんです。それで黙っているとどんどん大陸移動説みたいにじわじわ離れていくように見えてしまうので……今回も前回も、「帚」の方々は歴史性をかなり踏まえたお話をされていましたよね。若手でそういうのを意識しているのは特異だと思うんですよ、意外と。僕もそういうのはわりあい好きな方なので、他の方がゲストだったらそのあたりも差異として浮彫りになったりするのかなと思いました。

柳元:なるほど、ありがとうございました。じゃあそんな感じで今回は締めようと思います。

(2020/06/21 Zoomにて)

・ゲストプロフィール

岩田奎(いわた けい):1999年生。京都府生まれ。「群青」所属。

『俳句』5月号(角川文化振興財団 2020年)を肴に、勝手に若手で座談会をしようという企画です。事前に一人三作品良いと思ったものを選んでおき、それに基づいて平野、丸田、柳元、吉川の四人で話しました。なおこれは2020年5月24日にZoom上で行った会話を文字に起こしたものとなります。

〈選の結果〉

中田尚子「巣箱の底」柳元・吉川・丸田(3点)

正木ゆう子「草を踏む」柳元・吉川(2点)

能村研三「暮靄」丸田(1点)

福井隆子「春のスカーフ」平野(1点)

内海良太「野火」平野(1点)

染谷秀雄「春の草」柳元(1点)

山田閏子「武蔵野の空」丸田(1点)

吉田林檎「しろがね」平野(1点)

若杉朋哉「昼寝の子」吉川(1点)

柳元:まず点数が高かった順にやっていきましょう。中田尚子さんからですね。三人とっているわけですけど、伝統ぽい句づくりで季語もハマっていて単純に完成度が高いなという感じがしました。好きな句でいうと〈見えてゐて遠き一村桃の花〉〈平凡な木に春の鳥やつてくる〉とかも好きだった。

吉川:伝統の文脈にあるというのはその通りで、力んでいない良い句という感じですね、いい軽みというか。〈苗札の沓脱石に散らかりぬ〉とかいうどうでもいい些細なことも軽いテンションの文体で書かれていて、一読して通り過ぎてしまうかもしれないけど、この12句で見るとまとまりがあるというか。

丸田:そんな大好きというわけではないけど、他の人と比べて圧倒的に連作として読みやすかった。語の雰囲気とか表現が十数句揃ったときにバラバラじゃなくある程度統一されているという意味で読んでて楽だし。多分この句風の気取ってない素朴な感じもプラスされて、そうなんだろうと思う。さっき言ってた〈見えてゐて遠き一村桃の花〉〈平凡な木に春の鳥やつてくる〉とか〈昔から水切が下手あたたかし〉とか。12句として非常にまとまっているというか。

柳元:取りにくい句がなかった気がしますね。この句が入ってたらこの連作を推せないみたいな句がわりとなかった。

丸田:ていうか、連作として見た時にそれが結構大きいんだなと思いましたね。他の人の連作には目立って良くない句が多すぎて。

一同:辛辣(笑)

柳元:そういうもの言いがあるといい感じになると思う(笑)

丸田:僕はどんどん言っていきたい。

吉川:角川の『俳句』のような総合誌に載っている句って、連作として読むことが不適当な作りになっているものが多いよね。作品を集めましたよというか。

丸田:それはそうだね。これはまた後で触れようと思ってたんだけど、千々和恵美子さんの「ポンペイ」の一連は、本当に行ったんだという説得力があった。突出して良い句があったというわけでは無いんだけど。

柳元:せっかくだし千々和恵美子さんの「ポンペイ」の話にします? ぼくは海外詠としての出来はよかったと思うけど、言っちゃ悪いけど所詮海外詠というか。じゃあ有馬朗人がやったこととどう違うんですかというとそんなに更新されてないぞというか。高山れおなが「イスタンブール花鳥諷詠」とかやっていたけれど、そういう試みが有馬朗人的な海外詠を虚ろにするというか、内側から押し崩すようなアンチテーゼとしてやってるものなわけで。「ポンペイ」は既存の海外詠の枠組みとしては十分成立しているなと思いましたけど。〈浮彫の女神立夏の水飲み場〉とかは好きでした。型のバリエーションがある人だなという感じはします。

吉川:今までの有馬朗人的文脈の海外詠っていうのは海外の固有名詞に音数をとられるから大づかみになりがちだけれど、この句はそうじゃないという。

柳元:でも観光俳句の域を出ないみたいなところは考えたいところじゃないですか。櫂未知子の「オホーツク」って連作があったけど。あれもぼくとしては……。

丸田:いやこれは、柳元くんは北海道で育ってきたというのも加わって、怒るだろうなと思いました。

柳元:あはは、いやー(笑)。

丸田:〈アイヌ語を話したくなる名残雪〉とか。

吉川:この一句は決定的に駄目だったよね。作品以前の問題として。

柳元:倫理の問題だよね。観光俳句のひとつの正解として〈流氷や航跡すぐに閉じられて〉〈あをぞらの端にさげたる干鱈かな〉は「あ、観光したんですね」というか、それ以上でもそれ以下でもないような句だと思いますけれど。だからといって害はないですよね。でも〈アイヌ語を話したくなる名残雪〉は駄目だよね。簡単にアイヌみたいなものを表象する態度が。文化の盗用みたいな問題も現代はあるわけでしょう。

丸田:「名残雪」も良くない。暴力的なまでに忘れ去られようとしているアイヌに重ねて付けたんでしょうけど、そこの判断に時間がかかっていないように見える。ものすごく簡単に「名残」という言葉で拾ってる。悪意はないのかもしれないけど(あったらあったで困る)、これだと「話したくなる」が単純に「味方だよ」という素振りのようにしか見えない。「話したくなる」が、アイヌの方々や土地や歴史を鑑みての奥底から思う真の共感なんだとしたら、それが切に現れる様に書く深慮を、季語の選択に見たかったです。

柳元:そう。消えていくものに対する安易な共感というか。櫂さんの句集名の『カムイ』もさ、ぼくはそれなりに怒っていますよ。カムイはアイヌ語で「神」ですね。カムイとか言うならちゃんと北海道を書きなよと思うんだよな。これまでの北海道の俳人、例えば新興俳句弾圧事件で検挙されのち北海道に移住した細谷源二とか、「鶴」のち「壺」を創刊する斎藤玄とか、あるいは「寒雷」系の寺田京子とかがやってきた、土着的でヒリヒリするような仕事があるわけじゃん。それだけが正義なわけじゃないけれど、でもそれを知っておきながら『カムイ』とか付けちゃえるんだあというか。これまで北海道を表象しようとして風雪の中に倒れていった人を軽んじているというか。うーん。

柳元:正木ゆう子さんはぼくと吉川がとっているけれど、反応を見る感じだとみんな十分取っていい水準の連作だったという認識でよいでしょうか。

平野:いやあ、もちろんとれます。

一同:(笑)

柳元:ぼくは〈吾が見れば吾の痕跡初蝶に〉とか好きだった。

丸田:同じく。

柳元:これすごい良いよね。あと正木浩一さんの死の回想が挟まっているのも連作として分厚くなる感じがした。〈よい考へブルーフィッシュの如く散る〉は、池田澄子―佐藤文香の流れに通ずるような口語の感じがする。こういう句も書けるんだよなと。〈人類なくば太陽さびしからむ朱夏〉〈ひとつぶの露に撃たれてほろぶべし〉はかなり書きすぎではあるけど、こういうような句も大味ながら昔からの持ち味だったなと。そして鷹渡りの一連もよかったですね。〈遥かならば白濁として鷹柱〉〈三千羽一声もなく鷹渡る〉とかよかった。

平野:よかったね。白濁はなかなか書けないし、遠くから見ることで立体感が想起されて視点のとり方が上手いと思った。

柳元:〈消ゆるまで見送れば鷹消えにけり〉は石田郷子の燕の句を思い出した。

平野:〈来ることの嬉しき燕来たりけり〉

柳元:そうそうそう。〈よき枝のあれかし旅の夜の鷹に〉は意味としては通り過ぎるからここまで書くと書きすぎかなと思うけど、全然とれるなという感じ。あと最後の方も好きでしたね。〈灯のおよぶ限りの雪へおやすみなさい〉〈美しいデータとさみしいデータに雪〉とか。冒険してるというか、新しいことやろうとしているなと。

吉川:50句あるということが大きいと思うんだけど、文体的なトーンはずっと一緒の感じはあるんだけれども、視点とか内容とかに多彩さがあるのがいいなと思いました。今までの正木さんの延長にある句もありつつも、微妙に〈くもの糸ひひらぎの葉を転めかし〉みたいなトリビアルな視点を持ち合わせているというのが、正木ゆう子のいいところだなと。

柳元:50句だれないで読ませられる正木ゆう子すごいよね。

丸田:うん、そこはやっぱり凄いなと思った。鷹のくだりは良い眼差しだと思いつつ自分はそこまで乗れなくて、でも連作の一つの仕掛けとして充分愉しく読めた。

平野:〈蟷螂の足繊々と草を踏み〉とか〈縁の下の奥は月夜の砂漠かな〉とか、ピントをどんどん絞っていった結果、大きな世界が完成していてこれはいいなあと思った。つまりカメラワーク的にさ、焦点を絞っていくと箱庭みたいな空間が一句の中に生まれるでしょう。それで相対的に物体が大きくなるというか。例えばここだと、蟷螂の足にピントを合わせていったことで、草のへこんでいる様子がくっきりと見えてくる。普段の生活では聞こえない小さな音まで、しっかり伝わってきそうだよね。

柳元:ズームアップする感じ?

平野:そうそう。

柳元:よっとくんはどうですか?

丸田:僕は〈吾が見れば吾の痕跡初蝶に〉の句が一番良くて。まあ発見したことをそのままはっきり言っている句だと思うんだけど。自分の視線とか認識が蝶に残るというのはふつうに、面白い!と思って印象的でした。色んな人に見られて大量の痕跡が残り、また見なければ残らないことを考えると、「見てしまう」ことに潜伏している危険、みたいなものも感じてひやっとしました。同時に、「吾」の強い繰り返しと季語からそう思ったんですが、この「吾」は、初蝶という初々しいものに自分の痕跡を残せて嬉しがっているようにも少し感じられて、それだとちょっとどうだろうとは思いましたね。全体的に色んなことをしようとしている感じがあって、50句全体で見て好印象でした。

ちょっとだけ指摘すると、いい句は一杯あるんだけど、後半の最後の〈白菜を宮殿として棲むもよし〉とか笑いに近い面白さに特化した句がちょくちょくあるじゃないですか。〈梟を見たと頭を回し見す〉もそう。かっこいい系と面白い系が混在するのが読みの姿勢を惑わせちゃっている気がして。俳句はそもそもこういう滑稽みのある句も範疇の中に入っているだろうけど、これがちらちら混ざってくると、どういうテンションで読んでいいか悩むときがあった。〈よい考へブルーフィッシュの如く散る〉もそうで、読むたびに姿勢を変えてこっちが味わっていかなきゃというか。50句もあればそうなってくるのかなあとは思うけど。

柳元:いろんなこと試しているがための弊害というか。

丸田:まあでも全然良いです。ありがたいくらいだった。

一同:確かに(笑)

吉川:面白い句が連作に含まれるのは第三句集の『静かな水』でもそうだから、昔からなのかなという感じがします。〈魔が差して糸瓜となりぬどうもどうも〉とか。

丸田:改めてこれが巻頭50句なのは良いですね。

柳元:だいぶ5月号読む気になった。

吉川:一番好きな句はみんなと一緒で〈吾が見れば吾の痕跡初蝶に〉の句でしたね。

柳元:ほんとうにいいよね。

吉川:私の知ってる正木ゆう子とはまた違った感じだな。正木ゆう子には、〈水の地球すこしはなれて春の月〉とか一読して句意がよく分かる上で、イメージを何度も噛みしめたい句が自分にとって多かったけど、この句は一読して意味が分かった上で、初蝶と吾の関係性とは?痕跡とは?と考え直したくなるというか、含まれる意味の量が多いですね。

柳元:ふむふむ。みんな肯定的な感じでしたね。

丸田:〈暮靄とも潮ぐもりとも遠干潟〉が格好よくて、一目で惹かれて採りました。「暮靄」は夕暮に立ちこめる靄のこと、「潮ぐもり」は潮が満ちる水蒸気で海上から空が曇ることですが、この二つも季語なのかと錯覚する。遠干潟の風景を言い直してる、捉えなおしているっていう、結局ずっと同じものを言っている句ではあるけど、そこが良い。言い直されていく言語上の感覚が、その単語の持つ雰囲気と混ざって、捉えなおそうとする心情が干潟の感覚と合致して、何とも言えない良さを醸し出していると思った。表現も内容も好きでした。〈涅槃図の畏れかしこむ膝の距離〉の「膝の距離」の落とし方も面白い。自分が好きとするタイプではないけど、他の連作とは違って読み留まらせる迫力みたいなものを感じました。〈啓蟄の馬蹄形なる古隧道〉〈面箱のなかはおぼろの大癋見〉とかの、漢字三文字の単語の強烈なパワーで攻めてくる感じ。下五が効いている分で言えば、〈春愁の籠れる窓は嵌め殺し〉も。

柳元:これめっちゃいいね!

平野:うんよかった。〈膝の距離〉の落とし方、なにかが面白いのは分かるし、下五をそうすることのうま味があるのも分るけど、なんで面白いのかが分らないんだよね。

丸田:僕もよく分からない。分からないけど、面白いのが分かる、というのは分かる。

柳元:全体的な傾向として名詞フェチ感ありますよね。いいなあ。

吉川:後だしじゃんけん感あるけど、私も予選ではとりました。句風にばらつきがなくて連作として見た時に安心して読めるのがよかったのと〈面箱のなかはおぼろの大癋見〉とか名詞の喚起する力を活かしたパワーがある、いい句が多いなあと思ったんですけど、さっきの分からないけど、おもしろいという意見に同じでこの人のよさをを理解しきれていないと。

柳元:正木ゆう子に続き、能村研三もみんな割と推している感じでした。

丸田:基本的にはこの〈暮靄とも潮ぐもりとも遠干潟〉が、角川『俳句』5月号の全ての句の中で好きでした。

柳元:丸田洋渡特選が能村研三に入るとは。

平野:最初の二句が好きだったというのが大きくて取ってみたけど。〈灯台の灯の回り来る椿垣〉いいよね。「回り来る」で灯の動きが見えるし、照らされることで「椿垣」が現われて来るんだなと思うと、モノの質感がくっきりとして良い。〈春雷にしては大きく響きたる〉も椿垣の句と同じで、作者の発見した質感が書きとめられていたと思う。

柳元:ぼくも最初の二句好きだったな。そこから取りにくくなったよね。

平野:それはそうだね。〈鮟鱇の混沌としてこの重さ〉は自分の結社なら取る人が多そうな句だと思う、なにが面白くて取られているのかがまったく分っていないから、なんとも言えないけれど。

柳元:うむうむ。ぼくのもその句も好きかな。〈捨て船の竜骨あらは揚雲雀〉とかが入ってくるとなあ。ちょっと大味。

平野:うんうん。

吉川:全面同意って感じですね。

丸田:一句目、平野くんに言われて、あ、いいなと思いましたね。

柳元:ね。「椿垣」で勝った感じがするね。「灯台の灯の回り来る」まではわりと書ける感じがするけど、「椿垣」はなかなか書けないなあと。