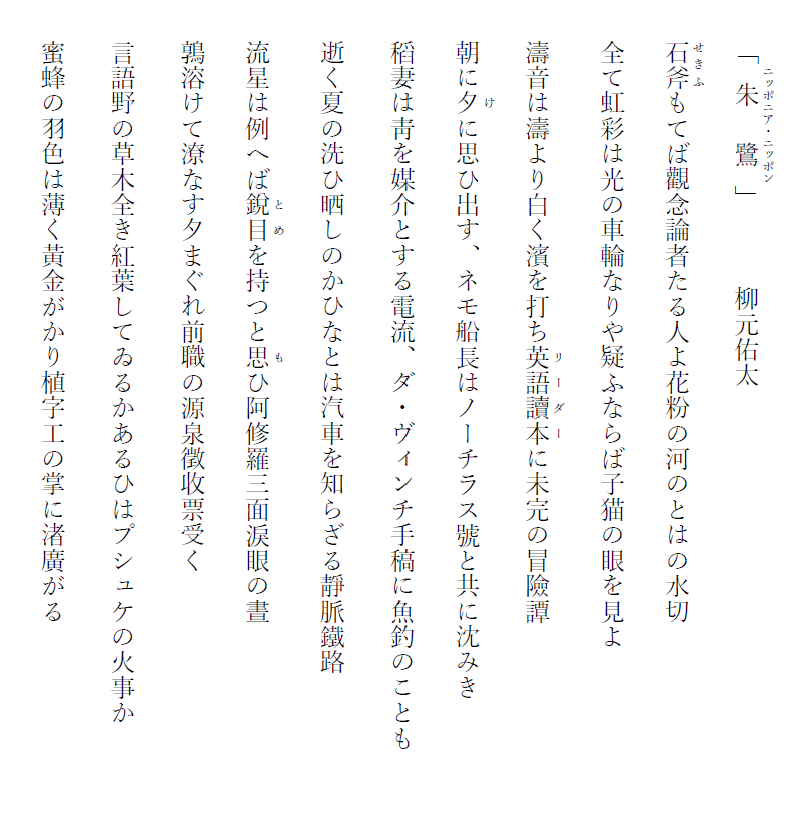

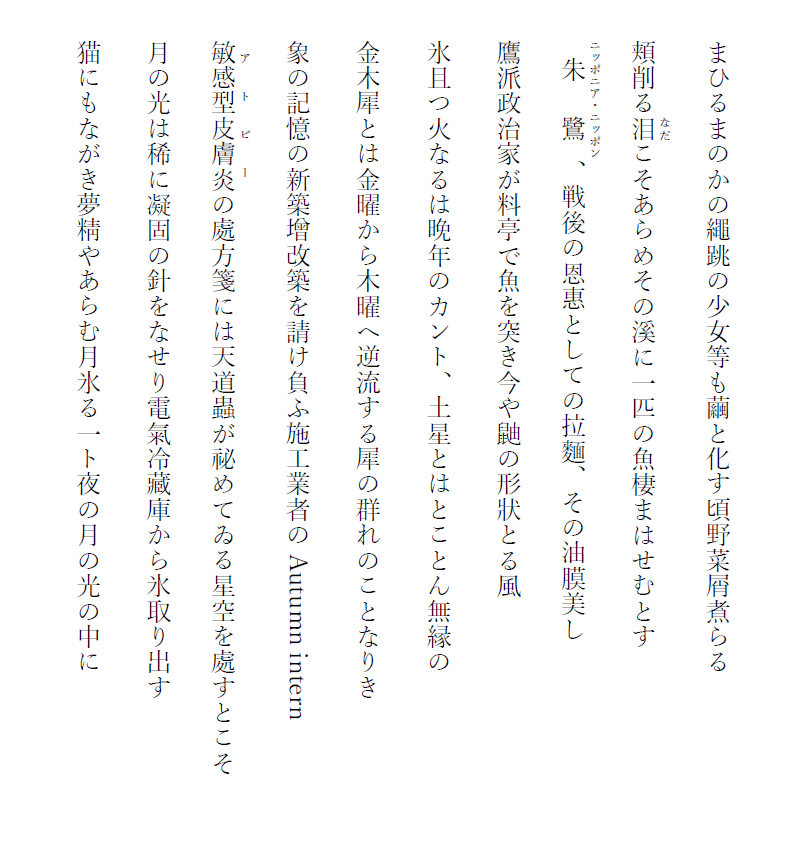

所収:『ブンバップ』書肆侃侃房、2024

記:丸田

「あるある」には段階がある。この歌は良いあるあるを、良い言い方で言っているちょうどいい歌だと思う。

この歌を評価するために、迂回にはなるが、「あるある」について考えてみたい。

*

今から即興で五つの例を挙げる。

①トマトのあるある:赤い

これは特徴レベルで、ほぼあるあるではない。

②遠足のあるある:楽しみで前日眠れない

これはふつうのあるある。

③真夜中の学校のあるある:怖い

これは特殊なあるある。

④冷蔵庫のあるある:たまに宇宙みたいな音がしてうるさい

これも特殊なあるある。

⑤短歌のあるある:夏しか詠まれない

これは行き過ぎている・もしくは「ないない」。

*

あるあるとは、「あるある」と比較的多数が共感できる内容のことを指すため、「ない」に到達してしまうと、それはあるあるではなくなる。だから、まず、「あるーない」の軸が存在する。⑤で言うと、短歌は「夏がよく詠まれる」という言い方であればあるあるの範囲内で、「しか~ない」と断定してしまうと、そんなこともないと思われてしまって、「ない」に近づいていく。

この「あるーない」の軸は、両端・真ん中に寄らないちょうどいい位置である必要があり、①のトマト→赤いは、極端に「ある」に寄りすぎているがために、「あるある」ではなく、特徴の説明になってしまう。全員が即答できるような事実、は、良いあるあるにはならない。

②遠足→前日寝れない は、比較すると一般的なあるあるだと思う。多くの人が共感できるような内容で、かつ、「みんながそうらしいということが既に流行っている」タイプのあるあるである。似たようなもので言えば、「テスト勉強をしていないと言う人ほど実はしている」みたいな。ノーマルにあるあるであり、もはや知名度の高いあるあるになっている。自分が共感できるかどうかではなく、それが既にあるあるであろうからあるあるだと納得できるという仕組み。

一般的な会話の流れであるあるが必要になる場合は、このような知名度の高いあるあるを使用することがほとんどだと思う。皆が共感して、そこから会話を進められたらいいからである(お笑いで言うと土佐兄弟が行っているような学校あるある)。

ただし、この知名度の高いあるあるは、共感の度合いや想起させるスピードは高いが、面白さという点には欠けている。鮮度が低い。もしより面白いあるあるを狙いに行くには、知名度の高くない、新しいあるあるを求めに行く必要がある。

③真夜中の学校→怖い は特殊と書いたが、何が特殊かというと、「お題が変形している」ことにある。簡単なお題に対して、ちょうどいいあるあるを言うのが「あるある」あるあるであって、お題自体が変であれば、アプローチが変わってくる。もっと極端に、「火星の病院あるある」とかを想定してもいい。

お題自体が「ない」側に近づいているとき、あるあるのアプローチは大きく分けて二つある。一つは、完全正答を狙いに行くこと。今までの例に倣って、ちょうどいいあるあるを、変なお題に対しても見つけに行く。もう一つは、完全に「ある」に振りきること。完全に「ある」が+100、完全に「ない」が-100として、理想が80くらいだとすると、完全正答で一発で80を出すか、お題の-20に+100をぶつけて結果80くらいに見えるようにするかの二択になると考える。③でいうと、「真夜中の学校」はそもそも行ったことがない人の方が多いはずで、何を当てても共感には至りにくい。そのため、真夜中の学校の印象の+100「怖い」をぶつけて、あるあるまで持っていっている、ということである。

ここで付け加えておきたいのが、(私の個人的な感覚として、)100「ある」で中和させるタイプは、完全正答には少し負ける。テクニックとして80に見せるのと、初めから80なのには、ほんの少しだけ差がある。

続いて、③はお題自体の変形があったが、④は回答自体の変形、という特殊なタイプになる。冷蔵庫→ブーンと音がなってうるさい くらいが、知名度の高いあるあるの範囲内であり、「宇宙みたいな音」まで行くと、かなり内容が盛られている。よくよく考えれば、宇宙の音を聞いたこともないわけで、若干「ないない」に振れているが、⑤とは違うのは、あるあるベースで表現だけが盛られている、という点である。「宇宙みたいな音」という比喩が、「ブーン」を差していることは容易に想像がつくから、あるあるを離れすぎない。

このパターンで発生しているのは、あるあるの伝達に加えて、「あるある」感を増幅させる形で回答者の表現上の個性が見られる、ということであり、①~③には希薄だった回答者の影が濃く見えてくることになる。

*

上記の点を整理する。あるあるには、「あるーない」の軸があり、両端や真ん中に寄らない方が「あるある」感が高い。あるあるが使われていくことで、あるある自体の知名度の高低が発生する。そしてお題が変形しているときは、回答の形は完全正答か100「ある」でぶつけて中和する方法があり、完全正答が理想ではある。回答が変形しているときは、あるあるとは別に、回答者の表現の個性を伝えることできる。

あくまで個人的な体感によるため、この時点で誤っていると思われる方もいると思うが、一旦これで進めることにする。

今確認した事項の他に、もう一つ、重要なことがある。面白いあるあるを目指すとき、真逆の「ないない」も面白いと感じてくる場合が時折発生する。これはどうしてそうなるかというと、「あるある」あるあるが、「ないない」に向かっていくからである。

というのは。あるあるを考えるという行為は、ちょうどよく「ある」を考えることであるが、それは「ありすぎてもいけない」「なさすぎてもいけない」という二つの思考を同時に行うことである。だから、あるあるを考えるほど、同時に「ないない」も考えることができていて、無意識のうちに「ないない」は溜まっていっている。

という前提に加えて、「あるある」あるある(「あるある」を考える行為そのものの「あるある」)として、知名度の高いものは使いたくない というのが生まれてくる。知名度の高いものを流用していても仕方ないから、自分でまだ見ぬものを見つけてこなければならないという感覚が、「あるある」あるあるである。

この二つが混ざっていくと、手元に一杯溜まっている「ないない」が、面白そうに見えてくるときがある。「あまりにもない」は、「すこしくらいはある」に見えてくる。(英語で「few / little」と言うと「少ししかない」で、「a few / a little」だと「少しはある」になるのと雰囲気は似ている。)ちょうどよくある、よりも、「全くない」とかの方が潔くて面白いと思うターンがある。

ただしこれは、「面白い」を追求した先にあることであって、共感を前提としたコミュニケーションの上ではノイズになってしまう。のんびり遠足あるあるを話している時に、「遠足あるある 車で行く」とか言い出すと、会話が変な方向に行ってしまう(遠足あるあるを考え続けていると、「車で行く」くらいのないないが面白くなってきたりする)。

そのため、あるあるのフィールドでないないで攻める場合は、聞き手を選ぶことを覚えておくのが重要である。聞き手が、一つのあるあるに対して知名度の高い回答を多数知っている場合であれば、ないないが面白さとして力を発揮することができる。上記⑤であれば、短歌読者がみんな、「短歌→夏の作品が多い」という回答を知っており、それに飽き飽きしてきていると、「短歌→夏しか詠まれない」が面白いとされるようになる。聞き手がどこまで知っていて、どれくらい面白いものを求めていて、どれくらい知名度の高い回答に飽き飽きしているか、それらを勘案して初めてちょうどいい「ないない」が成立する。

(読者不在で、伝わるだろ面白いだろという顔で「ないない」を突然投げてくるような作家はたくさんいる。それを面白がるために反対のあるあるを調べようとする良い読者もいるが、大半はぽかんとして終わりである(なぜなら、一周回っていない、ただの「ないない」だから。そのあたりに注意が必要になる。)

*

とずいぶん遠回りをしたが、それらを前提に、川村有史の表題歌を見てみる。

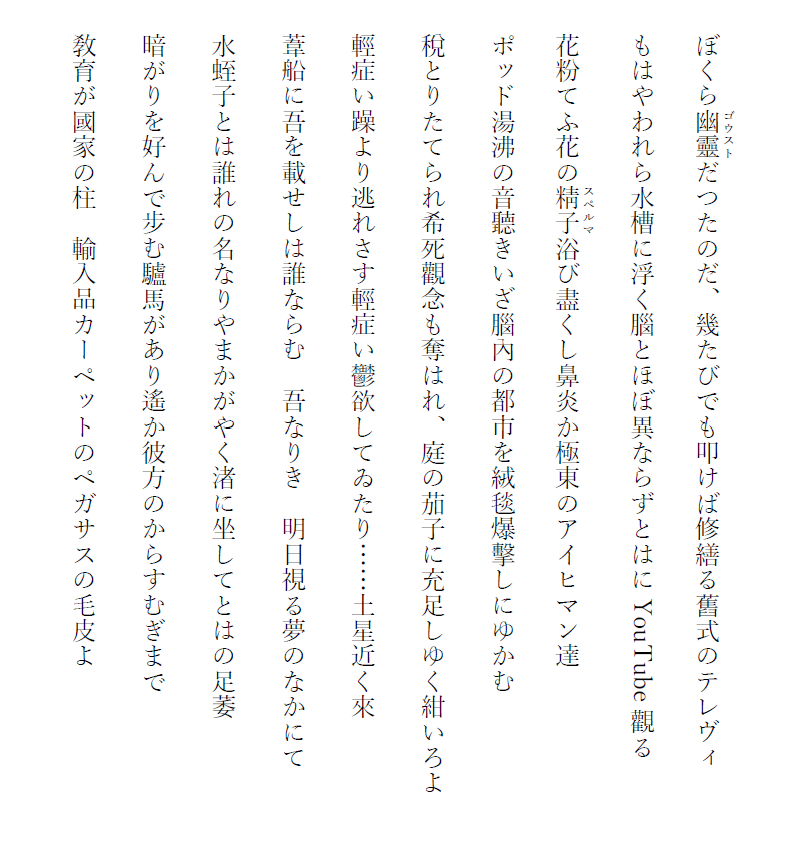

片仮名の多い詩集を読んだあと手のひらでグー・パー・グーやった

「読んだあと」を一旦つなぎの言葉として(音楽の楽譜でいうタイみたいなイメージ)、「片仮名の多い詩集→手のひらでグー・パー・グー」というあるあるが書かれていると考えると、非常に特殊で複雑な操作が入っていることが分かる。

先述した③のように、ただの詩集ではなく「片仮名の多い詩集」とお題が若干変形して細かくなっている。一見して分かる通り、まずこの書き手は100の中和は目指していない様子。完全正答を目指している(メタにいえば、下の句の行為(回答)を引っ張り出すために、それに合わせた細かいお題を作者が設定した、とも言える)。

そして、その回答もまた、変形している。カタカナが多くて閉塞感や窮屈さを感じていて、その真逆の行動を体でしたいということなので、たとえば「お布団で大の字で寝た」とか、「ラジオ体操第一をした」とか(こうなれば大喜利になってくるが)でも意図するところは表現できた。

「からだを動かしたくなった/からだが動くか確かめたくなった」が第一の回答、その変形が「手のひらを開いて確かめた」、さらにそれを変形して、「手のひらでグー・パー・グーやった」になる。少なくとも二回の変形を受けた下の句になっている。

先述した通り、この回答の変形には回答者の個性が出る。手のひらを開いたり閉じたりを、グーとパーに例えていること。「グー・パー」と中黒を挿入していること。「グーやった」という言い方を選んだこと。少なくともその三つが、この下の句から見える回答者を想像するヒントになる。私としては、陽気な人を想像した。そしてリズム感の良い人だなと思った。ラップとか聞きそう、みたいな(この推測には歌集タイトル「ブンバップ」が影響している。しているというか、私が影響させている。ブンバップはHIPHOPの用語で、90年代くらいのサンプリングビートのこと)。

そして、回答をお題とセットで引いてみたとき、「グー・パー・グー」もまた「片仮名」であるということに目が行く。窮屈さからの解放かと思いきや、ちゃっかりカナの影響を受けている様子。しかもよく見ると、「グー・パー」で終わっておらず、手の形は「グー」で終わっている。手は窮屈さに戻っていく形になっている。とすると、解放というよりは、一度パーを挟むこと、手の動きが正常に行えるかどうかの確認、の方が意味合いとしては大きいのかなと想像する。

そして、あるあるという視点から離脱したとき、タイの「読んだあと」が微妙な時間の流れを作っていることが分かる。「読んでいて」とか「読みながら」も可能ではあるが、主体は読み終えるまではその状態で耐えたことが分かる。映画のエンドロールを全て見終わってから立ち上がるように、「読んだあと」初めて、手のひらを動かした。このあたりの些細でありながら素直な言い方で、主体の動きの流れや性格がうかがえるようで、面白い。

最後に、お題にある「片仮名」が漢字であることを考える。カタカナが多い詩集を振り返って、「グー・パー・グー」なのに、「片仮名の多い詩集」となっているのはなぜなのか。この歌でここだけは、意見が分かれるところだと思う。これは、書き手(主体)というよりは作者の個性が出てしまっていて、「カタカナ」という文字列よりも「片仮名」という文字列の方がいいと判断したのではないか。私としては、「詩集」という単語の近くにあるから漢字三文字の方が居座りがいいことと、「グー・パー・グー」に読者の視線を集中させるために余計なカナを登場させないという意図から、「片仮名」でも納得する。見ていると意外と、漢字も漢字で「グー・パー・グー」したくなる感はあるなあと思う。

総合的に、あるあるの完全正答でありがなら、ぱっと分からないくらいの変形と、気取らない雰囲気が良質で、創作の順序は頭で追えても、自分の手ではなかなか作ることができないと思う、強い歌だと感じた。

*

短歌が共感ベースで進んでいくものとして語られることは多いが、その仕組みを大きくあるあると捉えてみたとき、共感をより煽れるのは知名度の高いあるあるということになるが、詩として面白いものを目指そうとすると、知名度の低いあるあるを見つけるか、新しく創出する必要がある。それが行き過ぎて「あるある」ではなくなってしまった場合、それは共感できないことを表し、読み手はぐっと距離を取ってしまうことになる。どこまでがあるある足りえるか、どこまで共感可能な世界として想像してもらえるかを想像することが肝心である。

*

五つの例で考えたのは、だいたいお題が与えられている場合の回答のことであって、短歌だとそのお題の設定から自分で行えるため操作できることはかなり増える。

冷蔵庫の音か夜明けの来る音か /星野高士『残響』

これは俳句だが、あるあるの変形と見ることもできる。例④みたいに、冷蔵庫→夜明けの来る音みたい、という回答の変形を、二択の形に持って行っている。あるあるから発想を開始して、「あるある」という形式自体の変更を行えば、わりとあらゆるタイプの作品が作れるようになる。おすすめしたい。

*

川村さんの他の短歌も、あるある視点で捉えるとよくそんな回答を持ってこれたなと思うものが多々ある。〈この海でするチル飽きてきたような気もする 鳥をぜんぶ数える〉とか、〈和らげる作用の事を指しながら柔らかく言う議員の笑いじわ〉とか、〈大理石っぽいテクスチャーのタイル 消しカスみたいなグラインド跡〉とか。大理石っぽい~の歌に関しては、お題が隠されていて、回答だけがあり、お題を後から想像する型と考えれば読解がしやすい。

もちろんあるあるだけでは分析できない、〈次に会う時には次の良さだけどこの楽しさも固定できたら〉の「固定」みたいな選択も素晴らしいと感じた。

良い歌の多い歌集だったと思います。読んだ後、手のひらで「グー」しました。