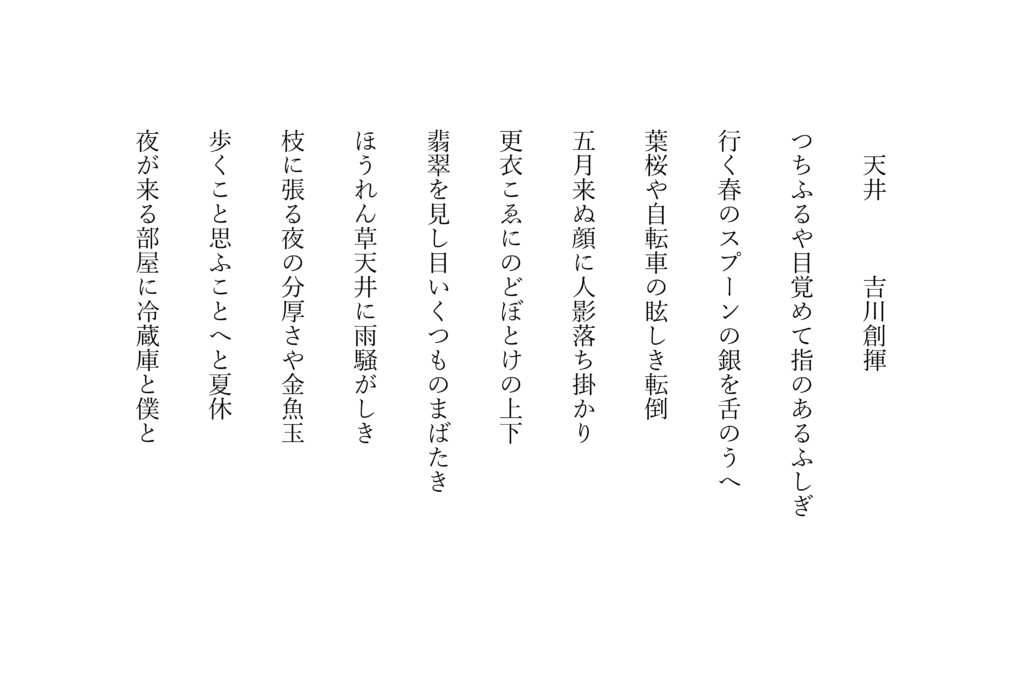

天井 吉川創揮

つちふるや目覚めて指のあるふしぎ

行く春のスプーンの銀を舌のうへ

葉桜や自転車の眩しき転倒

五月来ぬ顔に人影落ち掛かり

更衣こゑにのどぼとけの上下

翡翠を見し目いくつものまばたき

ほうれん草天井に雨騒がしき

枝に張る夜の分厚さや金魚玉

歩くこと思ふことへと夏休

夜が来る部屋に冷蔵庫と僕と

短詩系ブログ

所収:『天の川銀河発電所 Born after 1968 現代俳句ガイドブック』左右社 2017

季語と印象的な台詞が取り合わされた1句。

「あなたにはこゑをもらつた」というフレーズ。私は日常的に声を発するから「こゑ」を得て話すことができるようになった瞬間のことは分からない。けれど「こゑ」を貰ったその瞬間には生まれ変わったかのような瑞々しさがあるだろう。生まれ変わった感覚で感じる世界は瑞々しいだろう、と想像する。

このフレーズに配される「青嵐」という語は青葉が茂る時期の強い南風のことだ。ただ、夏の生命力を感じさせるだけでなく、青嵐が触れたところから世界が瑞々しくなっていき、青嵐と共に視界が広がるようなそんな印象も受ける。

「青嵐」、情報のない「あなた」、「こゑ」とこの句からは明確な景色が立ち上がることはない。ただ、茫漠とした視野に青嵐が吹き、そこに「あなた」に「こゑ」をもらった記憶がオーバーラップする。「こゑ」をもらうという掴みどころのない体験を、青嵐を配することで掴みどころのないままに、その感覚を明確に表現しているようなそんな気がする。上手く言えないのだけれど、白紙に線が書き加えられるようなそんな鮮烈な一瞬をこの句に思う。

記:吉川

所収:『岸の黄』角川書店 1990

父に雉が啼いている映像を、濡れていない沖に繋げていく。初めは像が不鮮明でも、考えていくほどに脳内で光景はなめらかになっていく。脳内で映像が溶接されていくときに発生する微かな閃光のようなものが深く心地いい。

この句からは多くの映像が見えてくる。そして同時に、それを見せるための工夫も見えてくる。「父」「雉」「啼き」「ゐ」「沖」など i や ki の音による特徴的な韻律。「ゐて」と「ゐない」を一句に同居させていること。「父」と「沖」という二拍分の漢字一字で始まり終える構成、「濡れてゐない沖」という撞着語法的な表現。

この過剰なほどの修辞等の工夫が、良くも悪くも、景をあやうく立ち上がらせる。それは非常に不安定である。言語が先に走っているような「濡れてゐない沖」とは果たしてどんな波を起こしているだろうか(「濡れてゐない」は雉に掛かっていて、沖が最後にぽつんと置かれているようにも読めるかもしれない)。本当に雉は「父に」啼いているだろうか。登場する父と雉と沖は、私にどう観測されているだろうか(同時に見えているのか、時間差があるのか、現実/非現実なのか)。

この句についての鑑賞から少し離れてしまうかもしれないが、関連して述べたい。私はこのような過剰に操作されたように見える(表現がどう見えるかに特に集中して作られた)句が非常に好みで、ときにステンドグラスを想う。

区切られた一部分の硝子の色だけを見ていれば分からないが、隣の硝子との繋がり、さらにはもう一つ遠くの、もう二つ遠くの硝子との繋がりを見て、曖昧な理解とともに視点を引いていくと全体像が見えてくる。理解がそこでようやく至る。しかし、基本的にステンドグラスは、初めからそういう見方はされない。先に全体像が見えていて、よく細部まで目を凝らすと、全体像からは遠く離れたシンプルな色が枠の中にただあるのが分かる。

俳句も、上から一つずつ読んでいくとは言え、短さとリズムから、ほぼ初めから全体が見えている。そこから一つずつ表現を分析していくことになる。そういう意味ではステンドグラス的な鑑賞をしている。

が、今回の掲句のようにレトリックが先行しているような句では、全体像がぼんやりとしか見えず、逆に個々の繋がりが先に分かってくる。そして繋がりから、全体像が鮮明に見えてくる。しかしそれは水を泡が上がっていくような自然な「見えてくる」ではなく、必死に見ようとして、個々を統合してようやく「見ることが出来る」あやうい一瞬の全体像であったりする。そのため、見るたびに変わっていたり、深く見ていくほど、簡単に像がほどけていく。

この全体像が立ち上がり崩壊し立ち上がる特有の感覚に心惹かれる。見ようとしなければ見えない上に、深く見ようとするとかえって見えなくなる世界。

(一応補足として、もちろん、全ての句が多少なりとも表現にはこだわられているだろうし、細かく見れば全体が変わりうるという性質はレトリック先行の句に限るものではない。)

鑑賞に戻り、最後に、「父」と「沖」が登場している高柳重信の句を紹介しておきたい。〈沖に/父あり/日に一度/沖に日は落ち〉、〈凧あげや沖の沖より父の声〉。柚木の句もそうだが、沖とともに存在することによって、空間を強く意識して父が存在させられているように思う。父という自身にとって強固であるような存在が、沖と並ぶことで、空間に向かって、稀薄になっていくような。しっかりとありつつ、しっかりと無い。雉は、本当に「父に」啼いているのだろうか? 父を通して、その先の虚空に啼いているのではないか? と句をステンドグラスのようにぼんやり眺めていて思う。

記:丸田

所収:『観音』(牧羊社 1982)

三橋敏雄には「手をあげて此世の友は來りけり」(『巡禮』 南柯書局 1980)

同時期に書かれた句ではあるが、そこに意味はあまりないだろう。それよりも、戦時下に青春期を過ごした作家、または世代に特有の感覚があると思う。それは、自分が生きているのは偶然であり、戦後はついでに生きている余生のようなものだ、という感覚。

「手をあげて」は天皇陛下バンザイと進んだ人びとの姿とも読める。掲句が発表された当時の読者は、実体験と簡単に結びつくのかもしれないが、現在ではこの読みはともすると読み過ぎになるだろう。どちらが誠実とかいう話ではなく、句を鑑賞することの困難さを感じる。時間的なものが間に横たわっていれば、いるほど。

戦争と結びつけて考えるならば、遠のいていく仲間の背をただ見送るしかない、そこには哀悼の意が込められているはずだ、と後世に生きている自分は思う。しかし、そんなに甘い感傷ではなく、もっと苛烈な感情があったのかもしれない。

記 平野

所収:『十年』2016 角川書店

いまは未だ無理でも、ひょっとすると数十年後にとてつも無く冴えた瞬間がやってきて、稲妻のようにこういう句が閃くときがくるかもしれない。

そう思うと、案外このまま俳句を続けていても良いかもしれないなぁと思うときがあって、俳句を書いていけるかどうかはそういう瞬間を幾つ積み重ねられるかにかかっているのだと思う。そういう勇気をくれる句として、覚えている句の一つ。不穏すぎるけれど。

記:柳元

所収:『俳コレ』邑書林 2011

大勢の蟻が食物に群がる様を平明な言葉で描いた1句。

特筆すべきは、「蟻の力濃し」という表現。蟻が群がる様を写実的に描写するのではなく、「力」というワードを用いることで、小さな蟻が集まった時の少し異様な迫力が伝わってくる。ただ客観的に観察するだけでなく、蟻の立場に一歩踏み込んだような表現によるリアリティ。また「濃し」という普通、色にかかる動詞を用いることで、蟻が密集した時にそのあたりが黒く見える様子が浮かんでくる。

少しグロテスクとも言えるような光景にも関わらず、「集まって」「だんだん」などののんびりした言葉のチョイスによって、さっぱりとした印象の句となっていて、明るささえ感じられる。

記:吉川

所収:『髙橋みずほ歌集』砂子屋書房 2019

『坂となる道』2013 より。髙橋は独特の韻律を描いている歌人である。〈目の前の取っ手を握りドアを押す長き廊下の折れ曲がり〉(『凸』1994)に見られるような結句5音の歌が多く、〈その昔やかんの湯気も加わりてめぐる団欒〉(『 㐭 』2007)の7音分の消失、〈そこがとってもかなしくて涙がわいてくる穴のようです〉(『しろうるり』2008)のような自由律的な作品も見られ、韻律の面で多彩さを見せている。

掲歌では、一字空きも加わって、さらに表現が鋭くなっている。といっても、下の句は綺麗に77で読めるために一首自体の後味(韻律の?)はよく、前半とのズレ(速度の差)で不思議な感覚になる。

内容自体は、大きくとれば、雨が降っていて、産み落とされた時の和らぎを感じている(思いだしている)、となるだろう。大滝和子の〈サンダルの青踏みしめて立つわたし銀河を産んだように涼しい〉(『銀河を産んだように』1994)や、鬼束ちひろの「I am GOD’S CHILD/この腐敗した世界に堕とされた/How do I live on such a field?/こんなもののために生まれたんじゃない」(「月光」(作詞作曲ともに鬼束)2000)などを連想する。

産む側の涼しさでもなく、この世に生まれてしまったことへの厭悪でもない。「和らぎ」。私には少し意外な感覚で、この和らぎとはどういうものなのかいつも考えている。あたたかいのか、それとも涼しいものなのか。母と自分の関係のことなのか、空間のことなのか、世界と自分の関係のことなのか、それともその全てなのか。

ヒントになるのかどうかよく分からない前半の雨の光景。先ほど「雨が降っていて」と解釈したが、「音する 雨」はいいとしても、「音のむ」が引っかかるポイントになっている。雨が音をのむとはどういうことか(雨が主語なのではなくて、他の何かが主語で、雨がそこに挿入されていると読むこともできるかもしれない)。

「雨」といえば、上から降ってくるもの。ある意味、空や雲が産んでいるともいえるもの。産み「落とされた」という表現は雨を意識しているように感じられる。この繋がりから個人的に読んでいく。

主体は部屋などに居て(雨に当たる場所にいれば音より先に雨を感じるだろう)、音がするのを感じる。それを雨だと把握し、雨音が部屋中を包みこむように響き、他の音も雨に飲み込まれていく。空から落とされてくる雨から、自身の生まれ方を連想し、産み落とされたころの和らぎを思う。

雨に羊水、音に(自身が胎児であるときの)母の心音などを重ねるなども考えたが、そこまでになると過剰な読みになるだろう。

なんとなく分かるが、それと同じ量くらい、分からない。これは先に触れたとおり、韻律、表現も影響しているだろう。上の句の不安定なリズムに「音」と「雨」の繰り返し。

声に出して読むにも悩む。完全に定型ではない新しい型(のようなもの)をもって詠んでいる歌が作者に多いことから、私は「おとするあめ/おとのむあめ/……」の6677のように読んでいる(または、三句目が消えたと取って、66(5)77と空白の時間を取る)。定型に引きつけて、(休みを、タン、として)「おとする タン/雨 タン おとのむ/タン 雨 タン」のように空けて読むのもいいかもしれない。

前半の韻律(と表記)の不安定さに対しての後半の綺麗な77のリズム、前半の意味の不安定さ・不可解さに対しての後半の「和らぎ」。バランスが崩れている歌のように見えて、ある意味で非常にバランスが保たれた歌であると考える。韻律と内容の響きがもたらす、やわらかく美しい髙橋の歌の「味」をまた追っていきたいと思う。

記:丸田

所収:『一茶三百句』( 臺灣商務 2018)

「何」には「な」とふりがな。ブログに載せようとして調べたら、岩波の『新訂一茶俳句集』には載っていなかった。同時期に有名な「大の字に寝て涼しさよ淋しさよ」があるからだろうか。

五月に入ってからめっきりと暑くなった。風通しの悪い部屋に住んでいるため、熱がこもってしまい如何ともしがたい。それでも夕方になれば涼が感じられる、日中は暑かったからなおさらのこと。本格的な夏に向けての前哨戦といったところだろう。秋口の涼しさとは違い、感覚が外へ開かれていく、そんなバランスの取りづらい時期でもある。

掲句、「が」と逆説であるところにちょっとした凄味がある。「何もなくて」ならば、忙しい生活がやっと片付いて、ひと息ついている風である。しかしそんな平凡な感慨ではないのだ。日々なんにもないこと、それこそが心安い、そう言い切っている。力強い。

台湾の訳本なので、ついでに。

一無所有

但覺心安――

涼快哉

陳黎 ・張芬齡 訳

読みが分からずとも、漢字の並びから雰囲気は伝わってくる。一・快の字が心境を強調しているようにも思える。

記 平野

所収:「俳句」2020.5

自分が写真を撮るのは専らスマホでだ。ということは自分が主体的に撮った記録は全てデータで残っているのだな、と思った。自分の子どもが成長したとき、「あなたは幼い頃このような姿をしていたのだよ」とグーグルドライブへのアクセス権限を与える日が来るのかもしれない。

あらゆるものがデータで残る時代において、美しさやさみしさも変容したように思う。ベンヤミンの「アウラの喪失」を引くまでもないけれど、複製時代独特の美しさとさみしさというものがあろう。保存もコピーも出来る思い出。ワンタッチで消える思い出。

掲句におけるデータはどんなものなのだろう。「美しいデータ」と「さみしいデータ」という書かれ方からは具体的にうかがい知ることは出来ないけれど、ぼくたちは任意に、おもいおもいにこの余白に当てはまることが許される。

雪は、データと同じように降り積もるものだけれども、降って溶けて一回きりだ。「データに雪」というところは解釈が難しいけれど、まぼろしの雪がデータに降りつのるようなところを想像した。

記:柳元