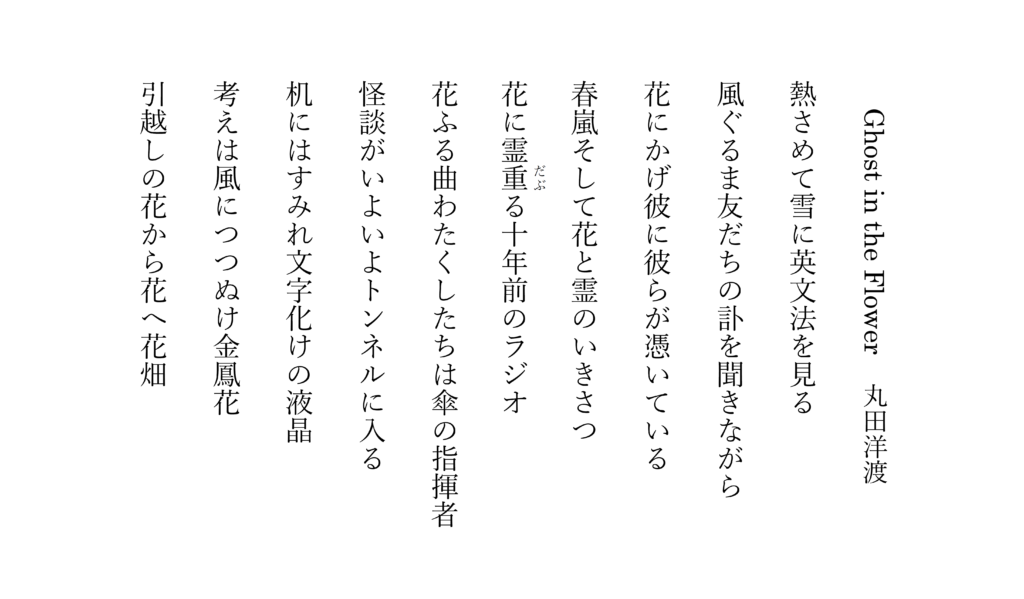

Ghost in the Flower 丸田洋渡

熱さめて雪に英文法を見る

風ぐるま友だちの訃を聞きながら

花にかげ彼に彼らが憑いている

春嵐そして花と霊のいきさつ

花に霊重る十年前のラジオ

花ふる曲わたくしたちは傘の指揮者

怪談がいよいよトンネルに入る

机にはすみれ文字化けの液晶

考えは風につつぬけ金鳳花

引越しの花から花へ花畑

※重(だぶ)る

短詩系ブログ

所収:『サリンジャーは死んでしまった』角川書店、2011

ドアに手をかけようとして、今まで通ってきたドアのことを思い出すという、ありそうでなかなか見ない発想の歌。人生の節目節目で、ああもうこんな遠いところまで自分は来てしまったのかと思うことはよくあり、「数えきれない数のドア過ぎて」は色々つらいことがあったけどここまで来た、くらいに意訳(?)は出来る。が、ドアを目の前にしてドアを思い出すというのはなんだか不思議な思い出し方な気がして、そういう単純に昔を回顧しているのとは違う印象がある。

「数えきれない数のドア」に、仕事で疲れた日とか、親が死んだ日とか、めちゃくちゃ楽しかった日とか、実家のドアとか、友達の家のドアとか、元恋人の家のドアとか、色んな日々・ドアが想像される。引越しのタイミングで、この町にもお世話になったなあ、色んな思い出があるなあと思い返すような感覚が、我が家のドアを開けるという何気ない瞬間に訪れた。その些細な一瞬に今までの記憶が一気に流れ込んできて、溢れそうなくらい感情で一杯になっているのが、「ああ」から伝わってくる。

この歌の上の句が、たとえば「辛いことも楽しいこともあったなあ」だったら、ふつうの歌になってしまっていた。それ以上こちらが思い浮かべることは無く、ただ思い出している主体を想像するに終わっていた。

ドアを開ける瞬間に今までのドアを思い出す。この若干おかしな想起の仕方によって、要素が一気に絞られて、読者はドアのことばかりを想像することになる。今までのドア、主体、我が家のドア、手。ドアという物の重要性がぐっと上がって、「いま手をかける」の映像の臨場感も上がった。

関係のないことだが、数えきれないくらいの他人の短歌を読んできて、いま自分は自分の短歌を作ろうとしている。そこには、他人の短歌へのリスペクトがあり、向こうから影響されたりする。

この歌の主体がただ過ぎてきただけのドアだが、かつての色んなドアと、今目の前の我が家のドアが、ドア同士で何か影響し合っているのではと思ってしまう。ドアとドアがあるだけなのに、かつてのドアがあったから今のドアがあるという、変なドア同士のつながりがうっすら見えてくる可笑しさも、この歌は持っている。

最後にもう一つこの歌の面白さに触れる。これがドアではなく「大会」であった場合を考えてほしい。色んな大会を経て、この大きな大会に到れた、というふうに。スポーツプレイヤーが努力の果てに、より大きな舞台に上がることが出来たと。このとき、今の大会に辿り着いたのは今までの大会での努力や成果による。今までの大会が、自分の中に経験値として蓄積しているわけである。

そこで「ドア」を考えると、別にどれだけドアを開けてこようが、今のドアを開ける技術に何のプラスもない。ドアをただ「過ぎ」るのに、今までの数えきれないくらいのドアは別に必要はないわけである。小さな大会で慣れておいて大きな大会、とは違って、今までのドアを開けてきたからこそ、このドアを開けることが出来るということは特に無いわけである。(開くのがよほど難しいドアとか、開け方にコツがいるドアとかなら話は変わるが、わが家にそんな変なドアは作らないだろう)

それでもこの歌がなんとなく大会みたいに見えてしまうのは、過去の自分があるからこそ今の自分があるという過去ー未来の時間の連続性であったり、「ドア」というものからくる希望的なイメージ(開いて新しい場所へ進む、日々の安心の住処に帰ってくる、など)であったりを、過剰に思い浮かべてしまうからである。

ドアに要素を絞ることによって、別に暗喩として書いていなくても読者は深い暗喩のように読み過ぎてしまう、シンプルなようでさらっと大量に想像させる巧い一首であると思う。

記:丸田

所収:『臥像』(新甲鳥 1954)

療養所には門が二つあった。福永武彦は『草の花』で「正門から出て行くか裏門から出て行くか、――このサナトリウムに病を養う七百人の患者にとって、出て行く道は常にこの二つしかなかった。多くの者は正門から出た、そして幾人かは裏門から出た。私は鎖された裏門に手を掛ける度に、暗い憤りを禁じ得なかった」と記している。作中では東京郊外K村のサナトリウムとなっているが、清瀬の東京病院とみて問題ないだろう。福永と同時期に、波郷が入院していたこともある。

雪が解けることによって露わになる道、この道は生に続いている道なのか、死に向かう道なのか、一句から明確に読み取ることは出来ない。道に横溢する明るさは、妖しくきらめいて波郷を死へ誘うようでもあり、素直に春らしく生命を称えているようでもある。

福永武彦の日記が2012年に新潮社より出版されている。1949年2月8日の記述に「夕食後六番室に石田波郷さんを見舞ふ。俳人。二次成形後尚ガフキイが出るとのこと。一日も早く家庭に帰ることを目的としてゐるから気分にあせりがある。僕のやうにボヘミアンの気持に徹せざるを得ない者には、今日寝る場所が終の棲なのだが」終の棲とは、二人のあいだで一茶の話でもあったのだろうか。

福永の日記から波郷の眼は家庭に帰ること、生き続けることに強く向いていたと分る。波郷はその焦りのためか、外の世界まで自由に続いている「道」と、いつまでも療養所にいなくてはならない自分とを比較してしまう。雪解くるという上五には、一面雪だった冬が過ぎてもなお……という波郷の失望が込められているようにも感じる。ただ、冬が結核患者に厳しい季節だったことを踏まえると、冬を乗り越えた今、いずれ自分もあの道のように療養所を出てゆくのだという希望にも取れる。心のうちの明暗入り混じった句だろう。

記 平野

柳元佑太

飯島晴子(1921-2000)は何度読み返しても畏怖の気持を抱ける稀有な作家だ。かのごとき修羅と作品的な孤高を、大学生の片手間の凡評で捉えることは出来ないと怖気尽かせるには充分だし、その気持は恐る恐る筆を進めている今も変わらない。

『蕨手』(鷹俳句会・1972年)は晴子の第一句集である。このとき、晴子51歳。のちほど句を引用するが、早くも晴子の幾つもの代表句が我々の前に立ち現れる緊張感溢れる句集である。とはいえ晴子を「鷹」(あるいは俳句界)を代表する作家として見做しても何ら問題ない現代の評価の感覚からすると、第一句集の刊行はやや遅いように感じられる。

しかし晴子が俳句を始めたのが38歳の頃ということを考えればそんなものなのかもしれない(有名な譚だが夫の代理人として馬酔木の句会に出席したのが晴子と俳句の出会いである)。しかも藤田湘子の序文を信ずるに晴子は初学時代の句を落としているようだから、句集に所収されている句はほぼ40代中盤からの句と言うことになる。またこの時期は「鷹」の創成期とも重複するということもあり、晴子の資質や、「鷹」という句座(もっと言えば藤田湘子)が認め得た句のありよう、晴子を取り巻く時代的な状況など、非常に多くのことを物語ってくれる句集であるように思う。読み応えたっぷりである。

とはいえ読者諸氏は筆者による以上のような前置を全て忘れて頂いて構わない。何故なら『蕨手』が希求するのは純粋な言葉の世界に於ける火花であって、句を作者に収斂させることで読者の俗な欲求に応えるということではないからである。冒頭に置かれた、

泉の底に一本の匙夏了る

の伝説的な一句が全てを物語るだろう。泉の底にある匙という具象が帯びる象徴性(そしてそれを引き出す夏の終り頃の光のまぶしさよ!)は読者を晴子の領する異界に誘い込むに充分な強度を保持している。とはいえ、ぼくはこの句は幾ばくか、価値が分かり易すぎるのではないかと思う。判断がしやす過ぎる。詩情を引き寄せすぎている。その手付きが余りにも鮮やかすぎる。何かが物語られるという予感を残すという効果を期待して句集冒頭一句目に置かれる意味はあっても、どこか既存の詩情が大部分を占めるような気もするのだ。だがしかし、それは晴子の手ぬかりというよりも、湘子が理解し許し得たぎりぎりのラインであったとするなら仕方ないのかもしれない。

ともあれ『蕨田』における白眉はやはり、

一月の畳ひかりて鯉衰ふ

であると思う。書生の間借りするような六畳一間の畳ではなくて、地主や旧家、あるいは寺のような、庭に面している面積の大きな部屋の畳を思う(となると庭の池に鯉がいるというのも無理がなくなってくる)。

淑気に満ちた、冬の硬く冷たい光が差し込んでいるかもしれない。しかし人は居ないだろう。無人である。茫漠とした虚無が空間を統べている。そしてそこには幾分抽象化された畳があって、うすぐらくてましろい光を放っている。庭の池の中では鯉が静かに衰えてゆく。何かの価値の参照を安易に許さない厳しい措辞は美しい。

他に人口に膾炙した句を拾うと、

旅客機閉す秋風のアラブ服が最後

雪光の肝一つぶを吊す谷

樹のそばの現世や鶴の胸うごき

などであろうか。このあたりは奥坂まや氏の『飯島晴子の百句』(ふらんす堂)にも採録されていたはずである。特に〈樹のそばの現世や鶴の胸うごき〉は何度見ても凄まじい句で、「鶴の胸うごき」という写生めいた措辞がリアリティを引き寄せるのだけれども、一方で鶴の胸が動くさまというのはどことなく不可思議かつ崇高で、マジックリアリズムめいた感じもする。フィクションの艶を捨てていない。そして「樹のそば」以外は「現世」ではないのだろうかと考え始めたときには、すでに我々はうつつと異界の境界に立たされていることに気付くのである。掲句は永田耕衣や詩人の吉岡実も賞賛したときく。

また晴子は身体性の能力も獲得も抜きん出ていたとおもう。

こめかみに血の薄くなる返り花

喉くびに山吹うすく匂ひけり

いつまでも骨のうごいてゐる椿

曼珠沙華瞳のならぶ川向う

肉声をこしらへてゐる秋の隕石

などはかすかな身体性によすがとしてイメージがリアリティに繋ぎとめられる。ナイフの切っ先のような鋭利な感覚が句の中に緊張していて、単なる措辞を超えて、危なっかしいものが自分の前に差し出される感覚がする。

家にゐる父匂ひなく麦乾く

蟬殻の湿りを父の杖通る

藪虱横を兄たち流れてをり

六月の父よ生木の梯子持つ

冬簾やゝふくらみて母まよふ

やつと死ぬ父よ晩夏の梅林

どうにでも歪む浴衣を父に着せる

家族や血縁が読み込まれていると句から好みのものをざっと拾ってみた。全て拾えばこの倍はあると思う。父、母、兄などの語を晴子は積極的に句材として採用していることがわかる。とはいえそれは日本伝統の私小説めいた、告白を伴うベタついたものではない。それはどこか抽象化された家族の姿であり、血が通っていない感じがするものである。精神分析にも通じるような、ある種の比喩的なイメージとして語が弄ばれている印象があり、こういった書きぶりは”前衛”と呼ばれていた俳人たち、例えば高柳重信らと分かりやすく類似している。そして実際に彼らと交流があったことを思えば、それはあながち意外なことではない。

秋の宿黒き仏間を通り抜け

夏の禽位牌の金の乱れ立ち

さくら鯛死人は眼鏡ふいてゆく

走る老人冬の田螺をどこかで食ひ

晴子の句は、異界がすでに家の中というか、普通安全とされている空間に所与のものとして侵入しているところから、句が書かれ始めるから怖いのだと思う。よく異化ということが言われるけれども、晴子の句は、晴子が書くことが起点となって異化されるのではなくて、初めから異化している空間を、見たままに書いたような文体が獲得されている。だけれど、もちろんそんなことはあり得ないから、ほんとうに、ほんとうにそれは凄い文体の力なのである。

火葬夫に脱帽されて秋の骨

恐れ入った、という気持ちになる。

所収: 所収:『広い世界と2や8や7』左右社 2020

遠足や修学旅行の前日、ワクワクして眠れなかった、というのはもはや定型文。だけどこの歌で書かれていることはそれとは違う。

遠足や修学旅行と先ほど書いたけれど、この歌における「たのしいこと」がそれとは限らないだろう。「遠く」にあり、「気配」でしかなく、「押し寄せて」くる(私は押し寄せる、という表現から1番最初に波を思う)もの。例えば、「春」という季節だとか、そういうものを私は想像したい。

何にせよ、この歌における「たのしいこと」はあまりにもぼんやりしている。しかし、予感というのはぼんやりとしているもので、そこに感覚としてのリアリティーを感じる。

遠足や修学旅行の定型文と違うもう1つの点は、高揚感というものが主体の中に存在するものではない、ということだ。この歌の「たのしいこと」はあくまでも気配として主体に「押し寄せて」くるのみであって、その主体の中から高揚感は生まれたものではない。なんなら、上6の醸すゆるやかな雰囲気もあいまって、この主体は「たのしいこと」の「気配」の中で淋しさを感じているような気さえしてしまう。

「ねむれない夜」に至るには、ねむれない理由、物語が書かれるものだけれど、この歌が書くのは感覚であり、それこそがJ-POPの歌詞でも多用される「ねむれない夜」というありきたりなフレーズの新たな面を描き出しているように思う。

『ひとさらい』 書肆侃侃房(2008年)

よくよく考えなくても、なぜ「真冬」なのに「水田を歩む」なのかと思うところ。「譜面を追って」いたら季節が巡って夏になったと読むことは可能だが、この歌の物語性の薄さに則ると、そういうストーリーにあまり寄りかからずに読みたい(これは私の好みの問題だが)。

クリアファイルの反射する光、そこから冬の日差しの中で散る譜面、そして水田の反射する光、とこの歌では淡い光が羅列され、そこに仄かに「追う」主体の姿が浮かんでくる。鑑賞者自ら「追う」主体として、物語や意味に担保される以前の淡い光そのものが持つ抒情を楽しむべきな気がしている。

記:吉川

所収:『広い世界と2や8や7』左右社、2020

制服にセロハンテープを光らせて(驟雨)いつまで私、わらうの/山崎聡子

あめいろの空をはがれてゆく雲にかすかに匂うセロファンテープ/笹井宏之

疲れっぱなしの下半期 百均の幅の小さいセロハンテープ/武田穂佳

自分はこれからもっと悪くなる 見なくてもわかる 幅の小さいセロハンテープ/同

セロハンテープといってぱっと思い出す歌を並べてみた。その透明さからくる素敵な雰囲気が詩的に昇華されていくものもあれば、生活圏内で多用する道具としての一面が濃く出ているものもある。

永井の歌は、どちらかというと生活の中の一道具としてのセロハンテープ感が強く出ている。「カッター付き」であることで一気にストレスフリーになるセロハンテープ。もし詩的なものとして「セロテープ」を見つめるなら、カッターがついていようがついていなかろうがさほど関係ないだろう。「付きのやつ」という言い方からも、より便利なものだとなんとなく捉えられているだけで、それ以上のものは見られていないように思う。

この、ふつうセロハンテープといえば思い浮かんでしまうような透明な素敵さを、ほぼ無視して道具として押し出すことが、逆に詩的に感じられてくる。

下の句では、「生きてること」自体の素晴らしさで「盛り上がりたい」と言う。たしかに、生きつづけていること、生きられているということは常に奇跡の上で成り立っている。生きて、社会の中で動いて、忙しく色んな事を考えていると、つい生きていること自体の奇跡を忘れてしまう。改めて生きれていることで盛り上がりたい、という主体の気持がとても分かる。

ここで面白いのは、その感覚が生じたきっかけが、カッター付きのセロテープを買ったという点である。見過ごして忘れてしまうようななんてことのない幸福、というのを、そんな小さな道具が引き出しているというのが面白く、感動的である。ここで、うつくしいセロハンテープの透明さが、主体に人生まで透かして見せて、こう感じるに至ったなどと無理矢理詩的に解釈していくことも可能ではあるが、ここではそれはしない。セロハンテープを詩的な要素として使っているから良くなっているのではなく、敢えて道具的な側面を言うことでそんな道具から考えたのかと思わせ、飛躍自体の詩的さを全体で増幅している点が優れているのである。

実際この歌は、いち道具から思考が飛び過ぎているのに、さほど違和感なく受け入れられるのは、それくらい思考というものは常日頃からぶっとんでいるんだということが、無意識のうちに分かっているからなのかもしれない。上の句と下の句というテンプレートを持つ短歌は、その形からして、そういう生活上の思考の飛躍を記すのにはぴったりな形なのだろうと、永井祐の歌を見て改めて思う。

とだいたいこの歌に関してはそういう把握(小さい道具に端を発して、生きていること自体の嬉しさに目を向けたという歌)だが、最後の「盛り上がりたい」には若干アクというか、すっと飲み下せない何かがあるように思う。

この「盛り上がりたい」を、テンションの高いクラブでのダンスや、友達と集まってするパーティーのようなものとして考えると、急にみんなを巻き込んでいるのが気になる。生きてることを「みんなで」盛り上がりたい、となると、そこに事情を見てしまう。何もかもみんなと感情を共有したいという若者的な感覚なのか、みんな生きてることの奇跡を忘れてしまっている、そうさせられてしまうような忙しく圧をかける社会があると非難する意図があるのか。

「盛り上がりたい」をひとりの、自分自身内で完結する感情と考えると、「たい」が気になる。~したい、という言い方は、その時点ではそれが叶っていないことを意味する。空を飛びたい、と言えば、今は空を飛んでいない。ご飯を食べたいと言えば、今はご飯を食べていない空腹な最中だと考えられる。「盛り上がりたい」とは、今、またそれまでは生きてることだけでは盛り上がれていなかったことを意味する。ここでも、生きてること自体の大切さを忘れさせてしまっていた原因をいろいろ想像してしまう。

カッター付きセロハンテープから、「生きてることで盛り上がりたい」と思えた、その思えたということに希望を見たいが、主体は果たして今後生きてることで盛り上がり続けることは出来るのだろうか。買った一分後には、そんなこと言ってもやっぱりそれだけじゃやってられないよね、と熱が冷めてしまうかもしれない。

この歌に、生きてることで盛り上がるぞ~と嬉しくなっている主体を見るのか、生きていることだけでは正直盛り上がれないと分かっていて寂しくもそう言っている主体を想像するのか、私/みんなが生きていることだけで盛り上がれるような世界になればいいのにと祈りに近い感情を抱いている主体を想像するのか。はっきり見えるようで、見えない、まさにセロハンテープの歌だなあと思ってしまう。

記:丸田

所収:『個室』(深夜叢書社 1985)

橋本多佳子の〈螢籠昏ければ揺り炎えたゝす〉が下敷きにあるとして、情念が燃え上がるような多佳子の句に比べると、いかにドライな目線をもっていることか。最後の力を振り絞って燃えたあとの、抜け殻、燃えて、燃え尽くして、それでおしまい、そんな螢をあざ笑うみたいに、ことごとく我が事から引き離し、心も乾き、ニヒルな笑みを浮べ、そんな自分をさらに他人として眺め、燃えていた時間をばからしく思う。ゐて、と突き放す、若かったんだな、と思わずにいられない。俳句から離れていったという宗田、その十九歳から二十四歳までの句が『個室』に収められている。

記 平野

柳元佑太

春日井建20歳の時に刊行された『未青年』(作品社・1960)という歌集は初めから伝説となるべき要素を抱え込み、なるべくして伝説となったような歌集である。17歳から20歳までの歌を所収した一青年の第一歌集に三島由紀夫の序文つき。しかも三島由紀夫をして「われわれは一人の若い定家を持ったのである」と言わしめている。

大作家が無名の青年の序文を執筆することを訝しく思うむきもあろうが、春日井を三島に紹介したのは敏腕編集者の中井英夫。中井英夫は「短歌研究」「短歌」の編集長を務めた所謂「前衛短歌」の仕掛け人、黒幕である。彼が著した『黒衣の短歌史』を読むと、中井が当時十代後半だった春日井に格別目をかけ、総合誌での作品発表の機会を与えていたことが分かる。要するに平たく言えば春日井にはジャーナリズムの中に後ろ盾もあった。その歳において得られるものとしては最高のものと思われるバックアップのもと『未青年』は世に問われ、世の歌人に賛否ありつつも熱狂的に迎えられ、センセーションを生んだ。

また春日井の『未青年』以後の歌集の一般的な評価が余り高くはない(ようにぼくから見える)ということも、相対的な『未青年』の価値を高めてしまっているように思える。『未青年』以後の春日井に向けられた読者のかような眼差しには同情を禁じ得ないが、しかしそのような受容こそが『未青年』を「伝説」に押し上げたのも事実であろう。

とはいえ、伝説など犬も喰わない。一読者として春日井のテクストに忠実に精神を浸して、『未青年』を受け取りたい。ある種の古典は、己に引きつけてある種強引に読まれることを待っている。だいたい、例えばドストエフスキーやサリンジャーを醒めた批評的な「大人」の精神で受け付けて何が得るところやある。精神的な成熟を迎える前の人間が一人部屋に籠り読むべき書という愚かなカテゴライズが許されるならば『未青年』もそのような種類の歌集であるように思うし、ぼくのごとき生意気な(!)未だ精神の青く熟していない読者の評を『未青年』が許さなければ嘘であろう。

さて『未青年』は以下のようなエピグラフから始まる。

少年だつたとき 海の悪童たちに砂浜へ埋められた日があつた あの日 首すじまで銀の砂粒をかぶつて みうごきできない僕が 泣きながら知つたのは何だつたろう 夕焼けの火影となつて立ち動く裸の少年たちにくみふせられたぼく そして 残照にまだ熱い砂に灼かれて 肌はきんきんといたむのだった ああ日輪 みんなの素足が消えていつた砂山のむこうから やがて青ざめた怒濤がおしよせ ぼくのいましめの砂が波にほどけるころひとりぽつちのぼくの真上には 病んだ 紫陽花のような日輪が狂つていた

鼻につくくらい甘美な文章である。ここにはマゾヒスティックな倒錯した快楽に目覚めてしまった非力で泣虫な少年がいる。このエピグラフが見事に導出した、受動的で脆弱な主体は、章の中で主題を変えながら、ナイーブさへの嫌悪(禁忌を侵犯しようとする動き)とそのナイーブさ自体の持つ深さへの逆説的な耽溺を行き来する。なお、一首ごとに評をつけるような野暮はやめようと思う。章から好きだった歌を選んで章ごとに感想を附したい。

「緑素粒」

大空の斬首ののちの静もりか没【お】ちし日輪がのこすむらさき

学友のかたれる恋はみな淡し遠く春雷の鳴る空のした

唖蝉が砂にしびれて死ぬ夕べ告げ得ぬ愛にくちびる乾く

埴輪青年のくらき眼窩にそそぎこむ与へるのみの愛はつめたく

プラトンを読みて倫理の愛の章に泡立ちやまぬ若きししむら

童貞のするどき指に房もげば葡萄のみどりしたたるばかり

われよりも熱き血の子は許しがたく少年院を妬みて見をり

白球を追ふ少年がのめりこむつめたき空のはてに風鳴る

青嵐はげしく吹きて君を待つ木原に花の処刑はやまず

石皿に噴水の水あふれゆけば乳にむせたる記憶の欲しく

粗布しろく君のねむりを包みゐむ向日葵が昼の熱吐く深夜

水仙の苔のしづむ眼の清くみどり児が知恵をふかめゐる冬

青年が恋愛感情を抱く。同性愛のようにもとれる。過剰な身体性を持て余しつつも積極的に動くことは出来ず、むしろ進んで自らの身体の観察者の位置に立ち、自然が火照った身体を冷ます。鬱屈とした性の芽生え。理性による抑えつけが性愛のとめどなさを保証する。濡れ滴るような、色彩的な叙情は圧巻。

「水母季」

襲ひくる兄の死霊を逃れむと帆を張れば潮の香がなだれこむ

水門へ流るる潮にさからひて泳ぎつつ兄の死も信じ得ぬ

生きをれば兄も無頼か海翳り刺青のごとき水脈はしる

潮ぐもる夕べのしろき飛込台のぼりつめ男の死を愛しめり

内股に青藻からませ青年は巻貝を採る少女のために

水葬のむくろただよふ海ふかく白緑の藻に海雪は降る

蝶の粉を裸の肩にまぶしゐたりわれは戦火に染む空のした

兄よいかなる神との寒き婚姻を得しや地上は雪重く降る

白猫の眼にうつされし灯が揺れて父の胸奥【むねど】にねむる軍港

舌根が塩に傷つく沖にまで泳ぐともわれはけだものくさく

亡くなった兄への愛、思慕と恐れ。兄への挽歌であるのだろう。兄と自分は鏡像関係にあるようにも読めるし、兄弟間での愛というものも仄めかされる。敗戦後十五年しか経っていないことを考えれば南洋で死んだ(とされる)兄のイメージはリアル。

「奴隷絵図」

ミケランジェロに暗く惹かれし少年期肉にひそまる修羅まだ知らず

エジプトの奴隷絵図の花房を愛して母は年わかく老ゆ

略奪婚を足首あつく恋ふ夜の寝棺に臥せるごときひとり寝

有頂天に生きてみづみづと孵化しゆく少年の渇を人らは知らず

火祭りの輪を抜けきたる青年は霊を吐きしか死顔をもてり

牛飼座空にかたむき遠くわれに性愛を教へくれし農夫よ

子を産みし同級の少女の噂してなまぐさきかな青年の舌

絵画や彫刻のモチーフが頻出。この辺りから家族や血の「待逃れがたさ」を朧げに感じ始める。〈子を産みし同級の少女の噂してなまぐさきかな青年の舌〉が男性の身体性の暗がりの中に発見している獣臭さは、案外表面的に見えるけども、キャッチーで届く。

「雪炎」

季めぐり宇宙の唇【くち】のさざめ言しろく降りくる冬も深まる

肉声をはるかに聴きてくだりゆく霧の運河にひたる石階

だみ声のさむき酒場に吊られゐて水牛の角は夜ごと黝ずむ

膝つきて散らばる硝子ひろはむか酔漢の過失美しければ

帰りゆくさむき部屋には抱くべき腕さへもたぬ胸像【トルソオ】が待つ

ことばなど失ひはてむ日がくると仰げり小暗く雪の舞ふ空

雪の冷たさの中に熱が見出されるという在りようは、この歌集における作中主体の在りようともリンクするのではないか。

「弟子」

ヴェニスに死すと十死つめたく展きをり水煙する雨の夜明けは

唇びるに蛾の銀粉をまぶしつつ己れを恋ひし野の少年期

刺すことばばかり選べり指熱くわれはメロンの縞目をたどり

石膏のつめたき筒をぬくめゆく若く愛されやすき両脚

無骨なる男の斧にひきさかれ生木は琥珀の樹液を噴けり

傷つけばなべて美し薔薇疹も打撲のあとの鈍き紫紺も

旅にきて魅かれてやまぬ青年もうつくしければ悪霊の弟子

太陽の金糸に狂ひみどり噴く杉のを描きしゴッホ忌あつし

ねむられぬ汝がため麻薬の水汲めば窓より寒く雪渓は見ゆ

力のある歌が並んでいる印象。師弟関係を性的な関係に読み替えていく作業が行われている。思えばこれまでの章でも、同性、血縁関係、師弟関係などの社会の中では性的関係に読み替えることを禁忌とされてきたものを、あえて侵犯している。

「火柱像」

磔刑の絵を血ばしりて眺めをるときわが悪相も輝かむか

ひとときを燃えて悔なし金環の陽が翳るときほそく息吐く

沈丁花の淡紫のしづむ午さがり未生の悪をなつかしむなり

星落ちて宇宙組織の脱落者のわれのみならぬことを哀しむ

両の眼に針刺して魚を放ちやるきみを受刑に送るかたみに

獄舎の君を恋ひつつ聴けり磁気あらし激しき海を伝へる電波

暗緑の菌糸きらめく石壁にもたれて形余の友を恋ひゐき

独房に悪への嗜好を忘れこし友は抜けがらとしか思はれず

軟禁の友を訪ひゆく夜くらく神をもたねば受難にも遭はず

罪を犯し獄へ向かう友人を見送る自分。自分は悪の途に踏み込むことはしない(いつだってこの作中主体は消極的である)にも関わらず〈独房に悪への嗜好を忘れこし友は抜けがらとしか思はれず〉などど述べる。悪への憧れがあるのだが、それを成就させないことにマゾヒスティックな快楽を覚えているようにすら見える。60年という時代を考えれば安保なわけで、独房などどいう語は同時代的状況とも確かに響き合っていたはずである。

「血忌」

晩婚に生みたるわれを抱きしめし母よ氷紋のひろがる夜明け

芽水仙に光が氾濫する昼は累々と毛嫌ひするものが増す

死せる兄生きゐる弟みな冥くながき血忌の胸ふかく棲む

「兄妹」

あばら骨つめたく軋みて氷上を追ひゆかり飢ゑしわれ男巫【おとこみこ】

雪まみれの二月といふにまざまざと干からぶ眼窩もつ兄弟か

千の嘘告げしつめたき愛のため少女の雨の日の夢遊病

「血忌」「兄妹」二つの章とも歌はやや弱い印象を受けたけれども、家族や血という主題についてより厚みが出ている。ただ、この先には天皇制の問題があるはずだけれども、春日井はそこまでは踏み込んでいない。これは春日井の手落ちであると思う。この歌集における唯一の欠点を挙げるとするなら、世界観の構築を優先して斬るべきもののすぐ近くまで到達しながら斬らなかったことを挙げたい。

「洪水伝説」

鉄舟を漕ぎゆか男みづみづと幾千のノアの水漬ける街

水ひかぬ路地の露店に骰子を振るわが欲望の鳥【イアンクス】の泥光る手よ

無尽数の白兎がとべる波がしら大洪水の後も騒ぎたつ

夜の海の絡みくる藻にひきずられ沈むべき若き児が欲しきかな

わが手にて土葬をしたしむらさきの死斑を浮かす少年の首

余剰なるにんげんのわれも一人にて夕霧に頭より犯されゆけり

最後の章。神話と名古屋(春日井健は愛知県の人である)をオーバーラップさせていて非常に読みごたえがあった。水の底に沈んだ大都市名古屋。ああこれだけ豊かな物語をカタルシスで終わらせてしまうんだなという微妙に残念に思う気持ちもありながらだが。

とはいえ春日井建『未青年』を通読して感じたのは、これを過去のものとして通り過ぎるにはあまりにも惜しすぎるということである。幸い、近々読本が出る水原紫苑をはじめとして、健に惹かれ、師事した歌人は多い。それだけ健のエッセンスは歌壇には分有されているはずだし、彼らからにじみ出る『未青年』を感じるのもそう悪くはないはずだ。

*春日井建の表記に誤りがある箇所がありましたので修正いたしました(2021年3月13日)