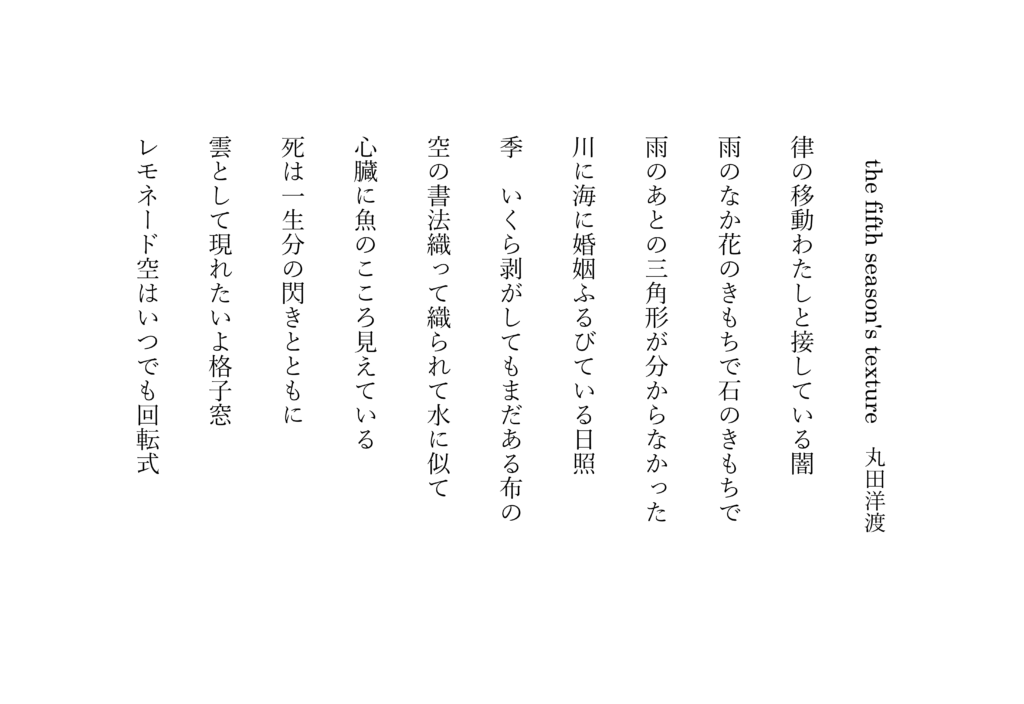

the fifth season’s texture 丸田洋渡

律の移動わたしと接している闇

雨のなか花のきもちで石のきもちで

雨のあとの三角形が分からなかった

川に海に婚姻ふるびている日照

季 いくら剥がしてもまだある布の

空の書法織って織られて水に似て

心臓に魚のこころ見えている

死は一生分の閃きとともに

雲として現れたいよ格子窓

レモネード空はいつでも回転式

短詩系ブログ

所収:『俳コレ』 邑書林 2011

「風船」は春の季語だけれど、ここは夏の季語「灼く」から、夏の風景だと読みたい。「風船」はいつの季節でもあるものだし、欠片となって灼かれたことでこの句における風船は春の気分が全くない。

風船の人工的で派手な色、少し縮れながら灼ける微かなゴムの匂いが喚起される。そのジリジリとした空気感が「空しづか」に接続されて、立っているだけで汗をかいてしまう風のない静止した夏のある日の空気が立ち上がる。鮮明ななんでもなさに心が惹かれる。

物語性のようなものを読み取るべき句ではないのだろうけど、空へと飛んでいくはずの風船が地面で灼けているという状況が、「夏の空」を「風船のない夏の空」へと変換するために、前項で述べたこととは対照的にどことなく欠落した印象も与える。そんな複雑さをたたえているからこそ、この句に漂う夏の空気感は肌で感じるだけでなく、なんとなく心に触れる美しさがあるような気がしている。

記:吉川

所収:『祝日たちのために』(港の人 2019)

死の影で充ちている。夏も、人も、水も、木も。静謐で、風景を見ているような気持ちになる。風景よりは絵に近いかもしれない。澄んだ、暗い、水と木の絵。

「晩夏晩年」のゆるやかな加速、「水死の木」のやや強い止め方が、より不穏で、より終止感(死)を演出している。読むうちに、気がつけば、内側に浸食してきている。

私の中では、この句は「水死」という単語からイメージされた。水の中に埋もれて(囲まれて)木が立っていて、水死しているのだと思ったが、よく見れば逆だった。水死している木が、水のまわりに立っている。この、周りが淵に変わる感覚が、急激に人生に重なって、心が冷えた。

今、私は「水」に自分を代入して読んでいるが、晩年にさしかかれば、自然と「水死の木」に共感できるようになるのだろうか。晩年とは、いつからなのだろうか。死ぬと自動的に晩年が決まるが、生きながらにして、晩年に入ったと自覚できるだろうか。人生が今も刻々と、なめらかに、滅んでいっていることに、未だ納得できていない自分に、この句は冷ややかに侵入してくる。晩夏が来れば、それはもっと。

記:丸田