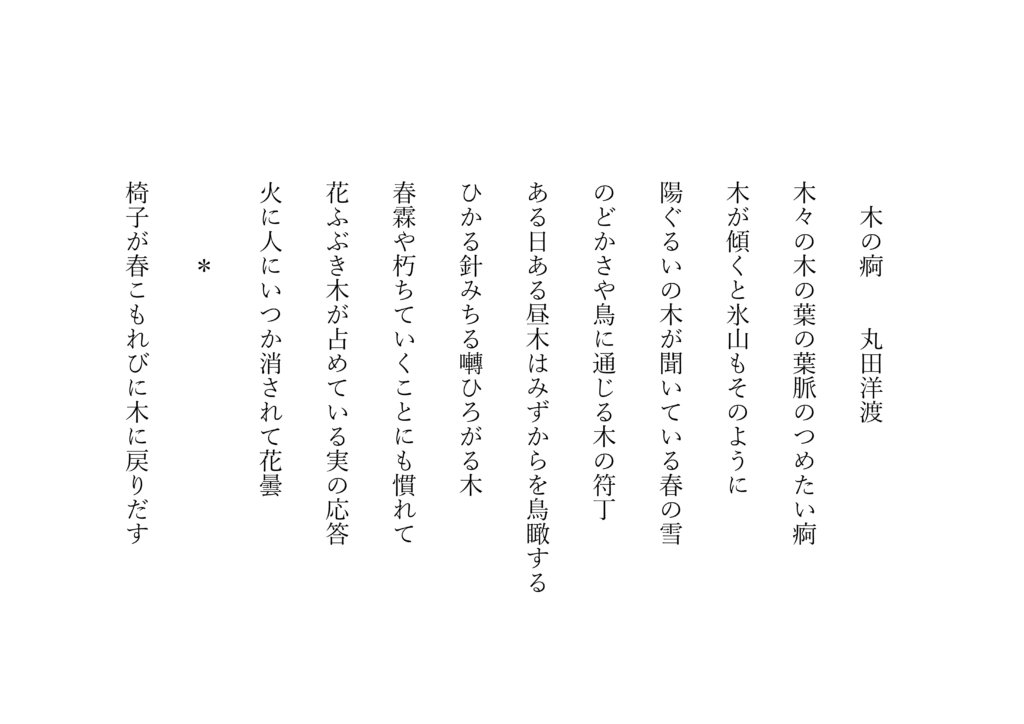

木の痾 丸田洋渡

木々の木の葉の葉脈のつめたい痾

木が傾くと氷山もそのように

陽ぐるいの木が聞いている春の雪

のどかさや鳥に通じる木の符丁

ある日ある昼木はみずからを鳥瞰する

ひかる針みちる囀ひろがる木

春霖や朽ちていくことにも慣れて

花ふぶき木が占めている実の応答

火に人にいつか消されて花曇

*

椅子が春こもれびに木に戻りだす

短詩系ブログ

所収:『眞神』端渓社 1973

「広さ」が描かれているから池や湖に口をつけて水を飲んでいる様だろう。水を飲みながらも、その行為を通して水の広がり、湖や池全体を感じることには遥かな安らぎがある。夏の日差しに熱くなった体を水で内から静める心地よさが、気温も落ち着いて肌に馴染む「夏ゆふべ」の空気感が、その安らぎの感覚を確かにしている。

水平に広がる水に対して、首が垂直の動きを見せる構図が印象的だが、人間の首は短いので垂れるという表現には違和感が残る。首を垂れるという表現が適当なのは牛や馬などの動物であろう。敢えて「垂れる」と表現しことで、牛や馬と同じく生きる物として、水の安らぎに身を委ねる人間の姿が浮かぶ。また、「首を垂れる」という表現にある、静かな悲しみや、敬虔さが、水を飲む姿に重なって浮かび上がってくる。

記:吉川

所収:『hibi』港の人 2018

不思議(または不気味)な後味の川柳。作りは一見簡単であるし一句もさらりと読めてしまうが、非常に奇妙である。

まず、「藤という燃え方」。桜という植物、牛という動物、冷奴という食べ物。この「という」が使われるときには、前者が要素、後者がそのカテゴリーのようになる。ここで、藤という〇〇を考えた時、植物、美しさ、紫、などが類推できる。藤にある共通点から考えていく。ここで、想定外の「燃え方」が来る。藤は燃えていたんだ、少なくとも主体は(主体のいる世界では)、藤を燃え方の一つと捉えているんだ、と分かる。藤が急激に神聖な、得体のしれないもののように感じられる。

次に、「が残されている」。「を残している」とは違う。ただ残されている限り。自分とは少し遠い位置に藤が燃え方として残されている。果たしてそれが主体にとって希望なのか絶望なのかが分からない。例えば「自殺という死に方が残されている」という文は、死にたいんだったら、希望のように聞こえる。この句で、藤は、その燃え方は、どのように映っているのか。

それぞれの語の持っている不思議さ、哀しさ、儚さが、奇妙な構造で支えられて、独特の響きあいを見せている。一体、藤が燃え方として残されていることを主体はどう受け止めているのか、読者はどう受け取ったらよいのかが分からないまま、ただその景色・事実だけが屹然と、かつ漠然と心に残る。読者としてこの句に取り残されてしまう自分の感覚が、この句の中の藤の在り方と共鳴し合うようで、奇妙な心地よさがある。

記:丸田

所収:『江戸櫻』小澤書店 1988

水運が盛んだった「水の都」として、江戸の記憶と密接に関わる淺草川を舞台に、演出らしく小雪を舞わせる作者は江戸情緒の世界に遊んでいるのかと思えば、下五を淺い川にすることで、ただ人びとの記憶のなかを流れる淺草川を描くだけではなく、現在も江戸から変わらずに流れ続ける実景としての淺草川に迫っていく。記憶の景から実景に舵が切られる、その転換点としての「や」、単なる言葉遊びで終わらないところが巧みな一句。

記:平野

所収:『蕪村俳句集』岩波書店 1989

蕪村の愛用語だという、とかくしてがこの句では心の動きを表現している。日射しが強くて暑い夏、外に出て手にした扇をあおぐかそれとも日よけにするか、しばらく悩んで笠になしつる。確かに外で一生懸命に扇をあおいだとしても、風は生ぬるくてまったく涼みの足しにならないだろう。暑いなか、多少の涼でも求めようとする実感の伝わる一句。

記:平野

所収:『星涼』ふらんす堂 2010

野遊びの最中に空を見る、のではなく野遊びのように空を見る。ただ空を共に見ることを、野遊びという楽しい出来事に喩えることのできる、作中主体と「みんな」の親密さは眩しい。「野遊び」・「みんな」・「空」という語の連なりや、助詞の「て」で終わることの余韻が生み出すノスタルジーに浸っていると、野遊びをしない大人に成長しても子供の時とは変わらないもの(みんなとの関係性や空の眩しさなど)を詠んだ句のようにも思える。 シンプルなようでいて読むほどに抒情豊かな1句。

記:吉川

所収:『ただならぬぽ』ふらんす堂 2017

一面に広がる田にぽつんと立つ案山子。「ふりそそぐ」によって上下の動きが生まれ、立体的に景が見えてくる。要素がどんどんと追加されるような句だが、それに反して、句の世界は窮屈ではなく、むしろ空白が増していっているように感じる。この句の中で可視のものは案山子だけであり、際限なく広がって、ふりそそいで、最後に残っているのは案山子だけという空虚さが、妙に心地いい(案山子はこの句の中にすらおらず、全て見えないが在るものの話をしているだけなのかもしれない……)。案山子の孤独のようなものも感じるが、ここではなんだか、案山子の悲しみや神の意識が綯い交ぜになって、人間には言表出来ない状態で丁度よく安定して存在しているような、深いよろこびを感じる。

「ふりそそぐ」をどの語に掛けて読むか、降り注がれる対象を何と考えるかで景が容易に変わってしまう。しかし、句は k 音の連続に加え i 段で脚韻が踏まれて、綺麗に構成されている。この不安定が過剰に安定しているような気持ち悪さが、怖いくらいに美しいと思ってしまう。

記:丸田

所収:『びあんか』深夜叢書社 2014

あなたの部屋の時計は2分遅れている。あなたはそれを知っている。知っていても時計の指し示す時間のずれを直さないのは、単にあなたが面倒くさがりであるというだけなのかもしれない。

とはいえ実際のところあなたは、そのずれている時計が何となく気に入っている。

あなたがそんなことを考えだすときは決まって深夜である。ベッドに入って寝付けないとき、日中は聞こえないような物音が気になりだすことがあなたにはよくある。

それはチクタクという秒針の音かもしれないし、あるいは分針が動くときのコッ、というかすかな音かもしれない。この歌では、針と針がすれ違うときの微々たる針の逡巡が作中主体に知覚され、それがためらいという感覚で言い留められている。

眠れない夜にはかすかな時計の息遣いがふいに聞こえ出すという瞬間があって、あなたはそのとき、聴いた、聴こえた、と思う。何かこの世ならぬものの感じを受けて、あなたはすっと冷や汗を覚える。

そして朝になればすべて忘れてしまう。

人でないものへの共鳴性が強いという意味でとても水原紫苑的な一首。

記:柳元

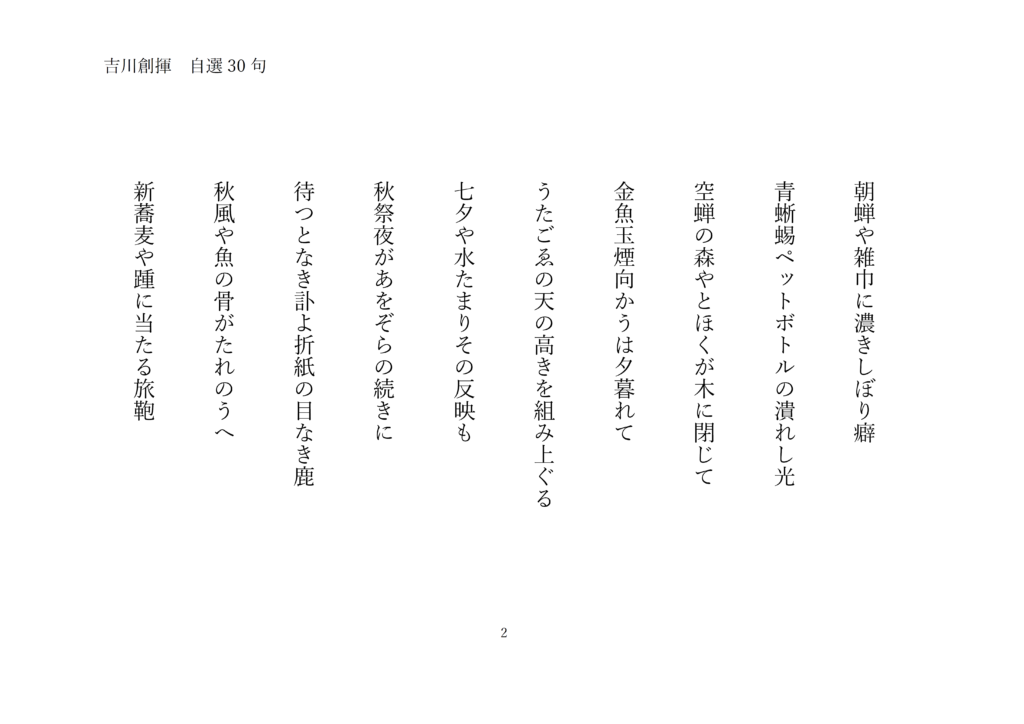

自選30句 吉川創揮

闇つうと蛇の鼻腔を抜けて春

かなしみの耳の熱きよ紫木蓮

春月やさなぎの中の砂嵐

さびしさは鳴ればよいのに蜆汁

ラシャ鋏うつくしく卒業の日よ

頬にアスファルトの熱や蟻歩む

見てゐれば蟻見えてきし夕日かな

八月来る背中に鼻を押しつけて

たましひを曳く帆なりけり日焼の身

水菜食む遣唐使船すずしく朱

朝蝉や雑巾に濃きしぼり癖

青蜥蜴ペットボトルの潰れし光

空蝉の森やとほくが木に閉じて

金魚玉煙向かうは夕暮れて

うたごゑの天の高きを組み上ぐる

七夕や水たまりその反映も

秋祭夜があをぞらの続きに

待つとなき訃よ折紙の目なき鹿

秋風や魚の骨がたれのうへ

新蕎麦や踵に当たる旅鞄

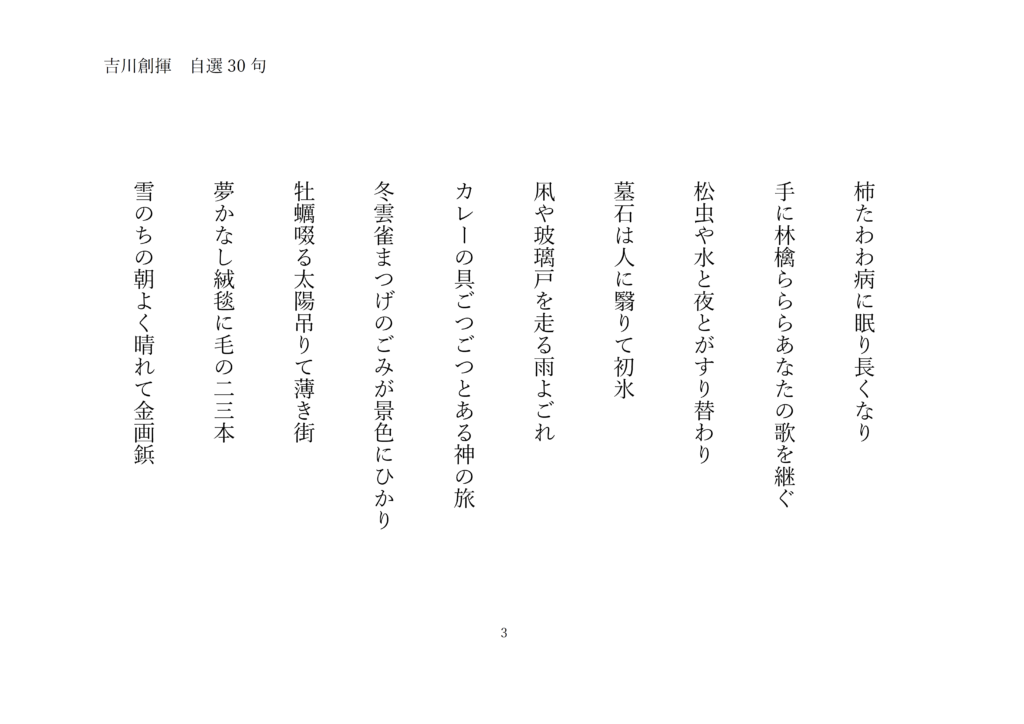

柿たわわ病に眠り長くなり

手に林檎らららあなたの歌を継ぐ

松虫や水と夜とがすり替わり

墓石は人に翳りて初氷

凩や玻璃戸を走る雨よごれ

カレーの具ごつごつとある神の旅

冬雲雀まつげのごみが景色にひかり

牡蠣啜る太陽吊りて薄き街

夢かなし絨毯に毛の二三本

雪のちの朝よく晴れて金画鋲

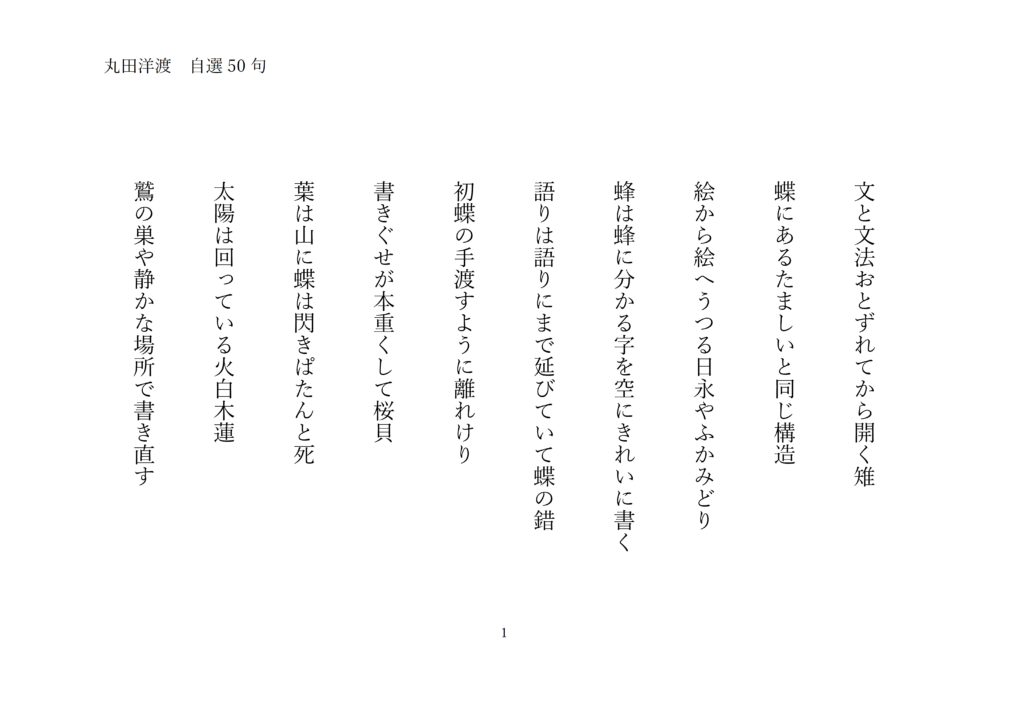

自選50句 丸田洋渡

文と文法おとずれてから開く雉

蝶にあるたましいと同じ構造

絵から絵へうつる日永やふかみどり

蜂は蜂に分かる字を空にきれいに書く

語りは語りにまで延びていて蝶の錯

初蝶の手渡すように離れけり

書きぐせが本重くして桜貝

葉は山に蝶は閃きぱたんと死

太陽は回っている火白木蓮

鷲の巣や静かな場所で書き直す

文字から墨へ墨から文字へ雪柳

林を想いうつろになる雪洞

流暢に春の砂丘は多楽章

石鹼玉音感のある子どもたち

一行のかろやか花の半音階

飛行機が桜に入りゆっくり出る

落花めまぐるしく彼方ときめく目

月古りてゆく春の高鳴るテニス

まひるまの砂絵の麒麟油かぜ

こでまりの花やゆうべを一番愛す

手を三度ふつてお別れ梨の花

目は空にありつつ話す水ようかん

海から崖を見たことがない冷奴

すずしさや海に港の未完成

夕凪を座りつづけて絵の気配

泉に手を入れ泉を手に入れる

朝曇すぐ手紙はばたく区域

翡翠を引用しては紙を飛ぶ

光それが扉だと知る山椒魚

水からくりいつも上からくる天使

光の子みんな腕無しすべりひゆ

秋冷や光は鳥をもてはやす

眩しさに鹿は一枚へと変わる

鵲や白紙に収まらぬ発光

秋蝶は一昨日の百の構想

すいすいと月が昇って絵が乾く

銀杏散る窓がまたたくまに濡れる

月の暈人体という柔らかさ

太陽も咲くことあれば菊の花

金木犀歩道広くてかなしい午後

銀杏散る庇のように陽のように

沖に季の似かよひあつてひと休み

初雪は原稿用紙に似ていて書く

短日や花を究めてゆけば咲く

凍鶴のうしろを向いて止まりけり

鉱石のうつくしき示唆十二月

マフラーに雪なじむまでの遮断機

こんなにも雪が降りそう白鳥に

飛ぶように泳ぐ白鳥飛ぶときも

書くうちにあかつき軽くなる氷