天使學 柳元佑太

天使學水澄む頃に修められ

秋茄子に呆れてトマス・アクィナス

矢が下手な天使がよろし山の秋

柿熟す戀は天使の暇つぶし

光線(ひ)と共に天使の天降(あも)る苅田かな

閒違へて天使天降(あも)れる紅葉寺

佛さま天使を放逐(やら)ふ紅葉かな

天使たち草相撲みて歸還(かへ)らむか

掛稻や映畫の愛の平凡(ありきた)り

稻掛けて天使同士は戀をせず

短詩系ブログ

天使學 柳元佑太

天使學水澄む頃に修められ

秋茄子に呆れてトマス・アクィナス

矢が下手な天使がよろし山の秋

柿熟す戀は天使の暇つぶし

光線(ひ)と共に天使の天降(あも)る苅田かな

閒違へて天使天降(あも)れる紅葉寺

佛さま天使を放逐(やら)ふ紅葉かな

天使たち草相撲みて歸還(かへ)らむか

掛稻や映畫の愛の平凡(ありきた)り

稻掛けて天使同士は戀をせず

梨佛 柳元佑太

み佛や梨のすがたにましましき

梨佛おのれを衆生(ひと)に食(じき)せしむ

靑太虛(あをぞら)や天意に合(かな)ふ梨の形

梨も又た佛ごころを存すべし

いたづらに日月通過(とほ)る梨の前

戀愛や自然(じねん)に梨の甘うなり

べからずと言はれかなしき梨童子

全方位梨の佛のおはしける

梨のこと少し考へ只管打坐(しくわんたざ)

皇太子梨の季節に卽位せり

水溜渡海 柳元佑太

春闌けて禽(とり)や獸や天竺路

処(ばしよ)違へ虹反復(くりか)へす中国帆船(じやんくせん)

犬の為め陵(みささぎ)造る虚空かな

水溜を渡海の蟻や南無阿弥陀

朕(すめらぎ)も時に痔ならむ月日貝

春曉の夢樂(よ)くて獏追放(やら)ふなり

蟻食獸(ありくひ)の舌た走りて攫蟻(ありさらひ)

飛び交へ燕何視ても逆光(さかびかり)

夏の旅うす桃色の儒艮らと

生きて日々記憶修理(つくろ)ふ金魚玉

瓦礫と天使 柳元佑太

*

「新しい天使」と題されたクレーの絵がある。そこには一人の天使が描かれていて、その姿は、じっと見つめている何かから今にも遠ざかろうとしているかのようだ。その眼はかっと開き、ロは開いていて、翼は広げられている。歴史の天使は、このような姿をしているにちがいない。彼は顔を過去へ向けている。私たちには出来事の連鎖が見えるところに、彼はひたすら破局だけを見るのだ。その破局は、瓦礫の上に瓦礫をひっきりなしに積み重ね、それを彼の足元に投げつけている。彼はきっと、なろうことならそこに留まり、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せ集めて繋ぎ合わせたいのだろう。だが、楽園からは嵐が吹きつけていて、その風が彼の翼に孕まれている。しかも、嵐のあまりの激しさに、天使はもう翼を閉じることができない。

ヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について」

死が完成(つく)る未完の稿や瓦礫塊

報道は屍體を視せず瓦礫塊

僞(ふえいく)の死・死に偽(ふえいく)無し・瓦礫塊

瓦礫へと瓦礫降るなり舊ピアノ

新しい天使……雪、瓦礫、泥

*

夜は友の足音こそあれ瓦礫塊

*

ノー・グローバル運動が掲げる主張の中で何か価値のあるものがあるとすれば、それは、平和的なグローバル化の利益がシステム周辺に住む人々の不利益によって支払われている、という確信なのだ。

ウンベルト・エーコ『歴史が後ずさりするとき』

銃弾のくるしき春を無為(なにもせず)

楽園や春の島嶼(こじま)の思考(ものおもひ)

征く夢が夢で濟むなり目借時

春の虹濃く像(かたち)なす識閾下

間拔獺讚 柳元佑太

四方八方【あちこち】に魚祀りけり獺【をそ】の村

絕滅の獺の祭を見に來しが

微よ風に假眠る獺や祭笛

間拔獺祀りし魚を忘れけり

獺も又た酒神もてる祭の日

夕暮の獺の祭の小盃

祭獺愛し合ふとき靜電氣

天體や氣海を充たす獺祭

巨き獺來て人間を祀らむや

獺の喪を修す獺祭てふ酒に

蝶旅團 柳元佑太

百貨店(でぱーと)の柱の卷貝(かい)よ雪豫報

孤獨とは島嶼(しまこじま)なれ沖に鮫

※

冬空を旅(ゆ)く一と筋の花粉粒(かふんりふ)

氷るものなき蒼天(あをぞら)や猶ほ氷る

人住めば有穢や凍蝶旅團なす

流星の冷たく火(も)えて土龍の死

※

山茶花や群衆(くんじゆ)の糞を菌が喰(を)す

※

冬の僧獨り星閒徒涉(かちわた)る

僧乘せて飛ぶ座蒲團(ざぶ)もあり冬銀河

月の光暈(はろ)凍てをり猫の艶天與

※

寢て覺めて鼯心地(むささびごこち)ひた滑空(すべ)る

寒き大氣が月光を濾過すなり

科學寒し人類既に月を步(ほ)し

※

繪を颯と視枯蘆原と云ひしのみ

天充たす雪の氣配に樹樹騷ぐ

明晰に禽影走る雪の上

雪の日の地平の山の蒼げむり

※

雪蒼く降り込みゐたり舊象舍

冬の太陽(ひ)の熱拜む鳥獸蟲魚

水枯れて葉書は葉たること忘却(わす)れ

鯖中り 柳元佑太

鯖啞然釣り上げられて銀河見て

小金得て鯖と替へけり金木犀

俎や銀河が鯖の肌に凝り

秋鯖の肌にさしけり緋一瞬

秋鯖のあぶらかがやく醬油の面

あめつちや鯖の秋とて酒二合

おそ秋の銀河濃ければ中り鯖

曉やうれしきものに鯖中り

もの全て蒼ざめにけり鯖中り

秋鯖のうらみを吾の一身に

朱鷺(ニッポニア・ニッポン) 柳元佑太

石斧(せきふ)もてば觀念論者たる人よ花粉の河のとはの水切

全て虹彩は光の車輪なりや疑ふならば子猫の眼を見よ

濤音は濤より白く濱を打ち英語讀本(リーダー)に未完の冒險譚

朝に夕(け)に思ひ出す、ネモ船長はノーチラス號と共に沈みき

稻妻は靑を媒介とする電流、ダ・ヴィンチ手稿に魚釣のことも

逝く夏の洗ひ晒しのかひなとは汽車を知らざる靜脈鐵路

流星は例へば銳目(とめ)を持つと思(も)ひ阿修羅三面淚眼の晝

鶉溶けて潦なす夕まぐれ前職の源泉徵收票受く

言語野の草木全き紅葉してゐるかあるひはプシュケの火事か

蜜蜂の羽色は薄く黃金がかり植字工の掌に渚廣がる

まひるまのかの繩跳の少女等も繭と化す頃野菜屑煮らる

頬削る泪(なだ)こそあらめその溪に一匹の魚棲まはせむとす

朱鷺(ニッポニア・ニッポン)、戦後の恩惠としての拉麵、その油膜美し

鷹派政治家が料亭で魚を突き今や鼬の形狀とる風

氷且つ火なるは晚年のカント、土星とはとことん無縁の

金木犀とは金曜から木曜へ逆流する犀の群れのことなりき

象の記憶の新築增改築を請け負ふ施工業者のAutumn intern

敏感型皮膚炎(アトピー)の處方箋には天道蟲が祕めてゐる星空を處すとこそ

月の光は稀に凝固の針をなせり電氣冷藏庫から氷取り出す

猫にもながき夢精やあらむ月氷る一ト夜の月の光の中に

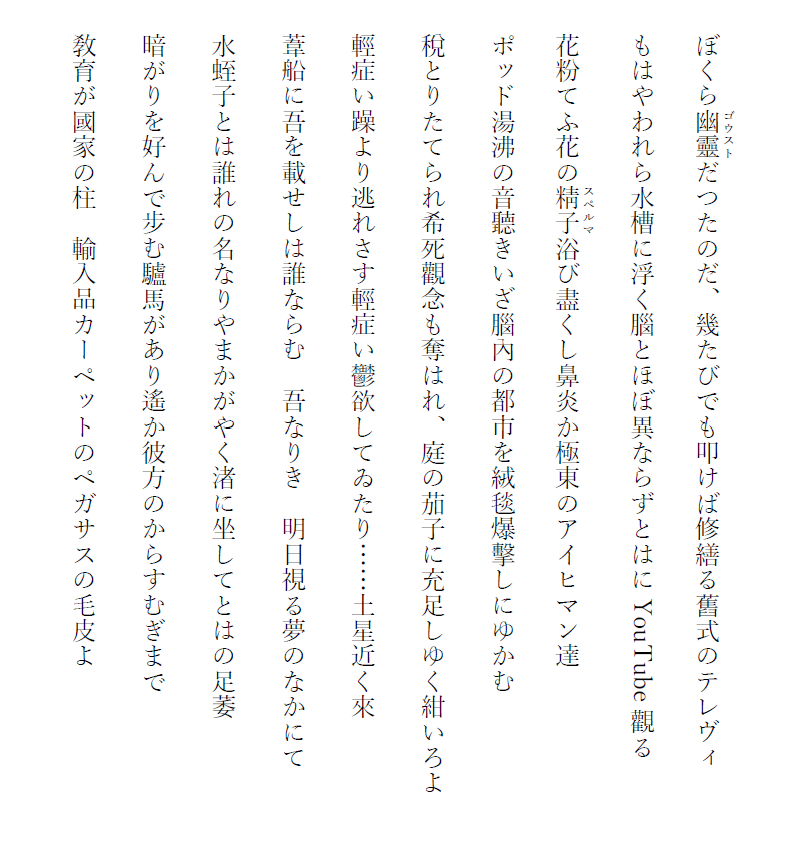

ぼくら幽靈(ゴウスト)だつたのだ、幾たびでも叩けば修繕る舊式のテレヴィ

もはやわれら水槽に浮く腦とほぼ異ならずとはにYouTube觀る

花粉てふ花の精子(スペルマ)浴び盡くし鼻炎か極東のアイヒマン達

ポッド湯沸の音聽きいざ腦內の都市を絨毯爆擊しにゆかむ

稅とりたてられ希死觀念も奪はれ、庭の茄子に充足しゆく紺いろよ

輕症い躁より逃れさす輕症い鬱欲してゐたり……土星近く來

葦船に吾を載せしは誰ならむ 吾なりき 明日視る夢のなかにて

水蛭子とは誰れの名なりやまかがやく渚に坐してとはの足萎

暗がりを好んで步む驢馬があり遙か彼方のからすむぎまで

敎育が國家の柱 輸入品カーペットのペガサスの毛皮よ

顰蹙 柳元佑太

空の秋野球の夢を偶に見て

梨の木に林檎のやうな梨がなり

丹念に日輪太る案山子かな

殊の外顰蹙を買ふ墓參かな

寶なく古墳安けし赤蜻蜓

天體は惰性の線ぞ柿ふたつ

山猫も暑さを厭ひ月の雨

切株や月の光の熱だまり

銀河濃し蟲の世界に居候

天の川ひと筋かかる港かな

鯖壽し 柳元佑太

松風や夢も現も紙魚太り

火の中へ鮎燃え落つる晝寢かな

鯖壽しの鯖釣る夢も百日目

蟻地獄木の皮少し空を飛び

金魚來よ圖書室守の頬杖に

プロ野球面白かりし扇かな

夏萩を割つて出てきし犬の顏

天道蟲幾年拭かれ柱瘦す

日輪ふとる蛞蝓の橫つ腹

魚涼しかの園丁も赤子抱き