自宅から富士山頂までひとりで歩いて俳句を作った記録

プロローグ

これは自宅(川崎市高津区)から富士山山頂までの道のり、距離にしておよそ130キロ、標高差3760mを踏破を試みた記録である。同行者無しの単独歩行である。御盆期間である8月12日から16日を利用した。

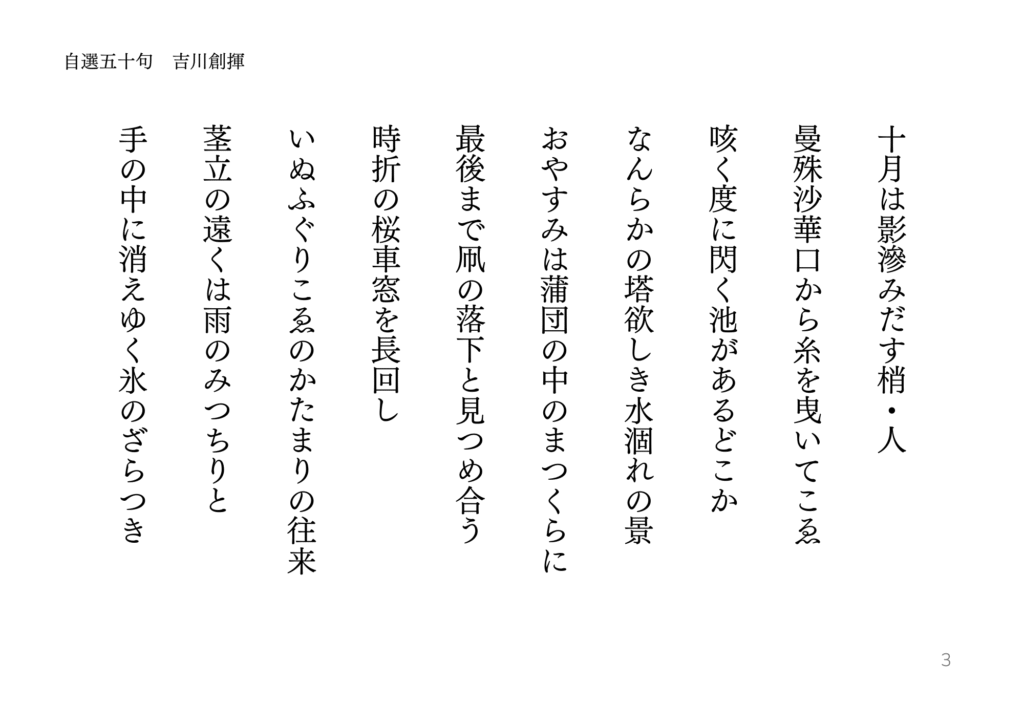

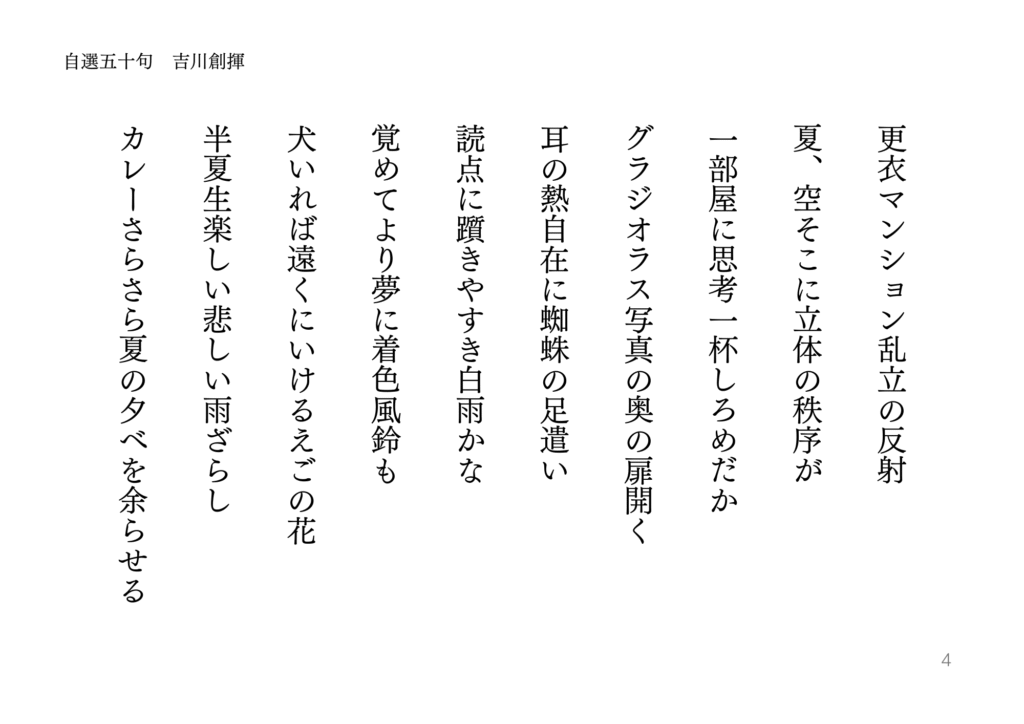

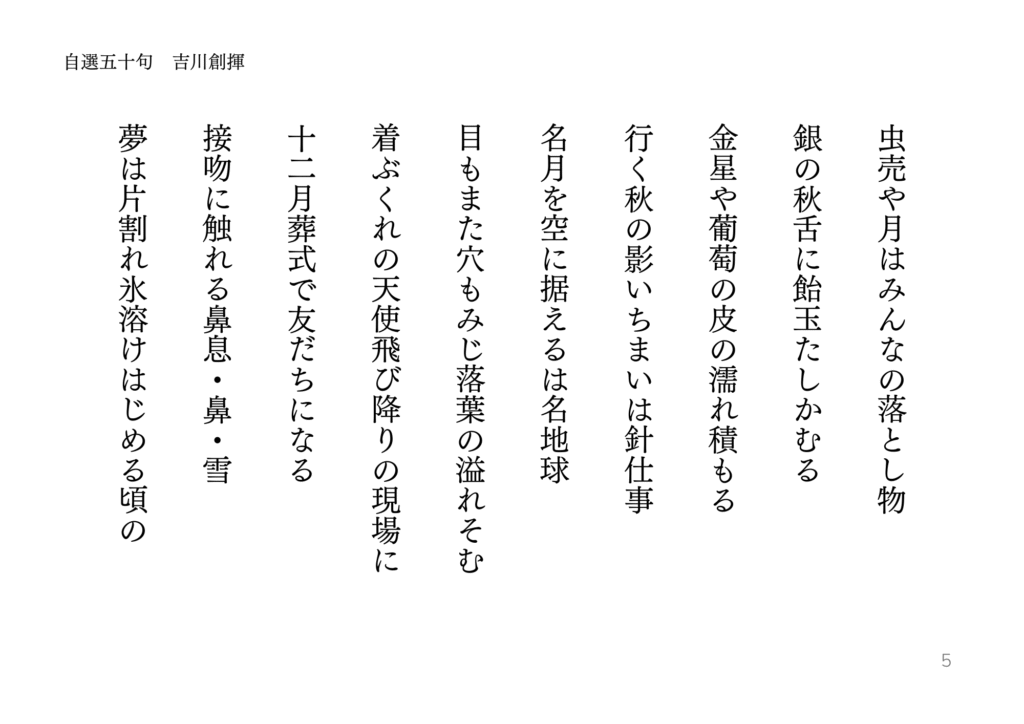

富士登山自体は平安時代の都良香(みやこのよしか)(834~879)の著した『富士山記』に山頂の詳しい様子があるから平安時代から行われていると考えられているが、噴火活動の著しい活火山であるからしてまだ信仰登山は一般的で無かったようだ。噴火活動が落ち着いてきた室町時代以降、修験者による登山が行われ、江戸時代に富士講という形で大衆に一般化した。今回の私の試みは江戸時代に流行していた富士講を模したものである。当然、現在一般的である五合目からの登山口は使わずに、古くから使われている富士吉田浅間神社を起点とする古道を登っている。

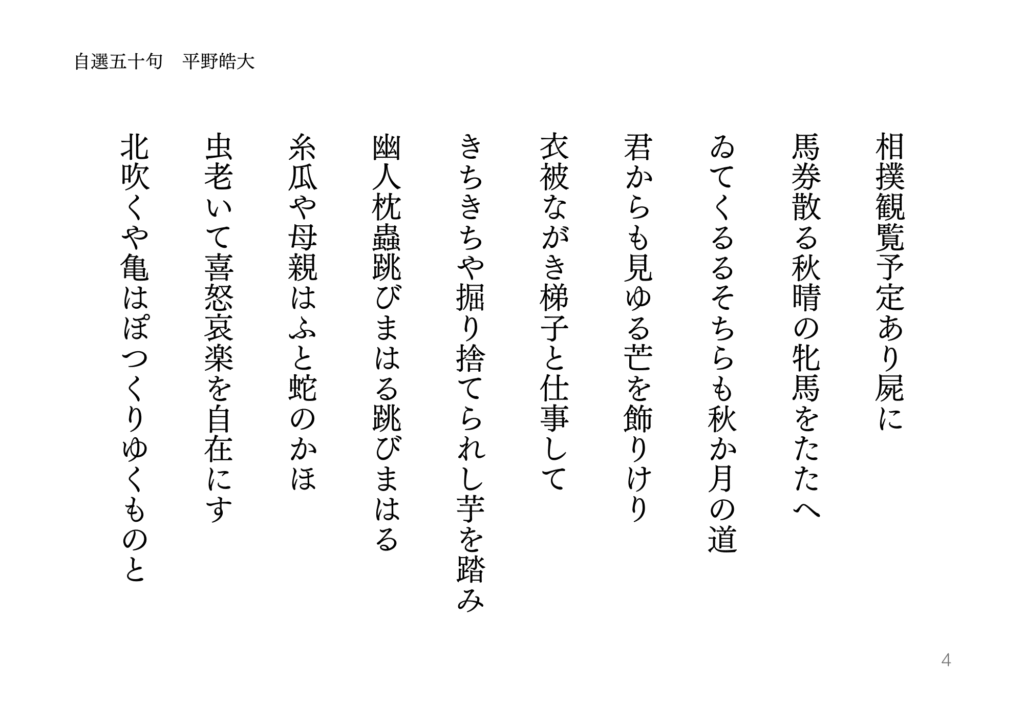

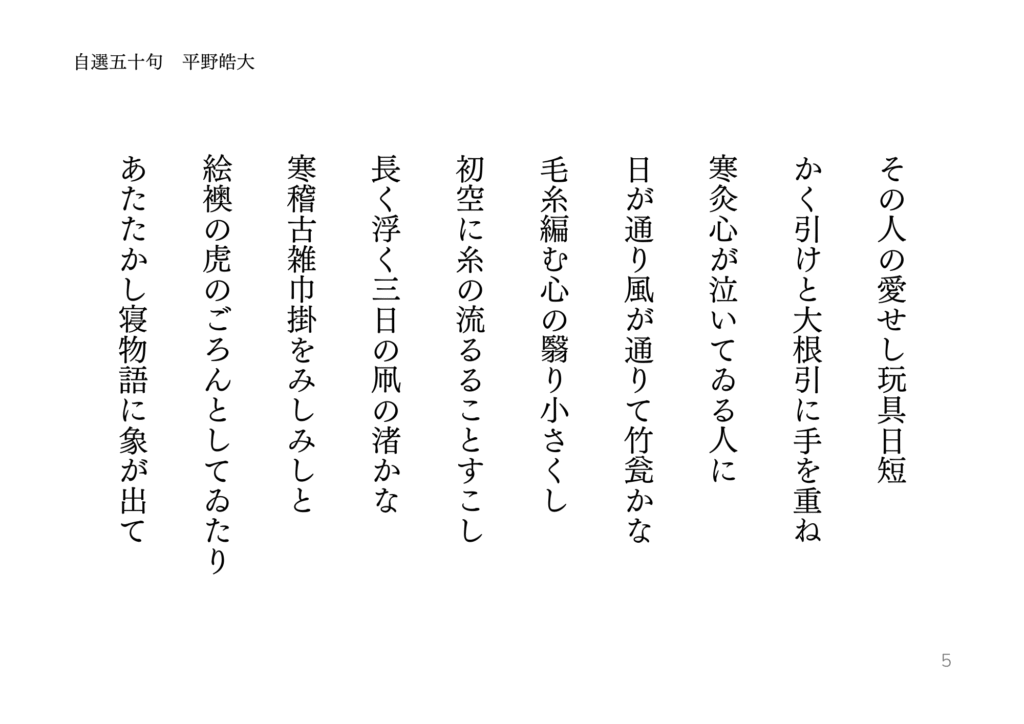

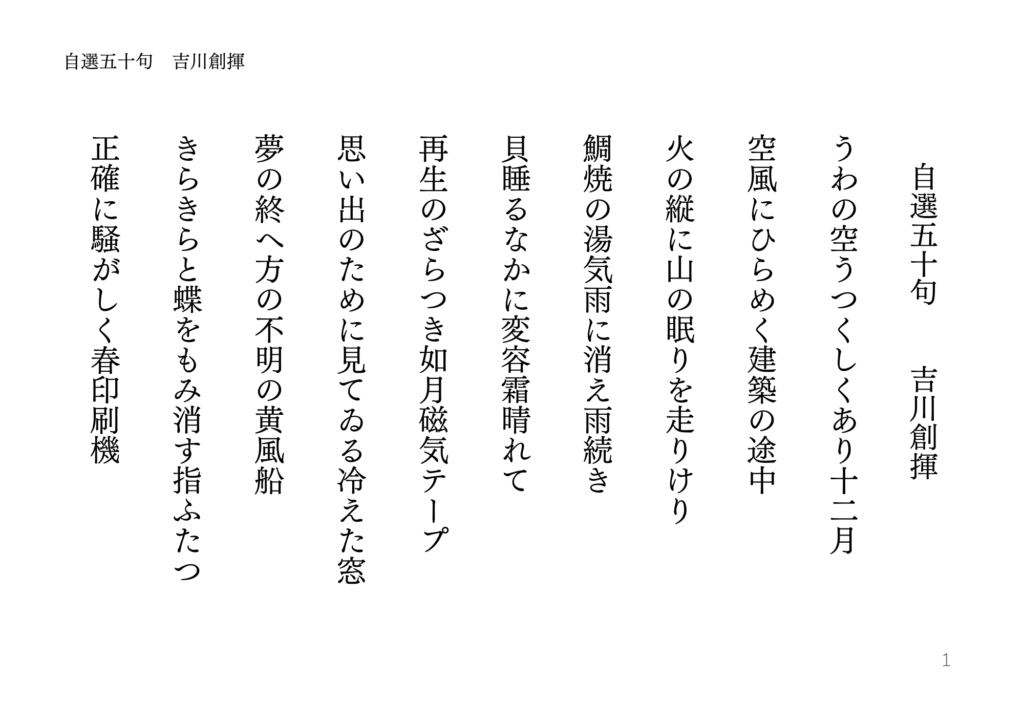

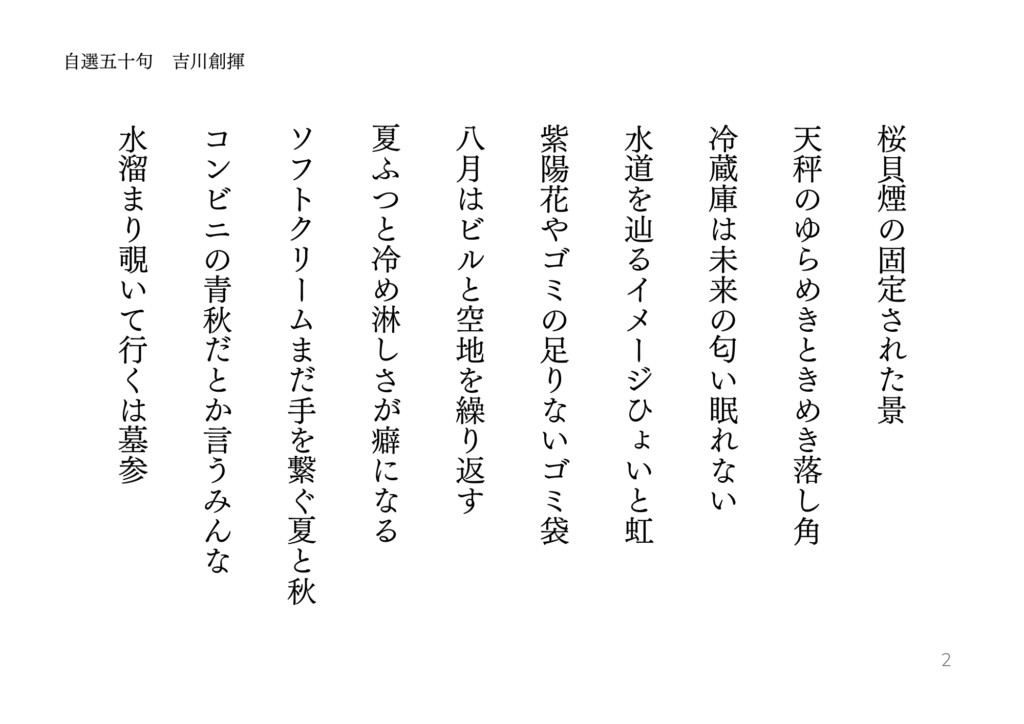

また、兼ねてより温めていた連作「不二曼荼羅図」の制作も兼ねており、純粋登山のストイシズムや霊山に登らんとするスピリチュアリズムに基づくものというよりは、道中の土地との関係を切り結んで句作する様をメタに記録したいという一種のロードムービー的欲望に従ったものと解していただいて構わない。メンタリティは『水曜どうでしょう』である。

ちなみにわたしは富士山に憧れたことは一度もない。観光地化され整備され尽くした山、ベタついたナショナリズムの記号に祀りあげられ厚塗された山容。その質量に反比例するような空虚さ。北海道にあるわたしの地元からは大雪山連邦がよく望める。あちらの方が標高は低くとも、よほど清浄、自分の心を寄せるには自然なものだった。上京してからは冬の晴れた日には偶に遠くに姿を見せる富士山の悠容さは、天邪鬼な人間には決して心惹かれるものではない。むしろあの絶対性は、うしろめたいところのある人間の暗い部分を指弾するようなそんな気持ちを齎しやしまいか。

不二の鬱氣海(えーてる)に漏れ首都や冬

かつて明治政府は、江戸時代のジャポニスムの遺産を利用して富士山をナショナリズムの表象に仕立てた。唱歌「ふじのやま」にあるように富士山は「富士は日本一の山」として、ナショナルシンボルを担ったのだ。かくて近代に富士山とネーションとの結びつきが誕生した。

愛國や中止(えぽけ)の濤を圖像(いこん)とし

今夏、国立近代美術館にて行われている展示「記憶をひらく 記憶をつむぐ」(2025.7.25-10.26)は芯の通った展示で、いかに富士山がナショナルシンボルとして用いられてきたかも示されていて興味深かった。

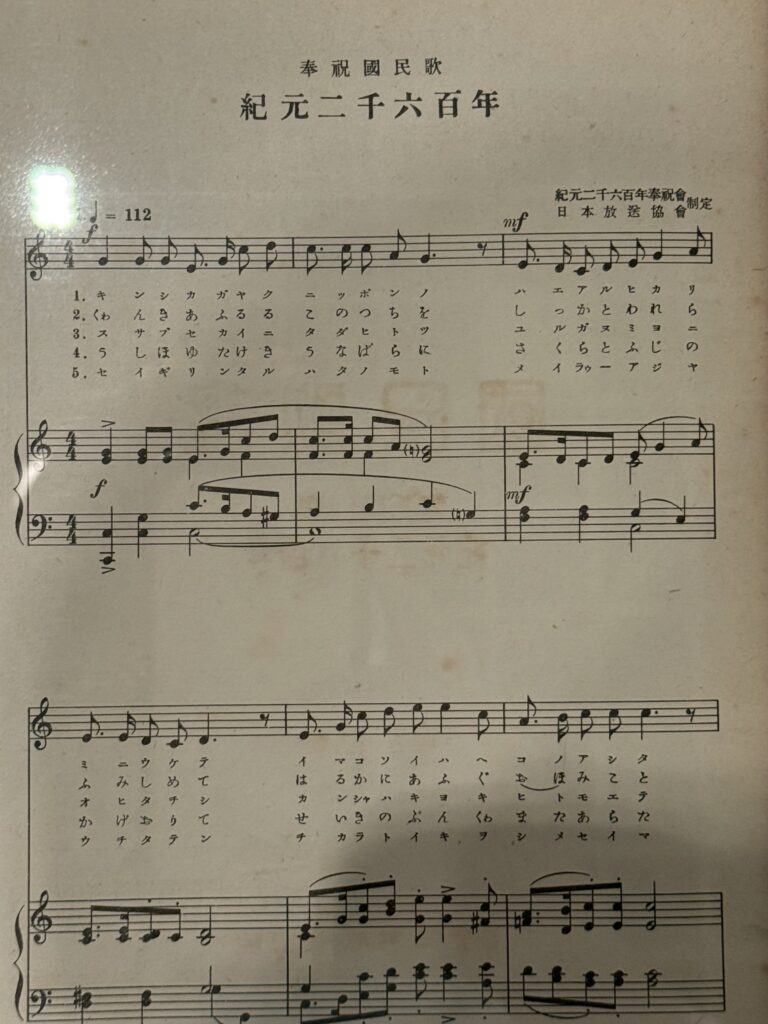

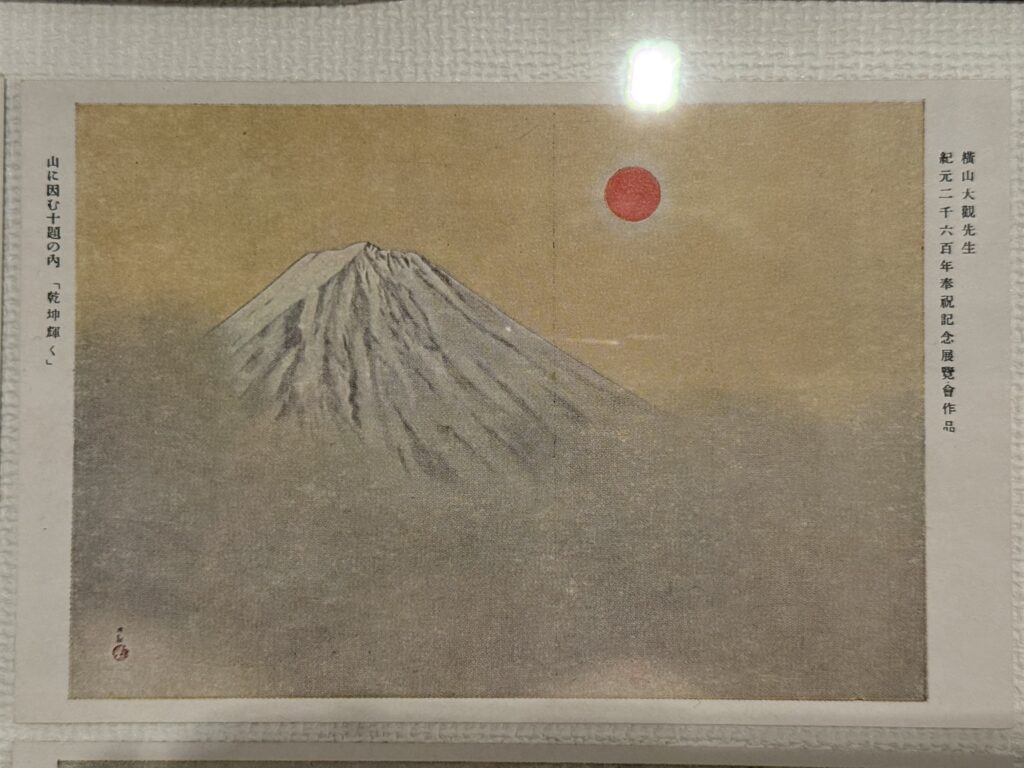

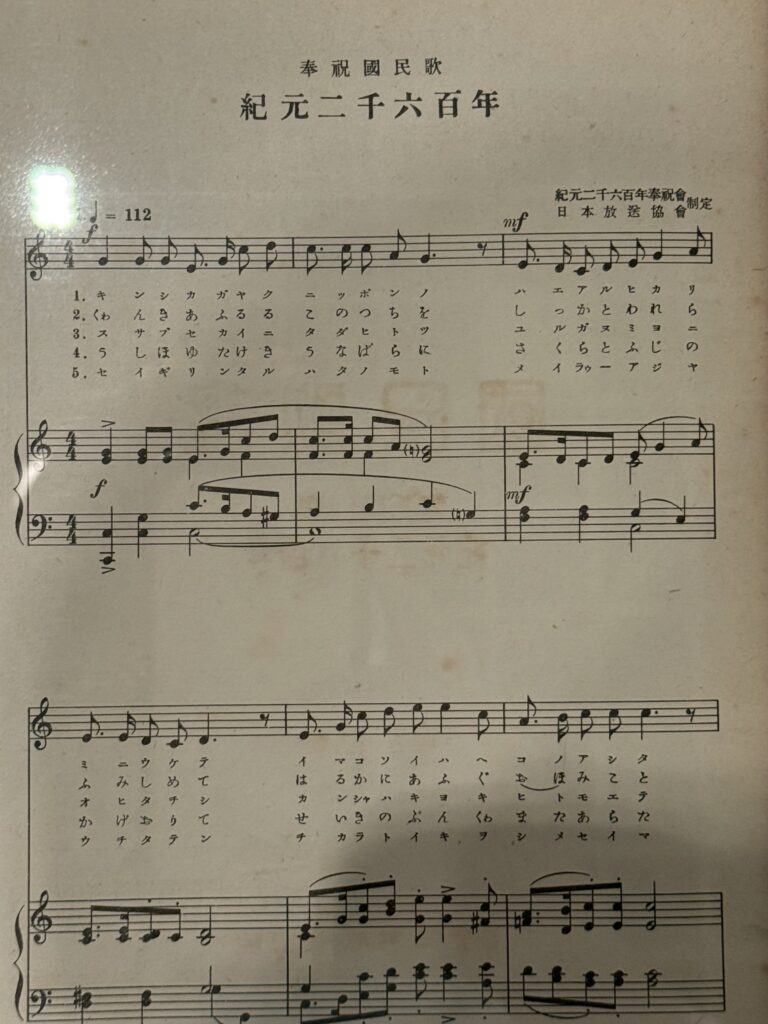

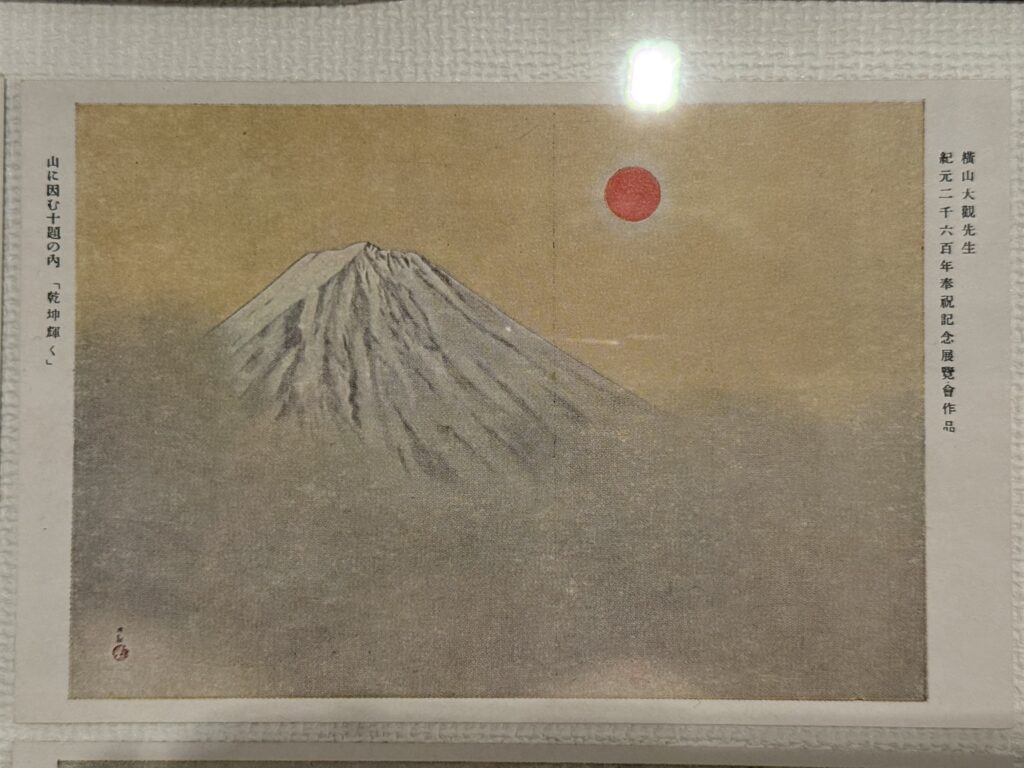

例えば「紀元二千六百年:奉祝国民歌」の第三番では「うしほゆたけきうなばらにさくらとふじのかげおりて」と歌われているし、あるいは横山大観は「紀元二千六百年奉祝記念展覧会作品」として「山に因む十題」のうち「乾坤輝く」と題された作品に富士の図像を描いた。また「大東亜戦皇国婦女皆働之図秋冬の部」でも画面上部にイコン的に富士が配されている。富士は菊花、桜とともに大日本帝国の象徴となっていた。名だたる文学者や画家も戦争に協力し富士を描いたのだ。

Zipanguや記號の不二を弄(もてあそぶ)

逝く四季や楽土に啼かば狂鳥(くるひどり)

日本人は国威発揚のため富士山を利用したと言えるが、しかし、富士山に利用されているのはむしろ日本人ではないか。戦時中本土の空襲のために飛来したB29は富士山を目印として進路を定め、その後東京地区へと向かうために東へ舵を切ったという。富士山はいわば、敵国を日本に導き入れもしたのである。こうした富士山の「裏切り」にも関わらず、戦後富士山は平和の象徴として記号的意味が読み替えられ、変わらず国民に愛され、日本国土の精神的中心点、ネーションの遠近法を安定・固定させるための消失点としての役割を今も失っていない。富士フイルム、富士そば、不二家、富士通、あらゆるものに富士の名が冠されていれば、銭湯の壁にも富士が描かれている。富士山は巧妙に文化的に生きながらえ、文化的に力を失わない。

そういう意味において富士は大変に強かであり、記号的怪物であろう。桂信子〈たてよこに富士伸びてゐる夏野かな〉(『樹影』所収、立風書房、1991年)が奥底にグロテスクさを抱えているように思うのは、富士のその記号的な怪物性に触れ得ているからだと思う。富士は戦争がひとたび起こればまたその豊かな山肌を我々に披露、誘惑し、自身を画家に描かせ、あるいは詩人に歌わせるだろう。

いざなへり不二は贅肉(しし)無き容(かたち)みせ

だからこそ、私の今回の富士登山において、象徴記号としての山肌を実際に踏みしめ、富士山というのが単なる巨大な玄武岩塊であることを、自分の足の裏で確認したいのだ。富士山がただの大地の皺に過ぎないことを明らかにしたいのだ。あるいは、記号としての富士を自分の言語空間の中で飼い慣らしたいのだ。富士を記号から少しでも奪還して、身体的実感に還元したいのだ。はたまた私も富士の記号に奉仕する壮大な虚構の一員になってしまうかもしれぬ。はたしていかに。

わたくしも不二浮世繪の繪空事

1日目(8月12日)川崎市高津区~八王子市

晴れ。朝5時に家を出る。登山靴やザック、レインウェアなどは揃っている。基本的に富士登山口までの道中は舗装路をゆくことになるからスニーカーの方が歩きやすそうだと思ったが、登山靴を持っていくのは重たすぎると判断して登山靴で街を歩くことにする。この判断がのちのち私を苦しめることになる。

この日は八王子までの約30キロを歩く。7時間ほどの歩行時間を見込んでおり、休憩を挟んでも15時頃には着く予定である。運動強度と暑さに慣れることがこの日の目標であるが、幸い気温は30度前後と、比較的過ごしやすい予報である。

Screenshot

Screenshot

田中裕明に〈ここに岡本太郎のオブジェ三尺寝〉(『櫻姫譚』所収、ふらんす堂、1992年)という句があるが、家の近くにある岡本太郎のオブジェのある川崎市高津区の二子公園がこの旅のスタートである。オブジェは母であるかの子を讃えたもの。対岸には世田谷区の二子玉川が見える。このあたりからでも冬の澄んだ日には富士が遥かに見えることがある。

しばらく多摩川沿いを歩いていく。早朝河川敷を歩いていると存外多くの人が歩くことを習慣にしていることが分かる。虫が鳴いていて朝夕は秋の気配すらあって、風が吹き草は倒れ、雨後の匂いが強くする。進行方向右手には多摩川が流れ、昨夜の雨にも関わらず堰によって見事に治水に成功している。この流域は古来より何度も洪水の被害に見舞われていて、多摩川との緊張関係がこのような美しい堰として結実にするのは何となく心惹かれるところがある。

草神や川を太らせ昨夜(きぞ)の雨

土地の記号との格闘において、徒歩という手段が必ずしもその一助になるとは考えないが、とはいえ、自分の中の安易さを相手取る一機会くらいにはなるはずだ。江戸時代に流行した富士詣は、有志グループである講を組織して、徒歩で富士山を目指した。それは観光という眼差しが成立する前の、富士山を霊山とみなすパラダイムのものである。これを模すことで、近代以前の土地感覚、すなわち土地の実感を得ることができるのではないかという淡い期待もある。

一時間ほど多摩沿線道路を歩けば、登戸、中之島を通り過ぎる。一歩の蓄積による単調な疲労の心地よさ。身体が持っている所与のリズムが炙り出される感じ。このあたりから丹沢山が視界にくっきりと望むことが出来るようになって、自分の進む先が見えているということにモチベーションが上がる。むろん私の目的地は丹沢山の奥にある富士山であるわけだが。しばらく道沿いに進んで、稲田堤、矢野口を通過して、稲城大橋を通って多摩川を渡る。中央道に行き当たるので、ここからは中央道に並走する中央道側道をひたすら西へ進む。多摩川ボートレース場や東京競馬場を横目に進んでゆく。この中央道側道が曲者で、左手の視界が中央道で遮られるために道を歩く喜びが少ない。歩いても歩いても景色が変わらずこのあたりでかなり意気消沈した。それでもかなり忍耐して歩く。府中本町、分倍河原、西府、谷保を過ぎるあたりで中央道側道に別れを告げて、再び多摩川方面へ。

4時間ほど歩き通しでさすがにつらくなっていたので、1時間ほど河川敷で休む。土手にどかっとザックを下ろして、靴を脱いで、川眺めたり持ってきた文庫本を読むような時間は日常においても必要だと思う。このあたりに来ると多摩川中流である。私は下流の川があまり好きではない。河口近くのあのとろんとした磯まじりの匂いや、動いているのか分からないあの緩慢な弛緩しきった水面はどうも好きにはなれない。その点、中流あたりになると水の流れに張りが出て、清浄な感じがする。

気づかないふりをしていたが足の皮が水膨れになって剥けていて、現代の人間の皮膚の脆さを思う。例えば西行が、例えば芭蕉が、靴擦れ(草履ずれ?)したりしたろうか。筋肉痛になったろうか。なっていたとしてもテクストには残っていないわけだから、彼らの美学がそう選別させたのだろう。テクストに書かれなかった苦労に思いが至すのは自分が歩いたからこそだ。

再び歩き出す。行政区画的にはこのあたりは日野市である。このあたりから如実にロードサイド型の景色に変わってゆく。大きな箱型のUNIQLOやデカデカとした看板を掲げた一階が駐車場になっているファミレス等。地元の北海道旭川が典型的なロードサイド型の街なので、親しみを感じる。多摩モノレールも見える。

CoCo壱の今此所讃を偽風土記

季節風(モンスーン)よ直線(せん)が舫へる単一軌道(モノレール)

八王子市に入る。八王子は太古はメタセコイアの森でありハチオウジゾウと呼ばれる巨象が闊歩していたようだ。象の化石が2001年に北浅川右岸河川敷(清川町の対岸)で発見され、2010年に新種として認定されたという。牙は1.6メートルの長さというからかなりの大きさで、目の前に想像の象の像を立ち上げてみればその威容に怯まざるを得ない。

死象步(ほ)す後世界爺(めたせこいあ)の夢うゝつ

14時頃、八王子駅に着く。今日は八王子駅宿泊のホテルで予定なので無理をせずに身体を休めることにする。遅めの昼食でラーメンを食べたが塩分が身体に染み渡った。そして足がほぼ棒のようになってきていたので、駅前の商業施設のなかのドラッグストアでサロンパスを購入した。体力的な消耗はさほどないのだが、足や関節にかなり負荷が来ているため、明日以降は足にいかに負担をかけないかが肝要になってくると思った。

ドラッグストアの支払い時に「桑都ペイ」での支払いが可能という表示を目にし、桑ということは八王子は絹の産地だったのだろうかと思って調べてみるとやはり桑の一大産業であって、絹がよく作られたようだ。八王子周辺で生産された生糸はいったん八王子宿に預けられ横浜に運ばれ、輸出され外貨を獲得するための貴重な輸出品となったらしい。絹の輸出商との直接やりとりをする都合で幕末から明治にかけては外国人商人もわりに八王子を訪れた。当時ヨーロッパでは蚕の病である微粒子病が流行り、ヨーロッパの養蚕産業が壊滅的状況だったことも、日本の養蚕産業においては追い風であったようだ。八王子と横浜を結ぶ道は絹の道と呼ばれている。

すべて蠶(こ)の夢花街も大學も

2日目 8月13日 八王子市~大月市

曇り。5時30分から歩き始める。今日は八王子市から大月市まで歩く。距離にして53km、およそ12時間歩かねばならない格好だ。ほぼ中央本線に並走するかたちで甲州街道を歩くことになる。大月のもう少し手前の上野原あたりで泊まる手もあるのだが(今思えば確実にこれが正解だった)、富士登山の余力を残すために3日目の負荷を軽くするためには2日目に出来る限り距離を稼いでおきたいという意図があって2日目に最長距離を持ってきた。

Screenshot

Screenshot

八王子市を南下してまず町田市を目指す。7時頃に東京家政大学町田キャンパスのあたりを通過する。このあたりは軽い峠になっており、昨日の歩行が足にかなり効いているのを感じる。筋肉痛もあるのだが足首が踏み出すたびに痛む。むろん歩き方の問題もあろう。この程度でオーバーユースになるのが恥ずかしい。騙し騙し歩いていると、痛みがもはや「そういうもの」として、所与のものとして感じられてくる状態になってくる。意識すると痛みが戻るので、頭の中を空っぽにして、歩くことそのものが私であるかのような状態を保つようにして、進む。フレデリック・グロは『歩くという哲学』(谷口亜沙子訳、山と渓谷社、2025年)で次のように述べている。「私が言いたいのは、歩くことによって自分に出会おうとしているわけではないのだ、ということだ。長年の自己疎外から解放されて、自分に出会い直すとか、本当の自分だの、失われたアイデンティティだのを取り戻すだとか、そういった話ではないのだ。歩くことによって、人はむしろ、アイデンティティという概念そのものから抜け出すことができる。」グロの主張するところは一理あるが、とはいえ、身体的疲労からは自由にはなれない。結局のところ私というものはこの身体からは自由になり得ないのだ。それでもコギトなどというものが解体されてゆく感覚に関してはその通りであると思うし、その心地よさは確かにある。

吾步くゆゑに吾無し四方夏野

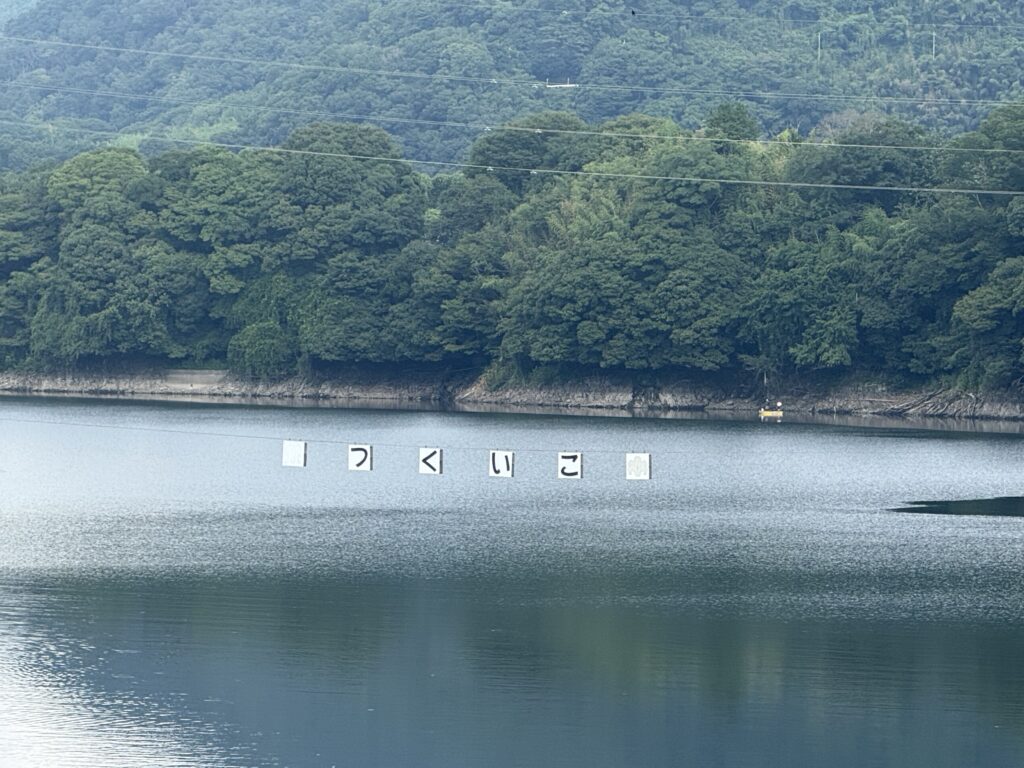

町田市を抜けて相模原市に入る。相模原市は選挙をしているようで、至る所に選挙のポスターが貼られていた。余談だが私は旅先に選んだ町が選挙をしている可能性が高い。町の生臭い空気感が少しく感じられてなんとなく好きだ。3時間ほどして津久井湖が見える。生の、飼いならされていない自然が増えてくる。津久井湖は渇水気味と見えて何となく張りがない感じだが、とはいえ巨大な水の塊が見えてくると興奮する。

ダムに浮く徒(あだ)なる芥蜻蛉(あきつ)飛ぶ

津久井湖は横に長く、永遠に感じられるくらい津久井湖の横を歩く。歩いても歩いても右手に津久井湖があって頭がおかしくなりそうだ。津久井街道はアップダウンも激しい。登りは別に良いのだが、下り坂にかかると足首が爆発する寸前の痛みを訴える。足首だけ火事になっているようである。

足首に不定(アンフォルメル)の火事育つ

足首が疼きを激烈に主張するから、主体の座に今居座っているのは足首に他ならない。そのほかのものは後景にしりぞき、今此所にあるのは足首それだけであるような錯覚を覚える。もはや私はいない。足首だけがある。足首だけが存在する。座って休んでサロンパスを張り替えたりしながら何とか進む。

肉叢(ししむら)へ神速しかとサロンパス

11時頃、相模湖が見えてくる。兎にも角にも長めの休憩をとって足首の負荷を減らしたい一心で休憩できる場所まで歩く。途中、相模湖の対岸まで渡し船があるらしく、それを利用するか最後まで迷ったが、なんとか堪える。意地である。ファミリマートでアイスを買って湖畔で食べる。体温が身体の内側から下がっていくのを感じた。昨日のラーメンといい、飽食とはまた別の食べる喜び。靴を脱いで、湖畔に足を伸ばして横になる。あまりにも心地よく30分ほどうとうとした。目覚めると筋肉が固まってしまって、歩くのが容易ではない。引きずるようにして甲州街道を歩いていく。このあたりで右足の登山靴のソールがはがれかけてくる。

上野原駅を通過したのは15時頃。このあたりから空模様が怪しく小雨が降ったり止んだりを繰り返す。幸い登山に備えてレインウェアは持っていたしザックカバーもあるから装備面での問題は無かったが、体力は消耗する。まして足首は相変わらず疼きやまず、苦悶の表情を浮かべながら歩いた。四方津、梁川、鳥沢、猿橋。このあたりはもうほとんど記憶がない。どう歩いて何を考えていたかはほぼ覚えていない。特に猿橋などは日本三奇橋と呼ばれる名所らしいがもうそういうことに気を配れるような余力はなかった。18時頃に日が暮れても着かず、歩道もない夜道を忘我の状態で進んだ。雨にも降られ、全行程の中でいちばん辛かったのがこの15時から20時頃である。さすがに中止し帰宅したい気持ちに何度もなる。

蛇と化し陰毛の野を歸去來(かへらなむ)

20時30分ごろ、大槻市街に着く。江戸時代には甲州街道の45ある宿場のうち12宿が現在の大月市内にあったという。富士詣の人々も多く利用していた宿場であるから、富士詣気分になるかと言われるとそんなことはなく、とにかく足首が痛い。それだけである。満身創痍で東横インに辿り着く。風呂に入ってサロンパスを貼って皮のむけた足の裏の消毒をする。しかし何よりも問題なのはやはり足首で、この痛みをどうにかしない限り富士登山も無理であろう。明日朝の足首の状態によっては、徒歩での移動を諦めて電車で富士吉田まで移動する決断が必要である。明日一日歩かず、足首への普段の蓄積を避ければ富士登山への希望も繋がれよう。

3日目(8月13日)大月市~富士吉田市街

大月市を出て富士吉田市へと向かう。この日は距離にして21km、およそ5時間ほどの歩行の予定であった。朝5時に起き足首の状況を確認したところ、やはり接地しときに鈍痛が走るので、泣く泣く電車移動を選択せざるを得ないと考えた。であるならば始発まで時間もあることだから、もう少し寝ていようと考え、布団に潜り込む。7時半に再び起きて、ホテルの簡単な朝食を食べて、電車を利用するたびに大月駅へ向かう。大月駅へ向かう方角には富士山が見えるはずなのだが、曇っており見えない。富士詣と言いながらまだ富士山を一度も見れておらず、富士の実在を疑い始める。大月駅の改札を抜けようとするとき、ここまでの約80kmを徒歩移動で来たのにここでギブアップすることの悔しさが湧く。踵を返し、富士吉田市へ徒歩で向かうことに決める。こう書くと格好良いが、合理的理性が意地によって鈍麻するというだけのことである。撤退判断が出来ないことによって破滅した指導者は歴史上たくさんいる。

Screenshot

Screenshot

大月市から桂川に沿うように南下すると都留市に入る。都留市も大きな市でなかなか脱出させてくれない。途中リニア見学施設が見える。中央道側道に沿いながら歩いていくと都留市街で、さらに進むと都留文科大学が見える。また田原の滝という滝もあって、ここは芭蕉も訪れて句を詠んだようだ。

このあたりは少し懐かしい。というのも、以前丸田洋渡がこのあたりに住んでいて、2018年だからお互い大学2年生のときの年越しのときに丸田宅に招いてもらった(押しかけた)記憶がある。田原の滝も案内してもらった。この時は年越しうどんを自作して、どろどろの何かが出来上がった記憶がある。あれはなぜ失敗したのだろうか。いま思えば別茹でにせず、汁で煮たのかもしれない。何にせよ良い思い出である。

登山靴のソールが両足とも剥がれたので、コンビニで布テープを巻いて補強する。登山靴は3年から5年が寿命と言われているが、高校生のときから使用しているものだから寿命は全うしたとはいえよう。しかしアスファルト歩行が登山靴にダメージを与えていたのは間違いない。このあたりからいつのまにか139号は「ふじみち」と名付けれていて、富士急行線に並走しながらただひたすらに歩いていくと、ついに富士吉田市である。そして進行方向に富士がようやくその姿を見せた。曇っていて全容は明らかでないが。

夏大虛(なつぞら)や不二に鈍して麓人(ふもとびと)

ホテルに14時頃チェックインして、身体を休める。エレベーターが点検のため止まっていたから4階までなんとか上がる。なんだかんだと100キロを歩き通したわけだから、我ながらよく頑張ったと思う。富士山に登頂したい気持ちよりも富士山まで歩けるかどうかの方に興味の重心があったので、この時点でかなり満足している。とまれ、足首の負担がさらに蓄積したことは言うまでもない。ドラッグストアで追加購入したサロンパスを貼って早々に眠る。サロンパスさまさまである。気休めかもしれないが人間には気休めこそ必要なものなのだ。

4日目(8月15日)富士吉田市街~里見平星観荘(6合目)

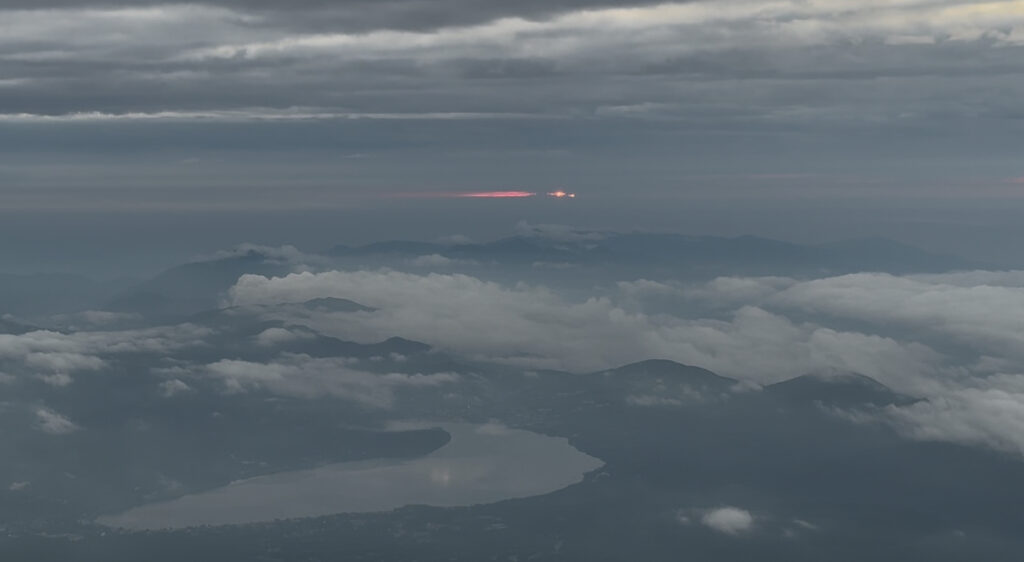

4時30分に起床する。カーテンを開ければまだあたりはほの暗いが晴れていて、富士山の全容を初めて望むことができた。ご来光目当てのヘッドライトの列は麓からも望むことができる。身支度をして、北口本宮富士浅間神社を目指す。なんだかんだと富士吉田市も広いので、寿駅最寄りのビジネスホテルからは1時間と少しかかる。

北口本宮富士浅間神社は古くから富士講の起点となっていた神社である。祭神は富士山を表象する女神である木花咲耶姫。夫からの疑念を晴らすために火の中で出産した木花咲耶姫であるが、その逸話から、富士山を御神体とする浅間神社の浅間大神と融合し、富士山の神となったようである。富士山の神であった浅間大神は、もともと木花咲耶姫とは別だったのだが、木花咲耶姫に飲み込まれた。

神は神呑み込み育つ槍霞(やりがすみ)

境内に入ると一気に空気が冷んやりとして心地よい。富士浅間神社を右に進むと、冨士講の開祖・角行、中興の祖・村上光清、食行身禄を祀っている祖霊社がある。かつてはこのルートを登るしかなかったが、五合目まで車で行けるようになってからはこのルートは廃れてしまい、ほとんど利用者がいなかった。富士山の世界文化遺産化を受けて、このルートも再興が目論まれ、再整備されているようである。

遊歩道を歩き始めると、地面がふかふかしている。いかにこれまで歩いていたアスファルトが硬かったかというのを思わされる。足首にも優しく何よりそれが嬉しい。

ただ、このルートの恐ろしいところは、富士浅間神社が1合目であるわけではないというところだ。富士浅間神社から2時間ほど歩いてようやく「馬返し」と呼ばれる1合目付近に到達する。森林浴のような感じもあって、至る所に熊出没注意と喚起の札が貼られていることを除けば大変快適で楽しかった。富士登山のピーク期にも関わらず馬返しまでは誰ともすれ違わなかったから、やはり富士浅間神社から登る人はかなり少数なのだと思う。

2時間歩いてようやく1合目、このあとはどうなってしまうのかと不安もありながらであったが、2合目、3合目、4合目、5合目と、それぞれ30分ずつくらいで経過することができる。途中、崩れ朽ち果てた茶屋を幾つも通り過ぎ、改めてこのルートが廃れた道であることを思う。なんだかんだと11時30分には五合目の佐藤小屋に到達する。ここで鍋焼きうどんを食べたのだが信じられないほど美味しかった。コシのないやわやわのうどんではなく、強烈なかみごたえのあるいわゆる吉田うどんである。

佐藤小屋のすぐ上にある星観荘が今日の宿泊場所である。想定ペースをかなり巻いてしまい昼12時ごろには着いてしまったので、小屋前のベンチにタープを張ってもらって待たせてもらった。朝が早かったこともあってうたたねをした。ゆったりと時間が流れる。この小屋は2325m地点にあって、ちょうどこのあたりを境にして、森林から砂礫が多くなり、いわゆる富士登山の景色となってくる。体力に余力があったので7号目、8合目の山小屋でもよかったかもしれないと思いつつ、小屋が快適だったので文句は言えない。

ご来光を頂上で見たい気持ちはさほどないので、明日は午前3時くらいから行動を開始し、7合目あたりで見れればよいと思っている。5合目から頂上までは7時間ほどと言われる。日の出を望むためには22時ごろに小屋を出ねばならず、さすがにそこまでの気力はない。夏季は携帯の各キャリアが電波を設置しているため、電波が届くことを良いことに携帯でプロ野球を見て過ごす。山の天気が変わりやすいというのは本当で、雨が降ったり晴れたりを繰り返していた。二段ベットの二段目で寝ていたから、雨音が屋根を打つ音が間近に聞こえる。かなり強い雨だったがそれもそれで心地よかった。

5日目 8月16日 里見平星観荘(6合目)~富士山頂

午前2時に目が覚めて外に出てみれば晴天、満天の星空である。細かく普段は視認できない細やかな星々も明瞭に見える。風もほぼ無い。6合目はほぼ植物が無くなり、ということは植物を食べる虫や、その虫を食べる鳥もいないから、一切の音がない。無音なのである。自分の呼吸音以外音のしない静かな空間。単独行の喜びである。山小屋で用意してくれた朝飯を持って歩行を始める。

しのゝめの山の鎭まり肉醬(しゝびしほ)

かつてカントが『実践理性批判』の結びの言葉で「我が上なる星空と、我が内なる道徳法則、我はこの二つに畏敬の念を抱いてやまない」と述べ、道徳法則と併記されるほどのものとしての星空を価値づけていたことに私はむしろ心打たれるわけだが、星空を讃えるカントの気持ちも分かるというものだ。月は半月ながら、これほど月が明るいと思ったことは一度もない。星あかり、月あかりの中を、ヘッドライトを装着して登り始める。

星垂れて靈(たまゆら)の濃き鳥獸(とりけもの)

山頂でご来光を見る人たちは既に小屋を出発しているから、他の登山もほとんどいない。麓の富士吉田市の灯りも輝いて見える。サン=テグジュペリの『夜間飛行』(仁木麻里訳、光文社古典新約文庫、2010年)冒頭には飛行機から麓の灯りをこう描写する。「村々にはすでに灯火がともされて、その明かりが星座のようにまたたきを交わしている。ファビアンもまた、機体のポジションライトをまたたかせて村々にこたえるのだった。いまや大地は光の呼びかけに満ちている。どの家も海にむかって回転する灯台の灯のように、広大な夜にむかってみずからの星をともしていく。ひとの生を支えるいっさいが、すでに煌めいていた」。灯りひとつひとつに人々の生活をみてとるのはもはや通俗的かもしれないが、そのような感慨も覚えよう。

本8合目あたりで午前5時となり、日の出を迎える。あいにく日輪をくっきりと見ることが出来なかったが、朝日というのは平地で見ても否が応でも清々しい気持ちになるものだから、夜が明けていくのを多少感じられただけでも感謝せねばならない。感謝をする、いったい何に? 仏に? 神に? 結局のところ、合理性が通じない自然を前にすると形而上学的なものが思考のすきまに入り込むということなのだろうと思う。こういう目的語なき感謝のようなところから形而上学的観念が育っていくのだろう。

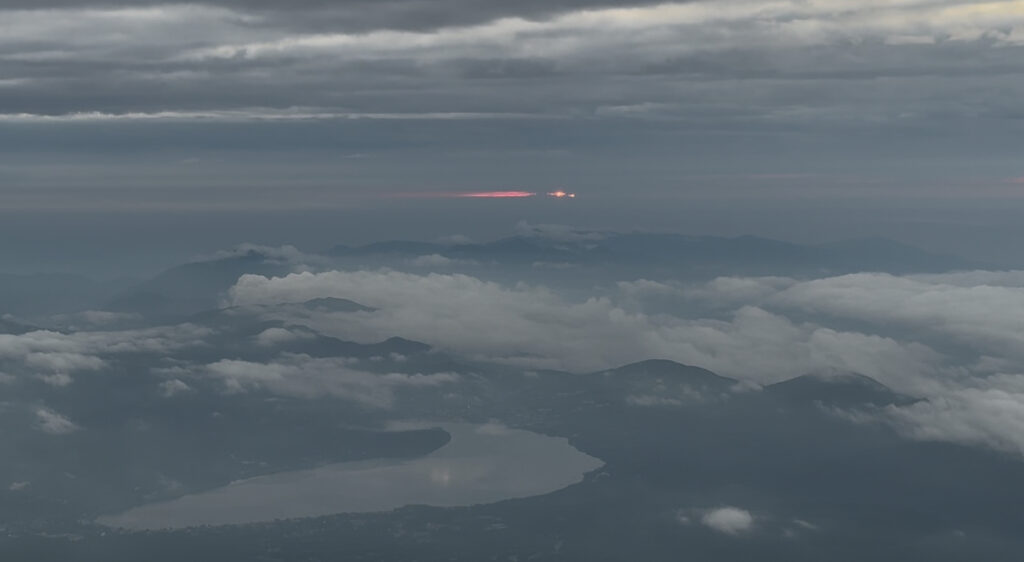

雲海も見ることが出来、日矢が雲海の上部に刺さっている。河口湖や自衛隊の演習地や山中湖なども一望できる。

太日矢の犇(ひし)めきて射す捨聖(すてひぢり)

午前7時頃には9合目に着く。このあたりからはガスってしまい、そこから先は小雨の中をただひたすらに進んでいく。布テープで補修していた登山靴もさすがに持たず、何度もはがれてしまう。布テープを貼りなおすが、雨で濡れているから粘着力が弱く何度も貼りなおす羽目になる。気温は7度ほどのため、立ち止まるたびに汗が冷えて体温が奪われる。

午前7時半に登頂する。雨が降っており視界が悪いので、御鉢巡りはせずに下山することにする。山頂に到達したという達成感はさほどなく、自分でも拍子抜けするほどあっけない登頂だった。

地衣類の世や俗界を日照雨(そばへ)越し

午前10時に5合目の富士スバルラインまで降りてくる。そこからはバスと電車に乗って帰宅した。特に電車は中央本線の特別快速に乗ったこともあって、とんでもない速さで東京まで着いた。こんなものが出来てしまったら、そりゃあパラダイムも変わるだろうと思った。私がへとへとになって歩いた大月から八王子までなんて、うとうとしていたら過ぎ去ってしまった。

エピローグ

結局のところ、自宅から富士山山頂まで歩いたところで、自分が劇的に変容することもない。成長することもない。インドに行って世界が変わるという軽薄な自己啓発と同様で、距離にして130キロ、標高差3760mを踏破したところで別に何も変わらない。それはそれでむしろ心地よい。残ったのは筋肉痛と疲労骨折気味の足首、壊れた登山靴だけである。

ただ記号としての、シンボルとしての山肌を踏み尽くしたことは痛快だった。富士山が巨大で平凡な玄武岩塊であることを、単なる著しい起伏たることを足裏で確認したのだ。が、何か身体に根ざした霊性も同時に看取していないと言えば嘘になる。思考のはざまに入りこんでくる形而上学的な感覚をメタに認知しながら歩けたのも面白かった。悟りも開かなければ唯物主義者にも徹しきてない俗人であることが確認出来たのだった。

聳ゆれば俗人登り不二詣

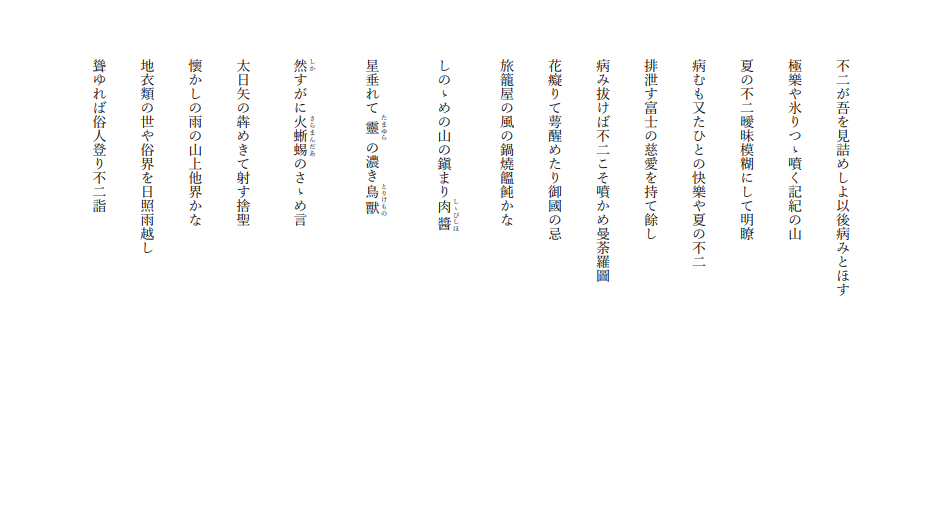

「不二曼荼羅図」70句

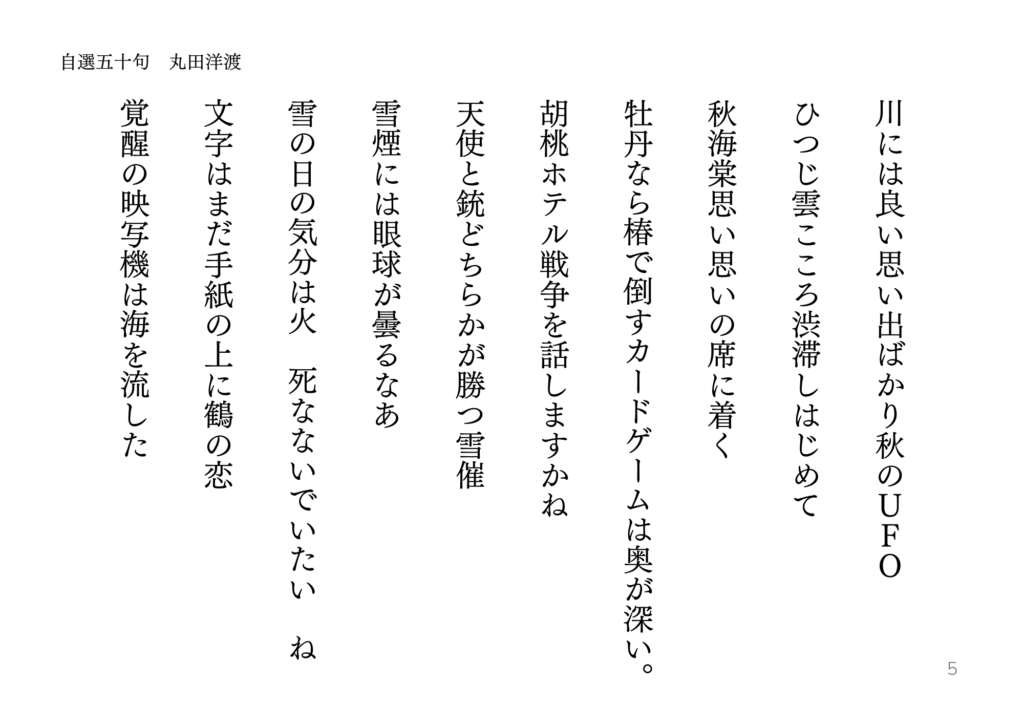

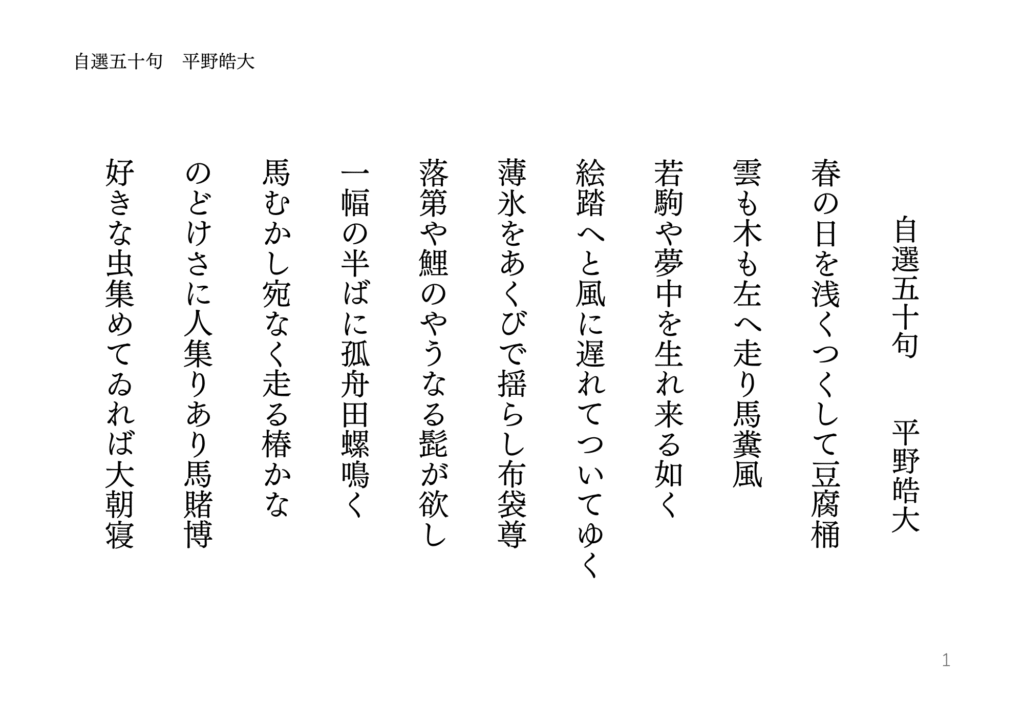

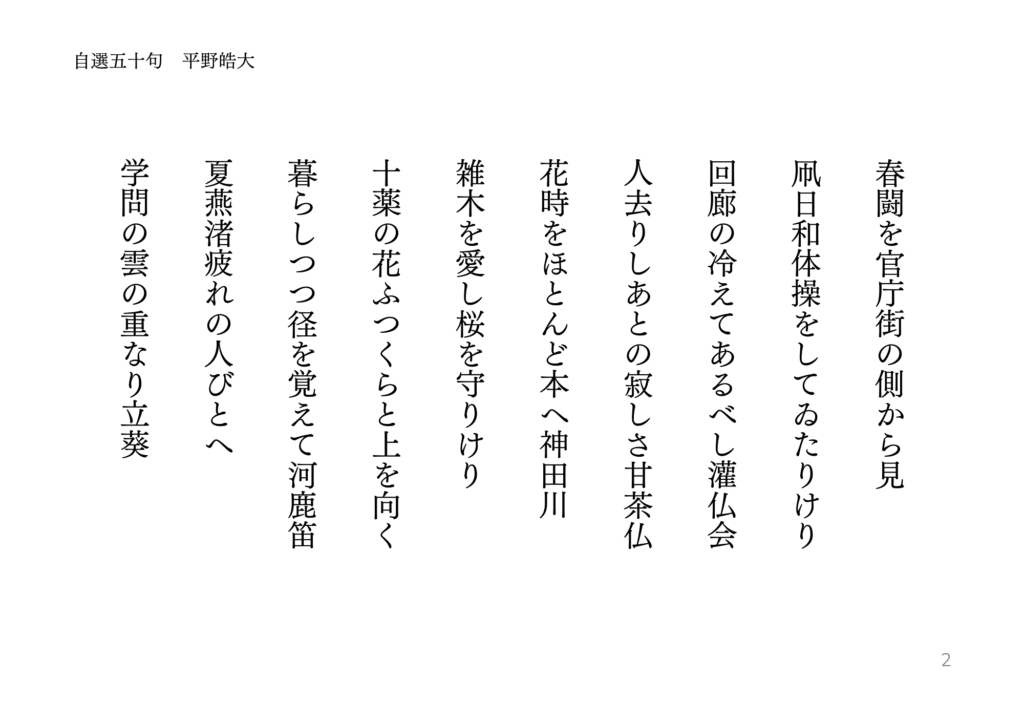

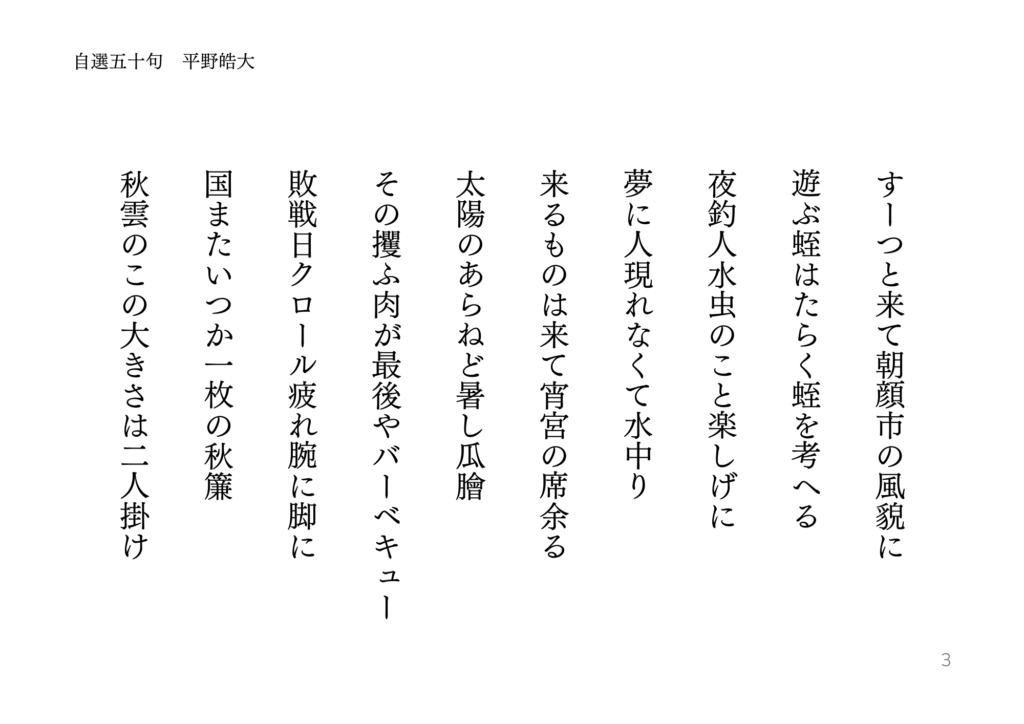

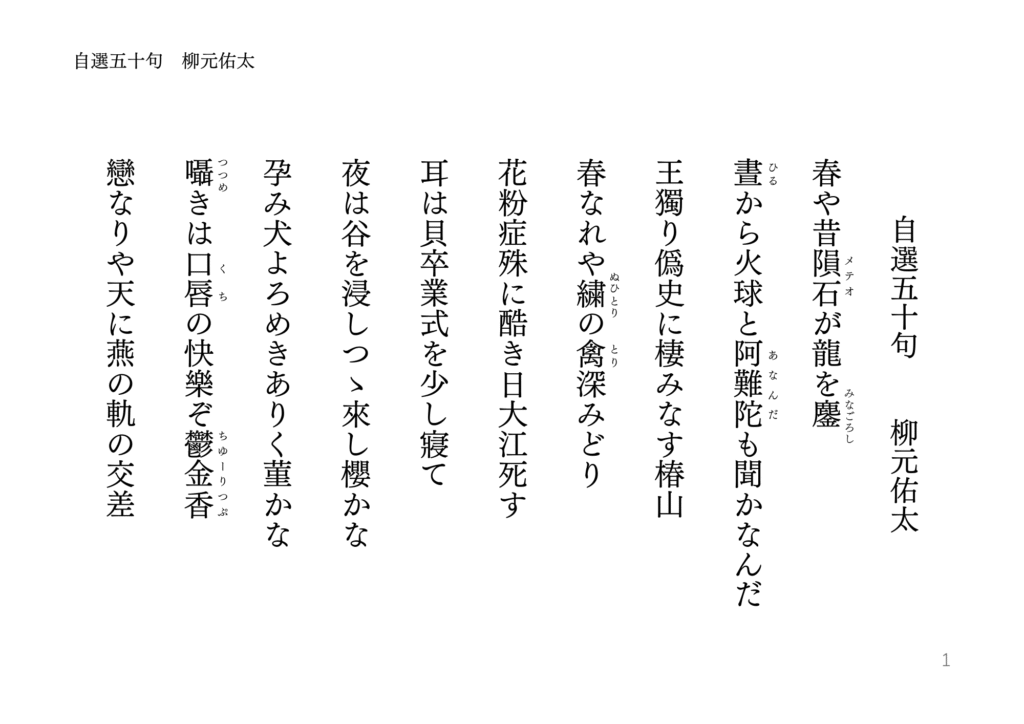

不二曼荼羅圖 柳元佑太

不二の鬱氣海(えーてる)に漏れ首都や冬

愛國や中止(えぽけ)の濤を圖像(いこん)とし

Zipanguや記號の不二を弄(もてあそぶ)

逝く四季や樂土に啼かば狂鳥(くるひどり)

夏濤や記號が不二を飼ひ慣らし

いざなへり不二は贅肉(しし)なき容みせ

わたくしも不二浮世繪の繪空事

峙(そばだ)つやソシュールの世をそヾろ神

草神や川を太らせ昨夜(きぞ)の雨

堰爲して水鎖すならひ花河童

生者死者ビル屋上に蹴鞠せり

人間に皮膚の貼り付くすゝきかな

季節風(モンスーン)よ直線(せん)が舫へる單一軌道(モノレール)

郊外やチュッパチャプス舐め戾す

郊外は四角形(はこ)の壓政空廣き

竝木は櫻番號(ノンブル)が團地統ぶ

蠶(こ)の流行り病ひに夏の闌けにけり

すべて蠶(こ)の夢花街も大學

幻はこにかみのるた南門

桃中華永劫回歸してゐたり

CoCo壹の今此所讚を僞風土記

ENEOSやまします鱏(えい)も終日(ひねもす)寢

鱗(うろくづ)や太陽(ひ)は沈むとき最徐行

晴天や荒地に外科が剥き出しに

世の蔦よ次は方舟(ふね)より人類(ひと)排さん

死象步(ほ)す後世界爺(めたせこいあ)の夢うゝつ

遊步者(フラヌール)よ隕石雨ふる郊外を

燕子花逸書匿ふ時空あり

ダムに浮く徒(あだ)なる芥蜻蛉(あきつ)飛ぶ

肉叢(ししむら)へ神速しかとサロンパス

足首に不定(アンフォルメル)の火事育つ

吾が唇(くち)と吾れ接吻す汗のあぢ

神は神呑み込み育つ槍霞(すやりもや)

觀光客(ツーリスト)木花咲耶姫(さくやびめ)踏み殺す哉

メフィスト憑く日本人第一主義(にほんじんふぁうすと)に

Google Map 愚なり久遠の暮れつ方

胎內を老師の訪へる風土記かな

吾步くゆゑに吾無し夏不二に雪

足の上(へ)の胴(トルソ)孤獨ぞ野永遠

火の鳥は今生終へき灰の夏

眞實の蔦のほのほの木花咲耶姫(さくやひめ)

太初(はじめ)に默ありき八月不二默(もだ)す

夏大虛(なつぞら)や不二に鈍して麓人(ふもとびと)

何らかや不二と夏野を隔(わけへだて)

蛇と化し陰毛の野を|歸去來(かへらなむ)

大虛(そら)涼し鳩の屍體(かばね)も九想圖に

夏野永遠淨土への途(と)に滅(き)えむ靈(たま)も

眞夜不二のいたヾきを飛ぶ僧と鱒

マグマの布(ふ)敷く上(へ)踊らん曼荼羅圖

犬儒派に不二は火の淚(なだ)流し給ふ

相模湖に水女(ナンフ)こそ存(い)め月の夏

鑢鱒(やすります)日がな日輪荒れどほし

盜まれしかの鱒の痣忘るべし

日輪に月輪に夏瘦せにけり

道行映畫(ロウドムウビイ)日がな日責めや瓜すヾなり

不二が吾を見詰めしよ以後病みとほす

極樂や氷りつゝ噴く記紀の山

夏の不二曖昧模糊にして明瞭

病むも又たひとの快樂(けらく)や夏の不二

排泄す富士の慈愛を持て餘し

病み拔けば不二こそ噴かめ曼荼羅圖

花癡りて萼(うてな)醒めたり御國の忌

旅籠屋の風の鍋燒饂飩かな

しのゝめの山の鎭まり肉醬(しゝびしほ)

星垂れて靈(たまゆら)の濃き鳥獸(とりけもの)

然(しか)すがに火蜥蜴(サラマンダー)のさゝめ言(ごと)

太日矢の犇(ひし)めきて射す捨聖(すてひぢり)

懷かしの雨の山上他界かな

地衣類の世や俗界を日照雨(そばへ)越し

聳ゆれば俗人登り不二詣