大学図書館で借りた本をもとに話す

(2022年2月14日~3月13日)

平野: 早いことで柳元とはもう五年近くのつき合いになりますね。早稲田という大学に入って、運悪く柳元に出会ってしまったばかりに俳句を始めることになってしまった。この運というものに最近は強く惹かれていて、作家が一人の作家として立つまでの期間には個人の力よりも運の要素が大きく働いている気がしています。どんな時代の空気を吸っていて、友人と何を話し、何を読み考えのるか……このとき作家の周りには高見順の言葉を借りると「文学史上には姿を現さないけれど、文学の上には姿を現した人々」がいて、病死なのか戦死なのか、筆を折ったのか運が悪かったのか、単なる実力不足だったのかは分かりませんけど、時代の流れに名をとどめるだけで、表舞台に出てこなかった人が沢山います。この裏の部分に、強く人生のシーンを感じるわけですね。

柳元: あはは、光陰矢のごとしですね。平野とは必修の基礎講義とクラシックギターのサークルが一緒だったのが機縁でしたが、俳句の方にズレこむかたちで、まさかこんなにも続く縁になるとはお互い思っていなかった。高見順のお話を伺う限り、同じような興味のありどころでよかったです。我々にあるのは、学歴としての早稲田というこだわりではなくて、言うならばひとつの場所(トポス)としての興味ですよね。つまり、休学や退学を考慮しなければ4年間の「文化的同じ飯の窯を食う」状態になるわけですから。のちに有名になるか、無名のままだったのかという些事は後景に退いて、平野が運と呼ぶようなもの、偶然性が、あたかも一つの運命を編みあげるように機能してゆく様というのは、惹かれるものがあります。COVID-19直撃世代の感傷的な物言いに過ぎたかもしれぬという恐れもありますが、機縁の蓄積体としての人間、作家、みたいな感覚は、ぼくにもありますね。

平野: 機縁というよりも奇縁ですね笑、それで今回「早稲田関連の作家を扱おう」というテキトウな企画に決まったとき、こちらは学生時代をテーマにして三冊を選ぶことにしました。尾崎一雄の『懶い春』(六興出版社・1950年)は昭和初期の学生同人雑誌の時代を扱い、小沼丹の『竹の会』(河出書房新社・1975年)には谷崎精二をはじめとした教授陣や、師である井伏との関わりが書かれています。そしてS22/S23の「早大俳研」には戦後の学生の知性や気負いがあり、この小冊子中の重信はまだ恵幻子だったり、「ゴリラ」の多賀よし子の名前があったり、と人名だけでもかなり時間が潰せます。とまあこれくらいにしてとりあえず柳元が選んだ本、作家について聞かせて下さい。

柳元: いいですねぇ、小沼丹、ぼくも好きです。講談社文芸文庫に入ってるものを少しずつ集めてます。ぼくが選んだのは、まず、飯田蛇笏『山廬集』(雲母社・1932年)。蛇笏は早稲田中退ですね。蛇笏の第一句集です。それからエドガー・アラン・ポオ『大鴉』日夏耿之介訳(光昭館書店・1936年)に、マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』山内義雄訳(白水社・1940年)を選びました。早稲田と文学に関しては坪内逍遥以来の伝統として翻訳を抜きにして語るのは野暮かなと思ったので、翻訳者のていで二人入れてみました。日夏耿之介は早稲田卒で、かつそののちも早稲田で教鞭をとっていましたね。浪漫ゴチック文体と言われる文体の詩でも知られています。山内義雄は東京外語大卒ですが、早稲田で長く教鞭をとっていたので、早稲田枠でオッケーでしょう。デュ・ガールやジッドの翻訳でも知られていますし、クローデルとの交流でも知られています。

平野: 女性の活躍は平成文学の特徴として重要ですね。あえて大学との関わりで考えてみると村上春樹や三田誠広の世代、つまり学生運動の時代の大学を描いた小説では主人公が男で、ヒロイン役として女性が現れ、どうのこうのとなる。このどうのこうのが批判される部分でもあり、進学率を含め、時代を写したものでもあると思います。それから時代が下って男性中心の文壇から距離を置いた作品が評価されていったのが平成という時代だった。このあたりは詳しい論考が沢山あると思うので、そちらに譲ります。

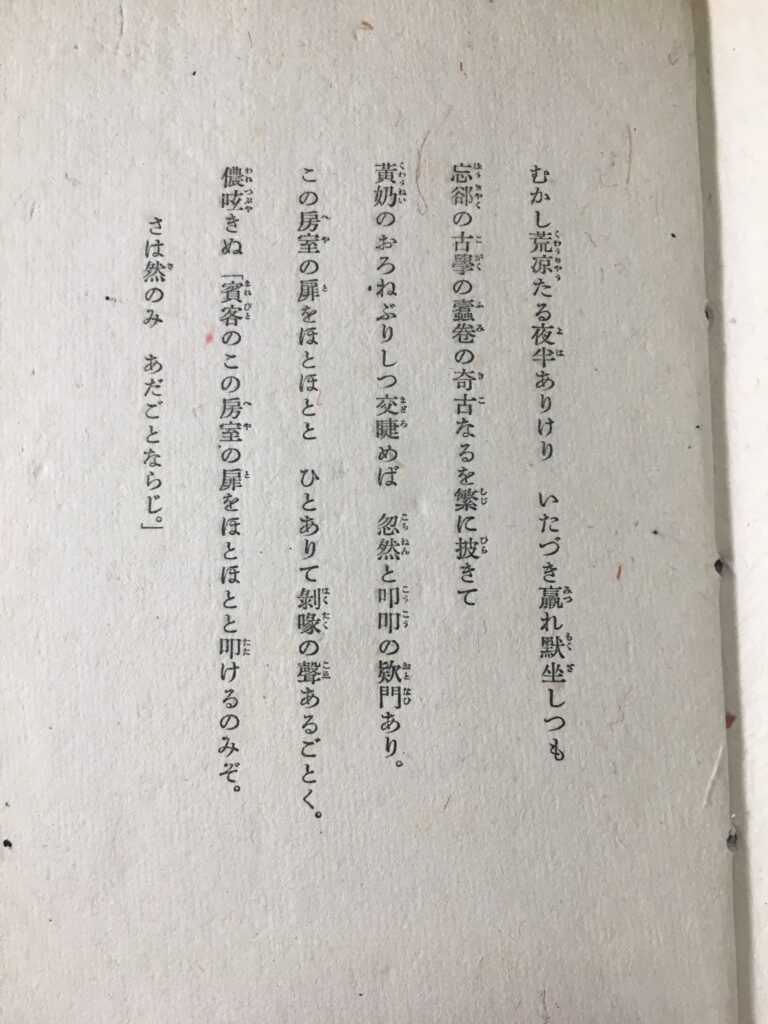

山内義雄の訳は、ジッドくらいでしか触れてないかも。家に山内義雄訳がないかと思って探してみたら新潮版の『狭き門』がありました。これは僕にとって懐かしい作品で、成人式に向かう電車の中で読んでいた覚えがあります。高校の同級生が明らかに近くで話しているけど、話しかけられるのも話しかけるのも面倒だし、かといっていったん意識してしまったから声が耳に入って来るし……と難儀しながら読みました笑。日夏耿之介の方は全く触れていない、ただ僕の挙げた小沼丹『竹の会』に早稲田の教授として登場していて、

級委員が日夏さんを呼びに行ったら、先生はじろりと委員を見て、――その写真には某も入るのだらう? と怕い顔をした。某と云ふのは英文科の偉い先生だから、むろん写真には入って頂く。現に石段の所に立つてをられる。さう云つたら日夏さんは、俺はあんな俗物と一緒に写真に写るのは真平だ、とそつぽを向かれて頑として応じなかつた。

とあります笑、柳元は最近、日夏耿之介とかこの時代の翻訳を意識しながら俳句を書いてますよね?

柳元: 成人式の話、小恥ずかしくて良い話ですね(笑)。

そうそう、小沼丹の作品の中に日夏耿之介が出てくるというお話をしてくれたけれどその通りで、「大きな鞄」という短編(『埴輪の馬』講談社文芸文庫・所収)にも、小沼丹が編入試験を受けたときの論文審査の口頭試問の先生が、日夏耿之介だったというエピソードが記されています。莫迦に気難しそうな先生で、矢鱈に難しいことを訊くので閉口したが、あとから人懐っこいところがあるとか、なんとか。小沼丹が早稲田大学英文科に入学するのが1940年、22歳の頃ですから、このときの日夏耿之介は50歳ですね。若者からすればやはり威厳たっぷりで、脂が乗った人物に見えたでしょうね。早稲田という場所が彼らを引き合わせたわけです。もっとも、日夏耿之介はゴシック・ロマン、かたや小沼丹が志向するのは井伏鱒二的な平明な小文といった感じなので、作品上にあんまり直接的な影響関係は無さそうですが。

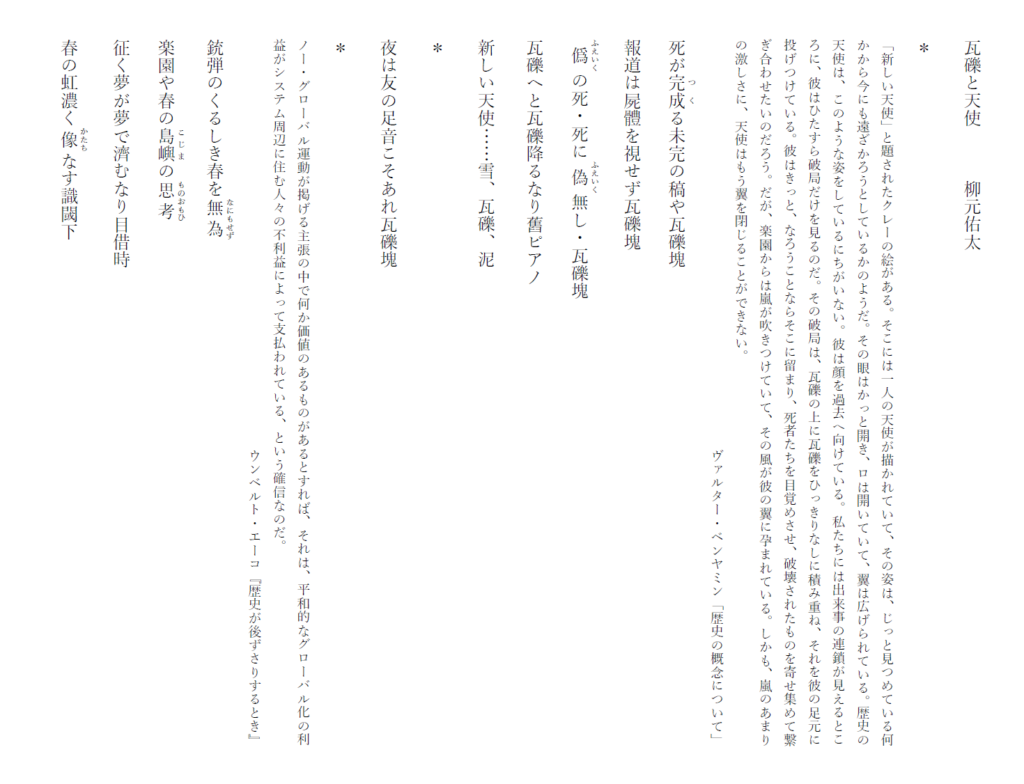

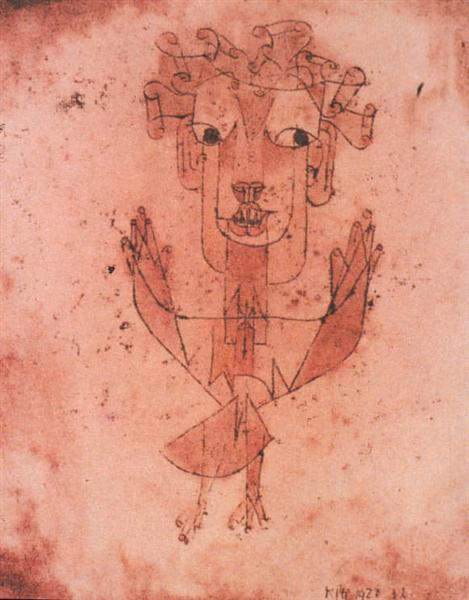

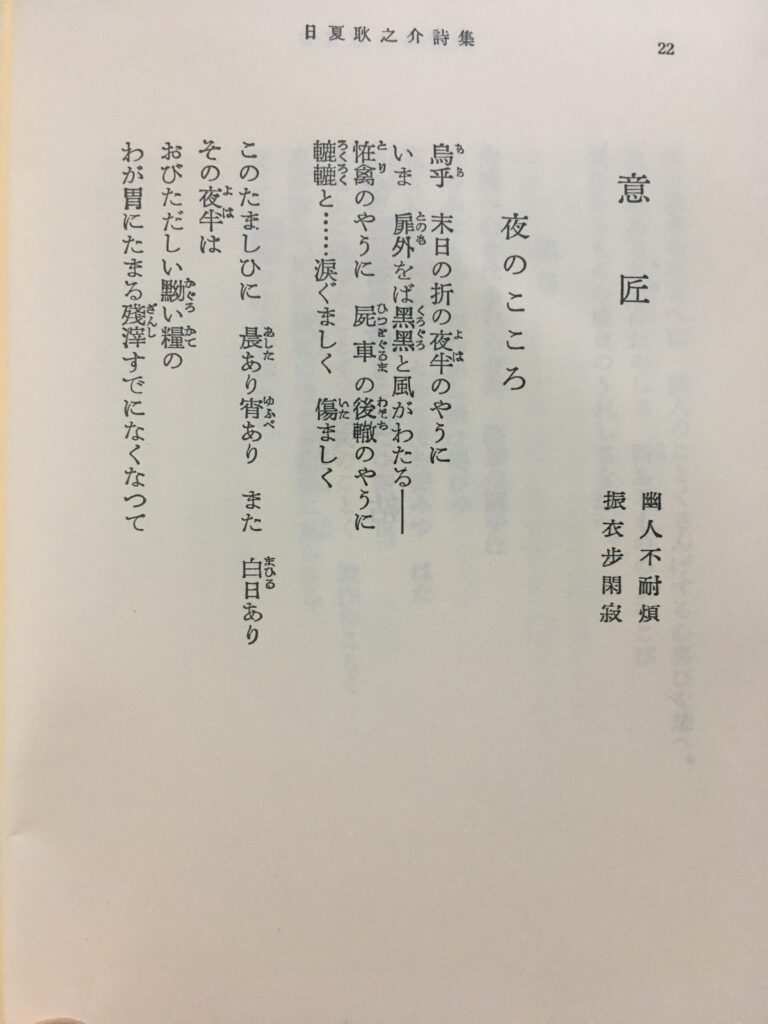

さて、日夏耿之介ですね。1890年長野県飯田市生まれ、詩人、翻訳者、研究者、批評家といった感じですが、彼の志向するものについては読んでもらうのが一番早いと思うので、まずは新潮文庫版の『日夏耿之介全詩集』の適当な抜粋をお見せしましょう。

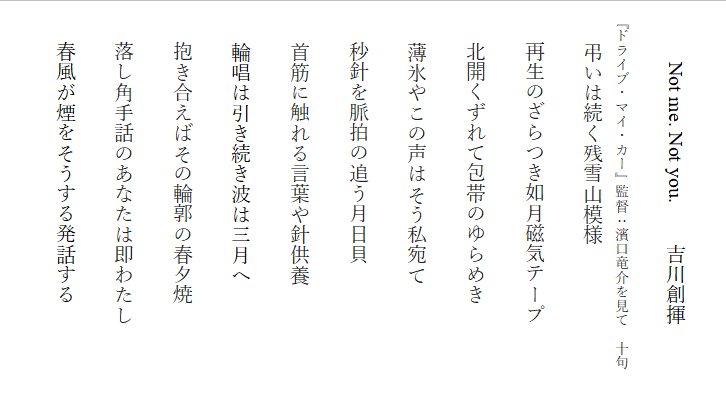

こんな感じで、異様奇怪なルビや語句にやはり一番の特徴がありまして、荘重幽玄に恍惚となるような文体なわけです。文章そのものの快楽というか、こういう文体なわけなので、三島由紀夫や澁澤龍彦、中井英夫あたりには、題材的な側面でも文体的な面でもかなり影響がいっているはずです。短詩だと塚本邦雄や高柳重信あたりも、たぶんですが読んでいたんじゃないですかね。僕自身、文章の視覚的な愉楽に陶然となるというイデオロギーはもともと好むところで、「俳句を詠む」という音声言語中心主義から出来るだけ遠くにいきたいという心算はずっともっていたので、日夏耿之介と彼に影響を受けた作家たちの残したものには、ここ半年くらいずっと刺激を受けてます。脱構築的な書きぶりでなくて、ベタベタな意味で作っているのも、今となっては好感度高いですね。

平野: この「閉口したが」はいかにも小沼ですね、日夏耿之介と並べてみると小沼も漢字に対するこだわりが強いというのが、思えば、共通点として挙げられそうです。同時代の作家があまり使わない漢字、例えば小沼丹は「あと」を「后」と書いたりします。

日夏耿之介が荘重幽玄とも晦渋とも読める文体を選び取ったのを、時代や環境とリンクさせて考えていくべきでしょう。日夏は口語自由詩や言文一致体が拡大していくなかで書いていた作家とはいえ、1890年という生まれを考えると、まだまだ受けていた文章教育は漢文/雅文を理想型としていたものと思っています。意味伝達を中心にした文章ではなくてある種の美感を与えようとする詩において、日夏以前の、上田敏の訳詩やそこからの影響があるという薄田泣菫の高踏的な詩との繋がりを考えると、日夏の中の出力としてそこまでムリをしたものではないのではないのではないかと思います。まあムリはないと言っても、日夏の背景に「口語詩/漢文体」という対立があって、ここで後者を選んだという選択のなかから出てくる言葉という点で、それまでの漢文体の詩と異なっているとも言えそうですが。

最近の柳元作品を読んでいて率直な疑問は、この日夏にあった(かもしれない)内的な対立を現代に置きかえてそこから言葉を模索するのではなく、視覚的な面で日夏やその他の表現に近づいていくことにどれほどのうま味があるかということです。つまり、ムリをしてまでルビや生硬な漢字にこだわる必要があるのかという疑問です。もちろんこれは見当違い、というか柳元の目論見と違うところを突っついているのかもしれません。翻訳、その際の音声言語中心主義といった観点から日夏耿之介を解釈し、作品に活かしていると思うのでそこを含め、いろいろと『大鴉』について聞かせて下さい。

柳元: そうですね。斉藤稀史に『漢文脈の世界』という著書がありますが、日夏耿之介の世代は、教養としての漢詩文、もっといえば士人的な精神世界を構築し再生産するものとしての漢詩文、という需要をしていた近世から明治にかけての世代の残滓が、まだありありと残っていたでしょう。とはいえ、では日夏の内面が、そういう士人的な、武士的な、封建的なものだったかというと、そういう近世的な濃厚濃密な漢詩文的精神世界は以前よりは薄れて、形式的なもの、虚なものになっていたでしょうね。ご指摘の通り。口語詩や言文一致体の台頭し始めていましたし。だから、日夏耿之介の漢詩文的文章というのは正当な漢詩文というよりは、内面世界と結びつかない、何か根本的な支えを失った、浮遊する過剰な修辞といった趣きがある。だからこそ、その空虚さには、雅文とか西洋的精神性を呼び込んで入り混じる余地もあるし、そこからしか生まれない混沌がある。ぼくが日夏に惹かれるのは、日夏が根本のところで抱えている、ある種の同時代的な虚さから来ている過剰性というか、精神的根無草なありようのために表面的にさまざまなものに手を広げようとするお行儀の悪さ(とはいえ、その深度は凄まじいわけですが)なのかもしれません。訳詩集『大鴉』はその結晶体のように思えます。

ぼくは北海道出身で、季節が教場的な歳時期的運行をしたことなんて一度もないわけだから、季語的世界からは疎外されていた人間で根の張りようのなさを常に感じているし、2020年台の現在において、自分の肉声を言葉にする、することができる、それがコードをかいくぐって肉声として相手に届く、みたいな、単純な音声言語的な感覚も全然なくて、常に何か虚な感じがしている。だから、ぼくの書いたものは常にこう、自分の言葉でない感じとか、構築的な書きぶりの印象にならざるを得ない。でも、逆説的ですがそのへんこそ、自分にとって大切な感覚なんです。だからこれを裏切らないままに、きちんと句の中で繋ぎとめておく方法として、ルビとか翻訳体などで、コピーっぽさであったり、宙ぶらりんゆえの過剰さというか、虚さの痕跡を残すという手段があるんだな、と思ってますね。

平野: 日夏耿之介の詩文が持っている空虚さを、自らの問題意識と共鳴するようなかたちで読み込んでいくことは面白みがありますね。これはコピーがはびこる現代から作品を眺めたときに見えてくる虚ろさであって、日夏耿之介が作品を発表していた時代に読まれていたものとは明らかに質が異なるでしょう。内容や手法を理想型として模倣するのではなく、コピーの虚ろさに着目して、コピーすること自体に意義を見出す。だからこそ作中にその手つきを残しておくというのはテクニカルですね。

精神的根無草という言葉が出て来ましたが、ぼくが小沼丹やその同世代にあたる「第三の新人」と呼ばれる作家たちに感じるのも、この根っこが抜けた漂流の感覚です。とはいえ古今東西、作品を書き続ける人の多くは根無草であるがゆえに、苦しまぎれに書かざるをえない状況に追いこまれたのでしょうから、第三の新人に特別な感覚と言いたいのではなく、さまざまな浮遊の感覚の一つのあり方として親和性を感じます。出生、育ち、時代、など多くの要素がからみ合って生まれて来るこの感覚をカテゴライズすることは乱暴ですが、第三の新人はやはり戦争の影響がデカかったように思います。青春期が戦争の真っ直中にあたり、軍隊に取られて俺たちは死ぬんだというメンタリティで生きていたところに敗戦の報が入る。見えていたはずの行き止まりが壊され、戦後はどこに終点があるかも定かではない広野を歩かされます。そのとき道標となるものや根を張れるところがあれば楽なんですが、どうも上手く根を張れなかった人たちが作品を書いたようで、時流から疎外されている感覚が底にあります。敗戦というそれまでの価値観が一変する経験が、信用に足るものがないことを気付かせた、もしくは、イデオロギーを信用することの危うさを身をもって知ったことで、そうした態度を取るしかなかったのではないでしょうか。たとえば小沼丹はものごとを断言せず、かしらん。ととぼけた態度を取ろうとしますね。自らの拠り所として確かな輪郭を持った記憶に頼ることはなく、疑いを深めて広野を歩く。不器用ながらも誠実な態度が惹かれるところです。

柳元: 平野は第三の新人好きですよね。2019年に税率が10%に上がる前に神保町で吉行淳之介全集買おうとしてたのはよく覚えていますね。世の中の俗人は白物家電を買うか買わまいかという中で、ひとり全集を買おうとしていたのはあらためて文学の徒の鏡でしたね。

第二次世界大戦の影響というと、順当にいけばまず、戦後派と言われる人たちが思われるわけですが、でも平野は、戦後派のように直接戦争を題材とした人たちよりも、もう少し日常というか、自分の生活を見つめ直して歩き出そうとした人たちを好んでいるように傍目からは見えます。「広野を歩く」という比喩が意図しているのは、なにかそういう、安吾などが声高に主張したような精神的な焦土というか、絶望からの再起というよりも、再起したあとに続いてゆく一見平和な日常、その持続性からの疎外というようなところなんでしょうか。たしかに小沼丹の魅力は、井伏鱒二から受け継いだようなユーモアとペーソスとまた少し差異があって、それは平野が上げてくれたようなある種の同時代性のようなところにあるような気がします。

そういえば、平野が借りてくれた早大俳研は、まさしくこの、第三の新人的な時代とともにあった人たちが載っている号でしょうか。高柳重信も1923年生まれですから、時代感としてはそれくらいですよね。

平野: 吉行に一番ハマってた頃ですね、懐かしい笑。同じ思考の人がいたのか先に買われてしまっていて、実際に手に入ったのはその二ヶ月後、神保町の田村書店です。昨年、店主の奥平晃一さんが亡くなりましたが「私の店に来る人で小沼丹を知らない人がいたら、本なんか読まない方がいいと思うくらいです」と言っていたとかなんとか。

第三の新人(一応の括りとして)にとって戦前と戦後は一続きの流れの中にあったのだと思っています。戦争を絶望として劇的に捉えることはある意味危ないことで、敗戦によるドラマティックな幕切れがあって、これから再起のストーリーが始まるぞという見方になる。そうではなく、たとえ敗戦を挟んだとしても人間はそう変わるはずないのに、昔と全く違いますよという素振りをすることを疑っているのだと思う。

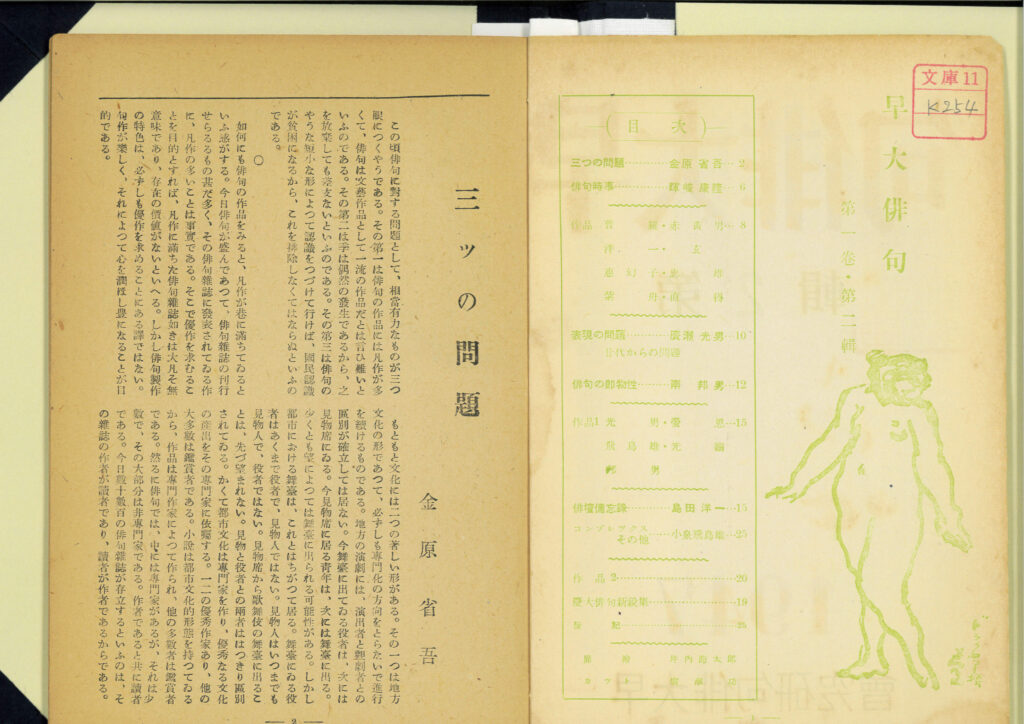

さて「早大俳研」は二つあります。S22の方の「早大俳研」の目次はこんな感じです。

8ページの作品欄は早稲田出身の方たちです。恵幻子こと高柳重信は多行形式ではなくて〈病人が生きねばならぬ、虛妄の戀〉と読点を入れる句で、同じ欄の赤黄男にも〈絶壁にむき、なにか喚いてゐるらしい〉の句があり、影響が伺えます。ところで目次では直得となっていますが、この欄に藤原美秋という方がいて、句のタイトルも「長病み」というので最初、折笠美秋かと思ったが年代が合わない。繋がりはあるのでしょうか? そして戦争の影響は編集後記の一部を抜粋してみると、

確かに僕等は初等中等更に高等教育を殆ど軍国主義の中で過しました。自我意識を感じ出した年頃には既に戦争の中にあつたわけです。ですから多くの人は現在の様な状勢下では吾々はブランクな頭しか持つて居ないだらうと思ひがちです。然し僕等は自我意識に目覚めそしてその最も敏感な時に死に直面したのです。無けなしの全身を以て死に対決したのです。そして更に終戦でオツポリ出され、全てを否定して立上がらねばならなかったのです。全面的の否定、之程苛酷なものはありません。僕等はそこから出発したのです。純粋にそして峻烈な懐疑と猜疑を持ちながら。ですから他の世代の不純さからは何も学び得ないのです。(そのテクニカルな面を除いては)

柳元: うーむ、敗戦直後の早大俳研ともなると、さすがに戦争の影響は色濃いですね。上の世代への不信感、それから壮絶な虚無感とニヒリズムを感じます。美秋は1934年生まれですから、1947年の早大俳研に載っているかと言われると、確かに年代は合わないですね。繋がりがあるかどうかは何ともぼくには……。俳号の偶然の一致という可能性の方が高そうに思えますがどうなんだろうか。

あ、それから、この戦後の同時代の出版物として是非挙げておきたいのは、アンチミリタリズムが時局にそぐわないとして中断されていたロジェ・マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』の訳業を、山内義雄が再開することが出来て、無事に『チボー家の人々8 1914年夏1』が刊行されたことですね。これが1950年で、1952年に最終巻までが相次いで刊行されました。『チボー家の人々』はフランスの大河小説で、まさにロマンというか、仏文学のよき伝統をよく引いている感じの大作ですね。チボー家というブルジョワでカトリックの一家の話で、実務家気質で医師の兄・アントワーヌ、反骨精神溢れる左翼活動家の弟・ジャックを中心として物語が進みます。彼らの成長を見守るように読み進めてゆくので、いつの間にか彼らと友人のようになっているような、不思議な感覚になります。戦争が終わってようやく日本で刊行された『チボー家の人々8 1914年夏1』は、まさにタイトルの通りで、オーストリアの皇太子暗殺が、いかに第一次世界大戦の種火として燃え広がってゆくのか、そしてそれにいかに市井の人間が翻弄されるのか、というのが克明に描かれていきます。昨今のウクライナ情勢を思うと、やはり思うところはあります。弟のジャックが、インターナショナルにいて第一次世界大戦を未然に防ぐために奔走し、大演説をぶったりもするので、もちろん山内義雄はこれを戦時下に出版することは無理だったわけですね。

早稲田の図書館には、戦後すぐに出た白水社の版のものがあります。戦後、何百人もの学生がこの本を手に取って、兄・アントワーヌ、弟・ジャックと親交を結び、彼らの行末を見守り、ときに涙を流し、反戦の思いを強くしたのだろうと思うと、少し感じ入るものがありますね。

平野: 今は白水Uブックスで出版されているんですね。講義でもないかぎり、なかなか手が伸びない名タイトルを読めたのは羨ましいことです。話を少し戻しますと、時局からの要請による中断や検閲は早大俳研の編集後記にあった「ブランクな頭しか持つて居ない」という表現に繋がるでしょう。戦時下で学生時代を過ごした世代は、思想書でも文学でも制限されたものを読むしかなかった。ほかの世代と比べてそこが特異といえば特異です。

せっかく第一次世界大戦の話に移ったので、ぼくの選んだ尾崎一雄『懶い春』の話をしましょう。『懶い春』の時代設定は尾崎自身が学生だった1924年頃です。関東大震災の翌年で、震災後の様子は書き留められていますが、戦争の影響はあまりありません。その代わりWWⅠを水源にして生まれたプロレタリア文学が、時代の大きな流れとなっていく潮目のようなものが記されます。プロレタリア文学全盛のときに尾崎は沈黙していたので尾崎個人にとって重大な時代の空気感だったのでしょう。『懶い春』では小宮という名称で書かれていますが、尾崎一雄と一緒に同人誌『主潮』をやっていた学生の一人に小宮山明敏という方がいます。序盤、含みのある人物描写がされると思ったら左傾して、物語の中心は志賀直哉(物語中では多賀)を信奉する視点人物の昌造が、小宮もしくは左傾するほかの学生同人たちに抱く感想や、自分の信じる/信じていた文学観に移っていきます。プロレタリア文学がぽしゃったあとに書かれたものなので、その文学観が学生当時のナマのものというよりも、ある程度、後の時代から整理して書かれているものであるという微妙な塩梅が、面白いポイントです。この小宮は終盤、病にかかります。現実の小宮山明敏も残念ながら早世します。高見順が記すところによると、小宮山明敏と吉行エイスケは従兄弟同士で仲良く呼び合ってたということですが、吉行エイスケの立場が、プロレタリア文学を天敵としていたモダニズム文学の旗手であり、ダダイスト(これも第一次世界大戦からの影響)であったことを考えると面白いですね。

『チボー家の人々』も含め、時代の空気感があり、その空気の中で生きていた人が確かにいるというのは、心をうつものがありますね。

柳元: 「当時のナマのものというよりも、ある程度、後の時代から整理して書かれているものであるという微妙な塩梅が、面白いポイントです」のくだりで思いましたが、プロレタリア文学はプロレタリア文学そのものより、ぽしゃったプロレタリア文学とその仲間を回顧するような随筆の方が文学的には親しまれている気もしますよね。時間を経ることでの熟成の塩梅というかなんというか。早稲田と全然関係ないですが、晩年の佐田稲子を読んだときそんな気持になったのを思い出しました。

左翼系の作家の悪癖、というよりも作家に限らず左翼一般の悪癖ですが、理論を先行させてそれで敵か仲間かを峻別しますから、とかく仲間割れや分裂が多いですよね。とはいえ、思想的決裂=人間的決裂というほどこの俗世は簡単なものではないですから、派閥を超えた吉行エイスケと小宮山明敏の親交の話はなんだかほっこりしますね。まあ個人的には、思想的決別といっても、根っこはおんなじだろうにとの気持はありますが。フランスに目をうつすと、たとえばダダイスト、シュルレアリストのエリュアールやアルゴン、ブルトンは共産党に入党してますし(ブルトンはすぐ脱退してますが)、本質的にはモダニストもコミュニストも、広い意味では革新なわけですし、仲良く出来るんじゃないの……みたいな気持は、左翼活動の激烈さを甘くみすぎですね。学生運動のことを思い返しても、微差こそ激烈な対立に繋がりますから、やっぱり吉行エイスケと小宮山明敏の親交は良い話なのかも。

それから考えてみれば飯田蛇笏の『山廬集』は1932年の出版ですから、プロレタリア文学やシュルレアリズムなどのモダニズム文学と同時代なわけで、こう考えると『山廬集』における表現も、別の角度から見れそうです。

平野: 佐多稲子は一時期、早稲田周辺に住んでいたし良いんじゃないですかね笑。どうしても書かざるを得ないだけの恥というかやましさの感覚が転向にはついて回ったのでしょう。偶然、名前が出て来たので言うと、個人的に佐多稲子はフェイバリットで、これまで読んだ小説の中で文章だけを評価するなら『時に佇つ』が一番だと思うくらいです。単なる回想ではなく、時間を経ることで異物となった記憶に向き合い、その異物の重さを書いている現在の手のひらので量るような文章です。重たい記憶が佐多の語り口を重心の低いものにし、人生に取り組む佐多の厳しい姿勢が文体から透けて見えます。

それから俳句で派閥を超えた親交というと三鬼と波郷の話をいつも思い出します。誰か忘れてしまったのですが、ある方の評論で二人は言葉を中心にしたのではない、身体を中心とした関わり合いがあったから生涯親友でいられたという旨のものがありました。これはSNSの時代に響くものがありますね。ツイッターは理論のない空虚なものが、言葉の上辺で熱を帯びていきますから。『チボー家の人々』の登場人物たちはその点どうなのでしょう?

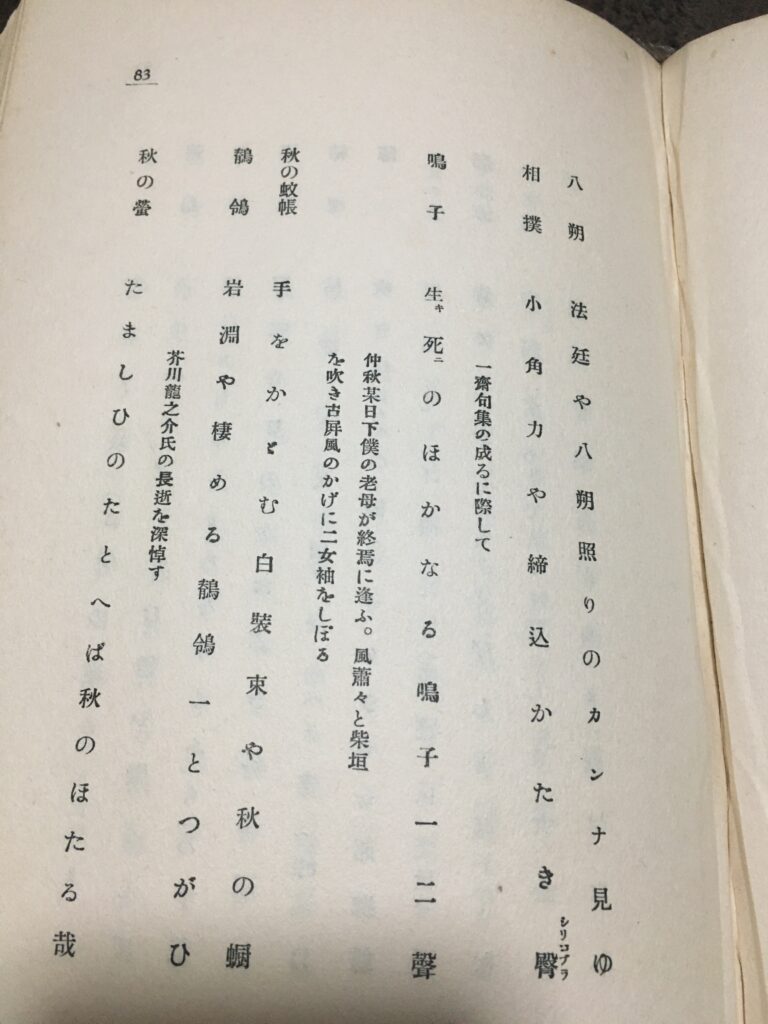

『山廬集』に収録されている句は32年以前のものが多いと思いますが、同時代に出版されているものと並べて見比べるのは、受容のされ方として面白いものが見えそうですね。大学にあるのはその32年初版だったということで、興味深いところはありましたか?

柳元: ふーむ、平野は身体の話を最近よくしていますよね。別の機会にでも、もう少し伺いたいところです。『チボー家の人々』はですね、活動家の弟・ジャックがロゴスというか、言葉の人なんですよね。演説とかアジビラとかも一級品で、弁が立つ。でも、言葉が言葉を加速させて身体から乖離するような感じなのかというと大衆の前でアジったりしているときにも、ジャックは自分の身体との乖離具合を常に気にするそぶりを見せるんですよね。加えて面白いのは、彼ら家族や恋人や友人は、一緒に食事をするんですよね。そういう、お互いの身体が最も露呈する食事という場で、議論したりするんです。そういう意味では、身体が重んじられている気もしますね。

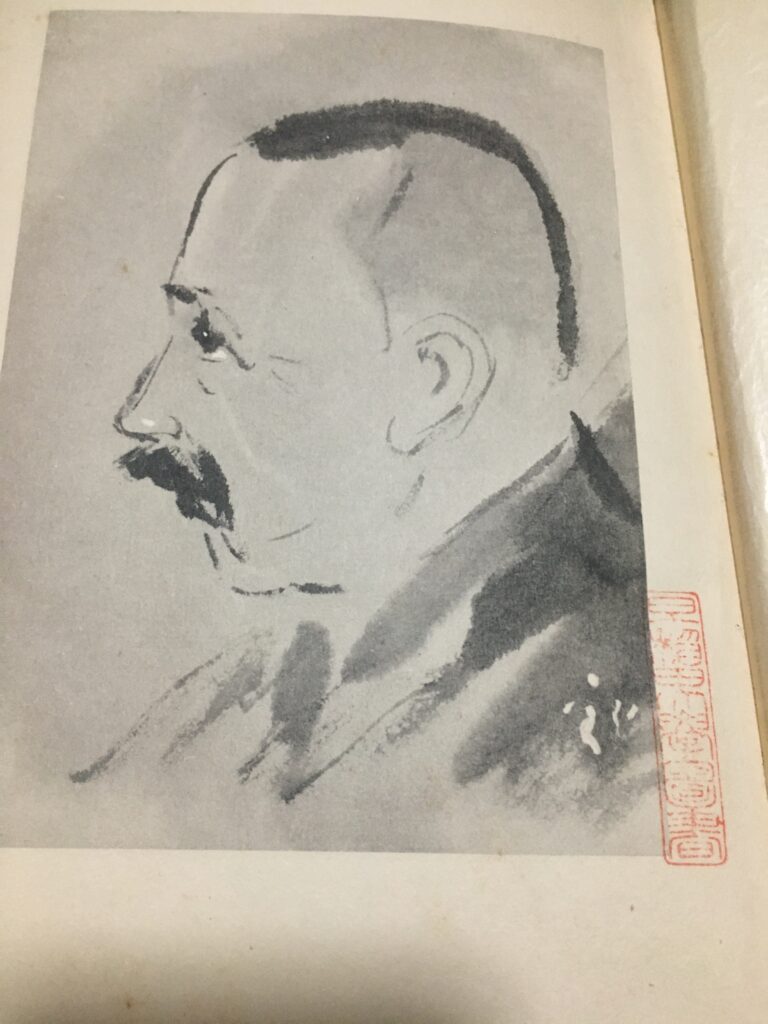

平野: なるほど。川端龍子が描いた肖像画ってあまり数がないんじゃないでしょうか。詳しいわけではないですけど、龍子の著名な絵を見ているとこちらまで動きそうな感じがします。それは躍動感もあるだろうし、強度もあるし。言葉と身体や絵と身体、ちゃんと参照出来るものがあると良いのだけど……それにしても著者の肖像画だったり、山廬集というネーミングだったり、現代の句集を編む気持ちとは違う、散逸されているものが他人の手でまとめられたっぽさがありますね。

柳元: そうなんですよ、句集を編むという営みが意味するものの変遷というのは確かにありますよね。蛇笏の『山廬集』は逆編年体がとられていて、これまでの来しがたが無造作に放り出されているように思えます。むろん満足が行かない句は落とされており、厳選はされているのですが、いわゆる「編集」が効いている印象はありません。さばさばしているというか、自分の人生に対して変な執着というか、粘ついた感傷がないというか。ままならなさに対して無頓着というか、うーん、この点に感覚を現代から言表するのは不可能ですね。

現代でも当然に編年体、逆編年体のような、ある種私小説的な操作で句集が編まれることがありますが、現代においての編年体や逆編年体はあくまでも操作、「編集」の一形態であって、何かこう、むしろ独特な、自己のイメージへの執着のようなものを感じることがあります。キャラ的な、記号的自己の生成の意識というか。大江健三郎の長男誕生以後の擬-私小説なテクスト内での身ぶりを思い出しても良いわけですが、現代においては私小説というのは生き方ではなくて一技術でしかないのかなと思いますね、作者にとっても読者にとっても。穂村弘以後の短歌シーンにおいてより顕著かもしれませんが、少なくとも、来しがたを無造作に放り出すようなそれのように素直に受け取るのは随分難しいように思います。

それぞれの時代においての一回限りの生へのイメージであるとか、出版文化や環境的な諸事情であるとかの錯綜体が、句集なんでしょうね。そういう意味では、『山廬集』の肖像画を、テクストに対してのある種のノイズのように見做す痴愚浅薄なテクスト主義とかには、やっぱり与したくはないですよね。

平野: 俳諧というか、無常観というか、そちらの方面の影響も強いでしょうね。句集を編むことは意図してみずから存在の幅を持とうとする感じがありますし。でもまあ、現代でその無常観のようななにかに立ったとして、滲み出てしまうスタイルや自己イメージがあるので逃れようがないですが。

大江が「私小説について」という文章で現在の私小説は志賀直哉とその追随者が作り出した文体でしかない(かなりざっくりと)みたいな話をしていたと思います。今回、名前を挙げた尾崎一雄について「年代記の記述者のように、可能なかぎり「私」は影にしずみ、色彩をみずからにほどこすことを避ける」と書いていて、「影にしず」んだ「私」というアリバイは、意図して幅を持つことを避ける同じ仕草がありますね。

ところで、この前ある小説家の方と話していて、句集は小説と違ってずっと良い句が並んでいて疲れる、もっと抜けた句や良い句に至るまでの下手な句が並んでも良いのに……という話をされていました。実際、永田耕衣などはヘタな句の続きに佳句が出て来るわけですが、こういったベスト盤ではない混線とした句集について柳元はどう思いますか?

柳元: 私自身としては混線とした句集は好きですよ。一冊としての質をあげるために途中に緩い句を挟む、というのは、リーダビリティの観点から永田耕衣に限らずとも試している俳人は多いように思いますね。ただ、〈上手い〉〈下手〉ということが、ある種既存の価値観を参照して眼前の作品の位置を措定するということだということなら、そういう意味での〈上手い〉〈下手〉という区分を用いて編むという手法には申し訳ないけど、全く興味ないですね。それって既存の〈上手い〉〈下手〉の価値観それ自体をしっかりと温存させてしまう行為だし、保守的だなぁと思います。

やらなきゃならないことは、たとえば〈下手〉とされる句を執拗に何句も続けていくことで、〈上手い〉とされている句と並び、句の中で引き立て役に甘んじていたときの相貌とは全く異なる凄みを引き出す、とか、〈下手〉とされる句を並べ立てて、もう既存の価値観で判断できないところまで読者を追い詰めて、〈下手〉と簡単に切り捨てさせない、みたいなことじゃないんですかね。私にとって永田耕衣の佳句っていうのは、そういう風なものに見えます。きれいなディスコントラクションとかじゃなくて、ディスコントラクションとすら名指せないような、そういう混沌、混線をどんどんやっていきたいですね。

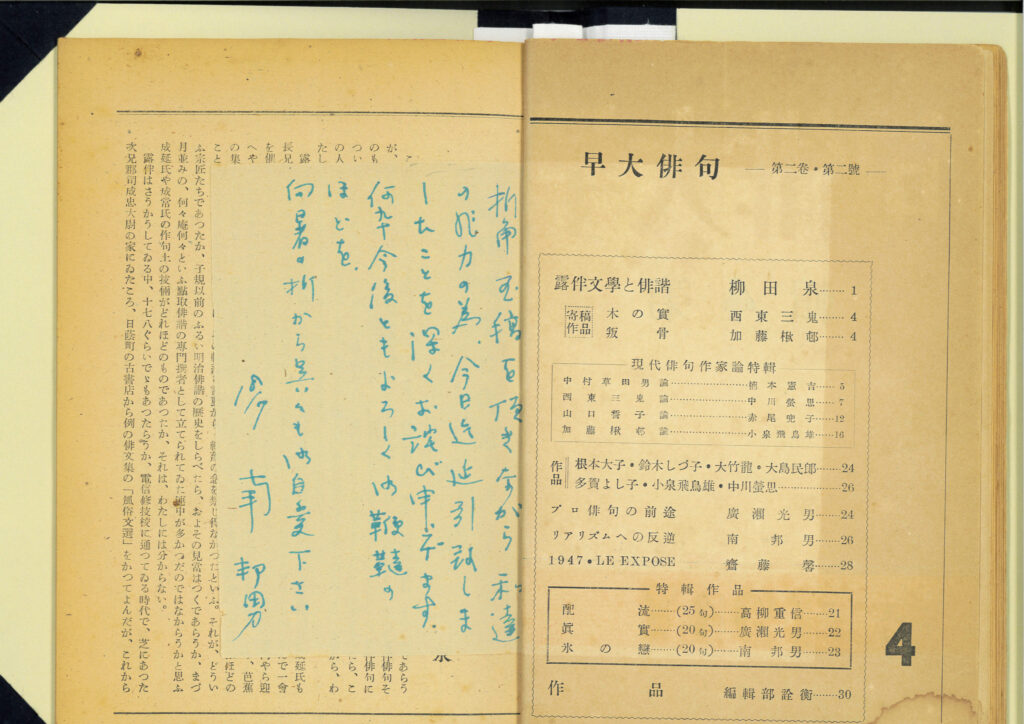

あ、まだ昭和23年の早大俳句の話をしてませんね。これはどういったものなんでしょうか。

平野: 価値観の温存は間違いないですね。模索しながら、確固たる個の軸が全体から浮び上がるのは良い句集ですね。S23の「早大俳句」もさまざまな模索の跡が見えて来ます。一つ一つ内容を見ていきたいところですが終わりそうにないので、手短に。

目次を見ると評論が中心で、特集作品としてまとまった句が並んでいます。重信の連作中には〈身をそらす紅の絶巓、處刑臺〉の句があって、この紅はたぶん虹の誤りだと思いますがこれは多行の俳句の方が断然良いですね。それにしても驚くほど誤字が多く、この「早大俳句」を図書館に寄贈して下さった柳田泉教授も、わざわざ自分の論中の誤字を黒字で二箇所、訂正しているほどです。あとは鈴木しづ子とかちょっと意外な方も句を寄せていますね。

柳元: へえー!〈身をそらす紅の絶巓、處刑臺〉の句って初出だと多行じゃないんですね。多行ありきで書かれた句であってほしかった気もしますから、いますごく何とも言えない気持ちですけど、こういう発見も書庫に潜る快楽のひとつですよね。

ということで、散漫に話してしまいましたが、お読みくださりありがとうございました!(了)